阪神淡路大震災で考える。今すぐ備えるべき防災対策と安否確認

2025-03-31未曽有の大地震「阪神・淡路大震災」とは

阪神淡路大震災は、1995年1月17日に発生した大規模な地震で、日本における最も記憶に残る災害の一つです。実際に被害にあわれた方も少なくないと思います。

この記事では過去の大地震を振り返りながら、これからの防災対策について考えていきたいと思います。

以下に「阪神・淡路大震災」の詳細と特徴をまとめます。

1. 発生日時と震源地

- 発生日時: 1995年1月17日 午前5時46分

- 震源地: 兵庫県南部、明石海峡付近

- 震源の深さ: 約16km(非常に浅い)

- マグニチュード: 7.3

2. 震度と影響

- 最大震度: 震度7(兵庫県の一部)

- 兵庫県神戸市を中心に強い揺れが発生し、震度6強を記録した地域もありました。

- 地震の影響は広範囲に及び、神戸市をはじめ、兵庫県、京都府、大阪府、滋賀県などが強い揺れを感じました。

3. 被害状況

- 死者: 6,434人(震災関連死を含む)

- 負傷者: 約44,000人以上

- 家屋の倒壊: 約31万棟が全壊、半壊を含めると約65万棟の建物に被害がありました。

- 道路や橋の被害: 高速道路や鉄道、道路橋などのインフラが多数破損し、交通機関が麻痺しました。特に神戸市内の高速道路が崩壊したため、物流や交通の復旧には時間を要しました。

- インフラの損壊: 電力、水道、ガスなどのライフラインも多くの地域で途絶し、復旧作業が急務となりました。

4. 特徴

- 震源が浅かったことによる強い揺れ: 震源が比較的浅いため、強い揺れが広範囲に及びました。また、揺れが非常に激しく、瞬時に多くの建物が倒壊しました。

- 都市部での大規模被害: 神戸市は商業、住宅、工業が密集した都市であり、地震による都市機能の麻痺が大きな問題となりました。特に古い木造建物が倒壊し、人的被害が深刻でした。

- 地盤の液状化現象: 神戸市を中心に、液状化現象が発生し、地面が崩れたり、建物が傾いたりしました。この現象は地盤の弱い地域で顕著に現れました。

- 火災の発生: 地震によるガス漏れや電気のショートなどが原因で、火災が多発しました。特に住宅街での火災が広がり、消防活動が難航しました。

5. 震災後の対応

- 救助活動: 自衛隊、消防、警察をはじめとする多くの機関が緊急対応し、被災地への支援が行われました。しかし、交通が麻痺し、救援活動が初動から遅れる場面も多く、助けが届かない地域もありました。

- 国際支援: 海外からも支援があり、アメリカやイギリスなどが支援物資を提供し、救助チームを派遣しました。

- 復興活動: 阪神淡路大震災の復興には長い時間がかかり、特に神戸市内では、都市の再建と住民の再建が必要となりました。また、震災後の教訓を活かして、防災意識の向上が進みました。

6. 社会的・経済的影響

- 経済的影響: 震災は日本経済にも深刻な影響を与え、特に神戸港を中心とした貿易や物流業が大打撃を受けました。企業活動が停滞し、復興には膨大な費用と時間がかかりました。

- 社会的影響: 震災後、地域社会のつながりの重要性が再認識され、ボランティア活動や支援団体が盛んになりました。また、災害時のコミュニケーションや情報伝達の課題も浮き彫りとなり、今後の災害対策のあり方に多くの影響を与えました。

7. 教訓と防災対策

- 阪神淡路大震災は、日本における耐震技術や防災対策の重要性を強調する契機となり、その後、建物の耐震基準が強化されました。

- また、都市の防災計画や避難所の整備、災害時の情報伝達手段の整備など、災害に対する備えの重要性が広く認識されるようになりました。

8. 震災後の影響

- 精神的影響: 多くの人々が震災によって家族や家を失い、精神的な影響を受けました。そのため、カウンセリングや心理的支援の重要性も認識されるようになりました。

- 復興の象徴: 神戸市をはじめとする震災被災地域の復興は、日本の防災力を高めるきっかけとなり、震災後20年以上経った今でも復興の努力は続いています。神戸は再建された都市として、災害に強い街づくりのモデルとなっています。

阪神淡路大震災は、単なる自然災害ではなく、社会、経済、文化に深い影響を与えた出来事であり、日本の防災の歴史における重要な転換点となりました。

「阪神・淡路大震災」の特徴

阪神・淡路大震災(1995年1月17日発生)は、いくつかの重要な特徴を持つ大地震として知られています。この地震は日本の災害対策に大きな影響を与え、都市直下型地震の危険性を改めて認識させる契機となりました。 阪神・淡路大震災の特徴を詳しく説明します。

1. 直下型地震

阪神・淡路大震災は、兵庫県南部を震源とする直下型地震でした。このタイプの地震は、震源が地表に非常に近いため、揺れが強く、被害が集中する傾向にあります。震源地が神戸市に近かったことから、都市部での大規模な建物倒壊が発生しました。

2. 震度7の強烈な揺れ

最大震度7を記録したこの地震は、当時の震度階級で最も強い揺れを伴いました。激しい揺れにより、特に老朽化した木造住宅や耐震基準が古い建物が倒壊し、多くの人々が生き埋めとなりました。強い揺れは数十秒しか続きませんでしたが、その破壊力は非常に大きかったです。

3. 高速道路や鉄道などのインフラ被害

阪神・淡路大震災では、特にインフラの被害が甚大でした。有名な倒壊例として、神戸市内の阪神高速道路が横倒しになる映像は多くの人に衝撃を与えました。また、鉄道網も寸断され、主要な交通機関が使用不能となったことで、被災地への救援活動や物資輸送に大きな支障が生じました。

4. 都市型災害の脅威

この地震は、都市直下型地震の危険性を浮き彫りにしました。特に神戸市のような大都市で発生したことで、人口密集地での建物倒壊や火災、交通機関の麻痺が相まって、被害が拡大しました。避難場所や物資の不足、そして生活インフラの喪失が長期間続き、多くの住民が避難生活を強いられました。

5. 6,000人以上の死者・甚大な被害

阪神・淡路大震災では、6,434人が亡くなり、多くの負傷者が出ました。また、約24万棟の建物が倒壊し、約30万人が家を失いました。この被害規模は、当時の日本における災害対応のあり方を根本から見直させるものとなり、災害対策の強化が急務となりました。

6. 災害対応の教訓と改善

阪神・淡路大震災は、日本の防災政策や対応に多くの教訓を残しました。特に、初動対応の遅れや被災者支援体制の不備が問題視され、これ以降、政府や自治体の災害対応マニュアルが大きく見直されました。また、ボランティア活動の重要性が広く認識され、災害時における市民の協力体制が強化されました。

阪神・淡路大震災は、その後の日本の防災・減災対策に多大な影響を与え、地震に対する備えや対策の必要性を痛感させる出来事でした。この地震を教訓に、耐震基準の改定や災害対応の強化が進み、今日の防災システムに反映されています。

【関連記事】

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

大地震、災害時の安否確認サービスと見守りサービスの重要性

大地震の際、被災者の安否確認は非常に重要な課題であり、安否確認サービスや見守りサービスはその対応策として欠かせません。これらのサービスは、災害時の混乱の中で迅速に家族や知人の安全を確認する手段を提供します。

1. 安否確認サービス

安否確認サービスは、大地震などの災害が発生した際に、家族や友人、地域住民などの安全情報を迅速に確認するためのサービスです。日本では、災害時の安否確認を助けるために、複数のサービスが存在します。

災害用伝言ダイヤル(171): これは、NTTが提供する音声録音サービスで、被災した人が自分の安否情報を伝えるために使います。被災者は音声メッセージを録音し、家族や友人はそのメッセージを聴取することで安否を確認できます。震災の直後に電話回線が混雑する中でも、このサービスは安否確認をサポートします。

災害用伝言板(web171): 災害用伝言板は、インターネットを介して安否情報を確認できるサービスです。被災者はインターネットを通じて自分の安否情報を入力し、家族や友人はウェブ上でその情報をチェックすることができます。これにより、電話回線が混雑している状況でも、安否情報を効率よく確認できるようになります。

LINEやFacebookなどのSNS: 多くのSNSには災害時に安否確認のための機能が組み込まれている場合があります。LINEでは「LINE NEWS」の災害情報配信サービスや、安否確認機能が提供されており、SNSを通じて安否を簡単に確認することができます。また、Facebookでは「Safety Check」という機能を使って、友人や家族が自分の無事を知らせることができ、リアルタイムで安否情報を確認することが可能です。

自治体の安否確認サービス: 多くの地方自治体が独自の安否確認システムを運用しています。例えば、自治体がSMSやアプリを通じて住民に安否確認を行い、災害発生時には住民からの情報を収集し、必要な支援を提供します。

2. 見守りサービス

見守りサービスは、特に高齢者や障害者の安全を確保するために提供されているサービスで、大地震などの災害時にも重要な役割を果たします。これらのサービスは、日常的な見守りだけでなく、災害時の安否確認にも対応します。

高齢者向け見守りサービス: 高齢者向けの見守りサービスは、生活の中での健康状態や安全を確認するために、専用の機器やアプリを使います。これには、センサーやスマートフォンアプリを活用した、歩行や体調、呼吸などの監視機能が含まれます。大地震が発生した場合、これらのサービスは安否情報を家族や介護施設に伝えることができ、迅速な対応が可能になります。

IoT技術を活用した見守り: IoT(Internet of Things)技術を活用した見守りサービスは、センサーやカメラを使って住居内の動きを監視し、異常があれば自動的に通知します。例えば、転倒センサーや人感センサーなどが地震発生時に異常を検知し、家族や地域の支援団体に警告を送ることができます。これにより、高齢者や体調不良者の安全を保つことができます。

緊急連絡・通知システム: 見守りサービスの一環として、緊急時に自動的に連絡先に通知を送る機能が備わっていることがあります。例えば、災害時に地震や事故などの重大な事象が発生した場合、事前に登録した家族や知人に自動でメールやSMSが送られ、安否確認や対応を促すことができます。

地域密着型見守りネットワーク: いくつかの地域では、住民同士が協力してお互いを見守るためのネットワークが構築されています。これには、地域ごとに防災訓練や見守り活動を行い、災害時には地域内での協力体制を築いています。災害時においては、特に高齢者や障害者などの支援が重要なため、このネットワークが有効に機能します。

3. 安否確認と見守りサービスの重要性

迅速な情報提供: 大地震のような緊急事態において、安否確認や見守りサービスが速やかに情報を提供することは非常に重要です。特に、混乱した状況の中で家族が連絡を取り合うことが困難な場合、これらのサービスがなければ情報が行き渡らず、無駄な不安が広がる可能性があります。

災害時の支援の迅速化: 災害発生時に迅速に被災者の状況を確認し、必要な支援を届けるためには、安否確認や見守りサービスを通じて得られた情報が必要です。これにより、効率的かつ的確な支援が可能になります。

社会的つながりの維持: 見守りサービスは、社会的孤立を防ぐためにも重要です。特に高齢者や障害者などの脆弱な層にとって、災害時に社会とのつながりを保つことが、生存や安全に直結する場合があります。

【関連記事】

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

阪神淡路大震災から学ぶ防災とこれからの対策とは

阪神淡路大震災は、日本における防災の重要性を改めて認識させ、様々な防災対策の見直しと強化を促した出来事でした。1995年1月17日に発生したこの大震災では、多大な被害が生じましたが、その後の対応を通じて防災における課題と重要な教訓が明らかになりました。阪神淡路大震災から学ぶ防災と、これからの対策について、以下の点が挙げられます。

1. 耐震・免震技術の強化

阪神淡路大震災では、特に木造住宅や古い建物が多く倒壊し、人的被害を大きくしました。このことを受けて、建物の耐震基準や耐震技術の重要性が強調されました。

- 建築物の耐震基準の見直し: 震災後、日本では新たに耐震基準が厳格化され、建物に対する耐震診断や補強の重要性が認識されました。これにより、古い建物や耐震性が低い建物への補強作業が進められました。

- 免震技術の普及: 特に重要な公共施設や高層ビル、病院、学校などでは免震技術の導入が進み、地震の揺れを軽減するための設備が増えました。

これからの対策としては、さらに古い建物の耐震改修を進め、全国的に免震技術を拡充することが求められます。また、新築時にはさらに厳しい耐震基準を導入し、地震に強いインフラを整備していくことが必要です。

2. 危機管理体制の整備

阪神淡路大震災の際、政府や自治体、企業などの対応が遅れたことが指摘されました。特に情報伝達の遅れや、最初の救援活動の混乱が問題となりました。この経験から、危機管理体制の強化が求められるようになりました。

- 迅速な情報伝達システムの確立: 地震発生時における情報の伝達は、被害の拡大を防ぐために非常に重要です。現在では、緊急地震速報や防災無線、SNSなどを駆使した迅速な情報伝達システムが導入されています。これにより、事前に避難を呼びかけることができ、被害を最小限に抑えることができます。

- 組織間の連携強化: 災害発生時には、多くの機関(自治体、消防、警察、自衛隊など)が協力して対応します。阪神淡路大震災を受けて、これらの機関間での連携が強化され、災害時の迅速かつ効率的な対応ができるよう訓練や体制が整えられています。

今後も、これらのシステムや体制をさらに強化し、緊急事態におけるリーダーシップを発揮できる体制を整えていく必要があります。

3. 地域防災力の向上

阪神淡路大震災では、被災地での住民同士の助け合いや、地域での連携が重要な役割を果たしました。しかし一方で、地域コミュニティの防災意識が低かったことも課題として浮き彫りになりました。

- 地域の防災訓練の強化: 震災を受けて、地域住民が一丸となって災害に備えるための防災訓練や準備が進められました。これには、地域防災計画の策定や避難所の整備、住民参加型の防災訓練が含まれます。

- 地域ごとのリスク分析: それぞれの地域が抱える地震のリスクや、地域特有の防災課題を理解し、それに基づいた防災計画を立てることが求められます。地域ごとに異なる災害リスクに対応するために、個々の地域の特性に応じた対策が必要です。

今後は、特に都市部や過疎地における地域防災力の強化が重要です。住民の防災意識を高め、地域ごとに迅速に対応できる体制を整えることが求められます。

4. 避難所・避難システムの改善

阪神淡路大震災では、避難所の不足や物資の不足、避難生活の不便さが大きな課題として挙げられました。特に、避難所の設営が遅れ、生活基盤が崩壊したことは大きな教訓となりました。

- 避難所のバリアフリー化: 高齢者や障害者、子どもなど、さまざまなニーズに対応した避難所の整備が進められています。現在では、避難所の設営基準や設備の整備が強化され、誰もが安心して避難できる環境が整えられるようになっています。

- 避難経路の確保: 大地震が発生した際に、迅速かつ安全に避難できるように、避難経路の確保や避難誘導の方法が見直されています。特に都市部では、密集した建物や道路が障害となるため、避難経路の分散と事前の点検が重要です。

これからの対策としては、避難所や避難経路の整備をさらに進め、緊急時に迅速かつ安全に避難できる環境を整備していくことが必要です。

5. 個人の防災意識の向上

阪神淡路大震災後、個人レベルでの防災意識の向上も重要な課題として認識されました。災害時には、個人が自分の身を守るためにどのような準備をしているかが大きな影響を与えます。

- 防災グッズの備蓄: 食料や水、応急処置キット、懐中電灯などの防災グッズを事前に備えておくことが重要です。特に、地震発生後にしばらくはライフラインが途絶えることを考慮し、家庭内で必要な物資を備蓄しておくことが求められます。

- 防災教育の強化: 学校や地域での防災教育が強化され、日常的に地震や災害に備える意識を高めることが必要です。特に、子どもたちに対しては防災知識を身につけさせることが、未来の防災力向上につながります。

個人の防災意識を高めるためには、定期的な防災訓練や、日常的に役立つ防災情報の提供が不可欠です。

阪神淡路大震災から学ぶべき防災の教訓は、耐震技術の強化、情報伝達の迅速化、地域防災力の向上、避難所や避難システムの改善、そして個人の防災意識の向上など、幅広い分野にわたります。これらの対策を着実に進めることで、今後発生する可能性のある大地震に備え、被害を最小限に抑えることができます。防災のためには、個人、地域、社会全体での協力と準備が不可欠であり、これからの日本にとって重要な課題となるでしょう。

「過去の大地震で考える。今すぐ備えるべき防災対策と安否確認│阪神淡路大震災」まとめ

大地震や災害時における安否確認サービスや見守りサービスは、被災者の安全を迅速に確認し、支援を届けるための重要なツールです。

災害時の混乱を乗り越え、より効果的な支援を実現するためには、これらのサービスの普及と強化が必要です。また、日常的な見守りや安否確認だけでなく、災害時における柔軟な対応が求められています。

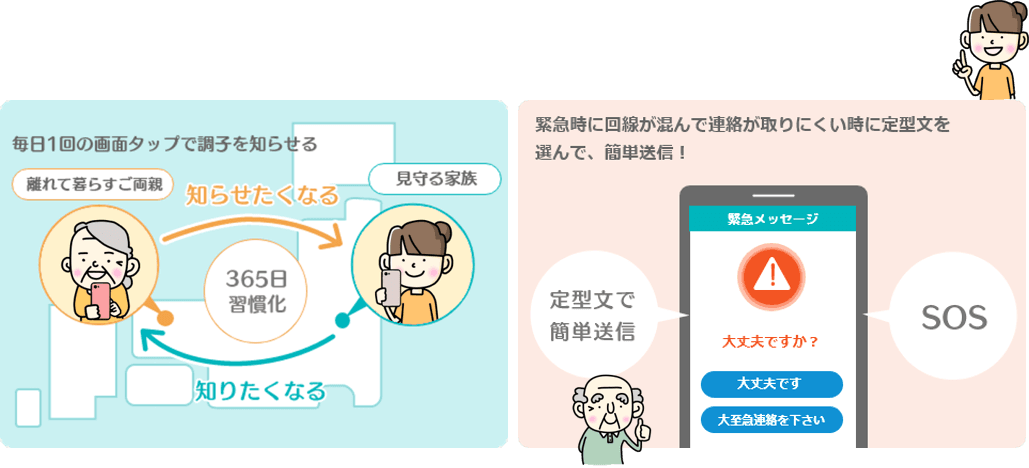

「毎日」知りたい家族のサイン。

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

またGPS機能付きだから、緊急時でも居場所がわかって安心です。

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

ボタンひとつで安心を伝える「ピースサイン」で毎日に安心をプラスしてください。

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

2024-08-22

地震はいつ起こるか予測が難しいため、事前の防災対策が不可欠です。地震発生時には安否確認の手段を確保し、家族や友人と事前に連絡方法を決めておくことが重要です。

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

2023-05-02

GPS機能で現在地を確認することができ、日々の利用も簡単、位置情報がわかるので安心です。GPS機能のご利用で追加料金なし。経済的負担も少なく毎日に安心をプラスすることができます。

関連タグ