震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

2024-08-22首都直下型や南海トラフ地震が懸念される地震大国、日本

昨今、大きな地震が増えていて心配な方も多いのではないでしょうか。

日本は地震大国で毎日大小さまざまな規模の地震が起こっています。日本に住んでいると地震は非常に馴染みのあるものです。

地震とはそもそも地球内部で発生する急激なエネルギーの放出によって地面が揺れる現象のことで、このエネルギーの放出は地殻内の断層(岩盤が割れたりずれたりする場所)で起こるといわれ、地震が発生するとそのエネルギーが地面を伝わって振動として感じられます。

いつ発生するかわからない大型地震。

この記事では地震などでの災害時の自治体の役割と、これからどのように備えたらよいかについてお話しします。

地震の発生メカニズムとは?揺れの原因と震度の違いを解説

地震の主な原因は、「プレートテクトニクス」という理論に基づき、地球の表面を覆う複数のプレートが互いに動いているためです。

これらのプレートは地球の内部の熱や対流によって移動しており、その移動によってプレート同士がぶつかったり、引き離されたりします。プレートの動きにより、プレート境界に力(ひずみ)が蓄積されていき、ある瞬間にその力が解放されて地震が発生します。

例えば、日本列島は複数のプレートが交わる場所に位置しており、フィリピン海プレート、太平洋プレート、ユーラシアプレート、北米プレートなどが複雑に動いています。このため、日本では世界の中でも特に地震が頻繁に発生する地域となっています。

地震の種類

地震にはいくつかの種類があります。主なものは以下の通りです。

プレート境界型地震

プレート同士がぶつかり合う場所(沈み込み帯など)で発生する地震です。例えば、南海トラフ地震や東日本大震災はこのタイプです。非常に大規模な地震が多く、津波を伴うこともあります。直下型地震

地表近くの活断層がずれ動くことで発生する地震です。都市直下で発生すると被害が甚大になる可能性があります。1995年の阪神・淡路大震災はこのタイプです。火山性地震

火山の活動に伴って発生する地震です。火山の地下でマグマやガスが移動することで発生します。

地震の規模と揺れ

地震の「規模」は「マグニチュード(M)」で表されます。マグニチュードは地震のエネルギーの大きさを示すもので、数値が1上がるとエネルギーは約32倍になるため、わずかな差でも影響は非常に大きいです。

一方、「震度」は地表で感じる揺れの強さを示します。震度は地域ごとに異なり、地震の規模が同じでも、震源からの距離や地形、建物の構造によって感じる揺れが異なるためです。

日本で予想される大地震のリスクと対策

地震が発生すると、建物が崩壊したり、地盤が液状化したり、火災が発生したりとさまざまな被害が発生します。特に大きな地震では、津波や土砂崩れなどの二次災害が生じることもあります。地震の被害を最小限に抑えるためには、日頃からの防災対策や早期の避難が重要です。

地震は自然現象であり、いつどこで発生するかを正確に予測することは難しいため、日常から準備と意識を持つことが大切です。

大型地震、特に首都直下型や南海トラフ地震は、いつ発生するか予測が難しいため、事前の備えが重要です。

地震における自治体・行政の役割

地震における自治体や行政の役割は、災害から住民の命や財産を守るための重要な任務を担っています。地震の発生前、発生時、発生後の段階ごとに異なる役割を果たしますが、これらは総合的に住民の安全を確保するために計画的に行われます。

以下、具体的な役割について詳しく説明します。

1. 事前の防災対策

自治体や行政は、地震が発生する前に防災対策を徹底し、地域住民が適切に準備できるよう支援します。これには以下のような活動が含まれます。

- 防災計画の策定:自治体は地域の特性に合わせた防災計画を作成します。地震による被害を最小限に抑えるため、避難場所の確保や避難経路の整備、災害発生時の役割分担などが計画されます。

- ハザードマップの作成と提供:自治体は地震発生時のリスクが高い地域を示すハザードマップを作成し、住民に配布します。これにより、地震時にどのエリアが危険で、どこに避難すべきかが分かります。

- 防災訓練の実施:自治体は定期的に地域住民や学校、企業を対象とした防災訓練を実施し、地震発生時の行動手順を確認し、迅速に対応できるようにします。

- 備蓄の準備:行政は、食料や水、医薬品などの緊急物資を備蓄しておき、被災時に迅速に配布できる体制を整えます。

2. 地震発生時の初動対応

地震が発生した際、自治体や行政の迅速な対応が被害を最小限に抑えるために重要です。具体的な対応としては次のようなものがあります。

- 災害対策本部の設置:自治体は地震発生直後に災害対策本部を設置し、被害状況を把握しつつ、救助や避難活動の指揮を取ります。ここでの迅速な判断と調整が被害を抑える鍵となります。

- 避難指示・勧告の発令:地震後に二次災害(津波や土砂崩れなど)のリスクがある場合、自治体は避難指示や勧告を発令し、住民に対して安全な場所への避難を促します。

- 救助・救急活動の調整:自治体や行政は消防や警察、自衛隊と連携し、迅速に救助活動を展開します。建物の倒壊や火災による被害者を救出するため、現場での活動が行われます。

- 避難所の設置と運営:自治体は迅速に避難所を開設し、被災した住民に対して安全な場所を提供します。避難所では生活物資の提供や医療支援が行われます。

3. 地震後の復旧・復興支援

地震による被害を受けた地域の復旧・復興は、自治体や行政が中心となって進めます。これには以下のような役割が含まれます。

- インフラの復旧:地震で破損した道路、橋、電気・ガス・水道などのライフラインを迅速に復旧することが重要です。行政は専門機関や業者と連携し、早期に住民の生活基盤を取り戻すために活動します。

- 住居や公共施設の再建:被害を受けた住居や学校、病院などの公共施設の再建が行われます。また、仮設住宅の設置も行われ、家を失った住民に住まいを提供します。

- 生活再建支援:被災者が生活を再建できるよう、自治体は公的支援金の支給や融資制度の提供を行います。また、被災者の心のケアを目的とした支援活動も実施されます。

- 災害ごみの処理:地震により発生した大量の瓦礫や災害ごみを迅速に処理するため、自治体は収集や処理の手配を行います。

4. 国や他の自治体との連携

地震の規模が大きい場合、自治体だけでは対応が困難なことがあります。そのため、自治体は国や他の地方自治体と連携して支援を受け、協力しながら災害対応を進めます。

- 国からの支援:国は必要に応じて自衛隊を派遣したり、財政的支援を行ったりします。また、自治体は国の災害復旧予算を利用してインフラの再建を進めます。

- 広域的な連携:複数の自治体が協力して広域的な支援体制を構築し、被災地へ必要な物資や人員を派遣することも行われます。

地震における自治体や行政の役割は、災害の事前準備から発生後の対応、そして復旧・復興まで多岐にわたります。自治体は地震時に住民の命を守るため、計画的かつ迅速に行動することが求められるため、平時からの防災教育や訓練が非常に重要です。

【関連記事】

過去の大地震と未来のリスクを徹底解説|今すぐ備えるべき防災ガイドと安否確認の重要性

想定しておいたほうがよい備えるべき地震対策

まず、住まいの耐震性を確認することが重要です。

古い建物や耐震基準が満たされていない場合は、耐震補強を検討するべきです。特に木造住宅の場合、屋根や柱の補強を行うことで倒壊のリスクを減らすことができます。家の構造に対する定期的な点検や、耐震リフォームを考慮することが推奨されます。

次に、非常時の持ち出し袋を準備しておくことです。地震が発生した際にすぐに避難できるよう、最低限必要なものを入れておくべきです。水、非常食、懐中電灯、電池、救急用品、簡易トイレ、モバイルバッテリーなどが基本的なアイテムです。また、家族やペットがいる場合は、そのための物品も用意しておく必要があります。

家族との連絡手段を決めておくことも重要です。

地震が発生すると通信が遮断されることが多いですが、公共電話やSNS、災害伝言ダイヤルなど、複数の連絡手段を確認し、家族や友人と緊急時の集合場所や連絡方法を事前に話し合っておくことが大切です。

また、日常的に地域の避難場所や避難経路を確認しておくことも有効です。自治体が指定する避難所や、近隣の安全な場所を把握し、緊急時に迅速に移動できるようにシミュレーションしておくことは、混乱を防ぎます。

加えて、ライフラインが停止した際の対応も想定しておきましょう。

特に水道やガス、電気が使えなくなる可能性が高いので、数日間自宅で生活できる備蓄をしておくことが求められます。断水に備えた飲料水や、電気が使えない場合の調理方法(ガスコンロやカセットコンロなど)、寒さをしのぐ防寒具なども準備が必要です。

地震発生時には、正しい防災行動をとることが重要です。

例えば、強い揺れが来た場合は、すぐに机の下などに隠れ、頭を守ることが基本です。外にいる場合は、建物の倒壊や看板の落下を避け、安全な場所へ移動することを心がけましょう。

これらの備えを日頃からしておくことで、万が一の地震に対して冷静に対応できるようになります。

地震の強さや影響は、震源(エネルギーが放出された場所)、震源の深さ、地震の規模、地震波が伝わる地質の性質などによって異なり、自然災害の中でも建物の倒壊や地盤の変動など、起こってからの被害が甚大になるリスクがあるため、日ごろからの備えが重要です。

【関連記事】

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

最近よく聞く「南海トラフ地震」とは

少し前から地震関連のニュースなどでよく目にするようになった南海トラフ地震。

そもそも「南海トラフ」とは何なのでしょうか。

南海トラフとは、日本の南部、特に南海道から九州の南部にかけての海底に存在する深い溝(トラフ)のことを指します。このトラフは、フィリピン海プレートとユーラシアプレートが接触している場所に位置しています。

日本列島の南側に位置する海底の地形で、フィリピン海プレートとユーラシアプレート(具体的にはアムールプレートや沖縄プレート)との境界にあたる巨大な海溝です。このトラフ(海底の溝)では、プレート同士がぶつかり合い、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む「沈み込み帯」を形成しています。このプレート運動により、大規模な地震が引き起こされる可能性が高いとされています。

南海トラフは特に注目される場所で、過去にも「南海地震」や「東南海地震」「東海地震」など、巨大な地震が周期的に発生してきました。これらの地震は、プレートの沈み込みに伴ってプレートの境界で蓄積されたひずみが解放されることで発生します。南海トラフ巨大地震は、最悪の場合、日本の広範囲にわたって甚大な被害をもたらすことが予測されており、特に太平洋沿岸地域では津波のリスクが非常に高くなります。

南海トラフは地震活動が非常に活発な地域で、巨大な津波を引き起こすことが多く、1707年の「宝永地震」や1946年の「南海地震」などは南海トラフに関連する大地震としてよく知られています。

過去の南海トラフに関連する地震

南海トラフでは、歴史的に巨大地震が連鎖的に発生してきました。例えば、1707年の宝永地震や、1944年の東南海地震、1946年の南海地震などが挙げられます。これらの地震は、広範囲にわたる震動や津波を引き起こし、甚大な被害をもたらしました。

南海トラフ巨大地震の予測

現在、政府や専門家は南海トラフでの巨大地震の発生が切迫していると予測しています。発生確率は今後30年以内で70~80%とされており、この地震が発生すれば、震度7の激しい揺れや最大クラスの津波が発生する恐れがあります。そのため、沿岸地域では避難訓練や防災対策が強化されており、個々の家庭でも防災意識を高め、安否確認や避難経路の確認などを日頃から行っておくことが推奨されています。

南海トラフ巨大地震は、日本全体に多大な影響を及ぼす可能性があるため、その対策が非常に重要視されています。

さらにプレートの動きや断層のズレによって発生し、広範囲にわたる影響を及ぼす可能性があります。

南海トラフの地震に関する研究や予測も進んでおり、南海トラフでの巨大地震の可能性が注視され、地震が発生するリスクは長期的に予測されていますが、具体的な発生時期を特定することは難しいため、やはり「日々の地震対策」や「いざという時の備え」が重要です。

最近の地震と地震の状況

日本は地震が多発する地域であり、近年もいくつかの大きな地震が発生しています。

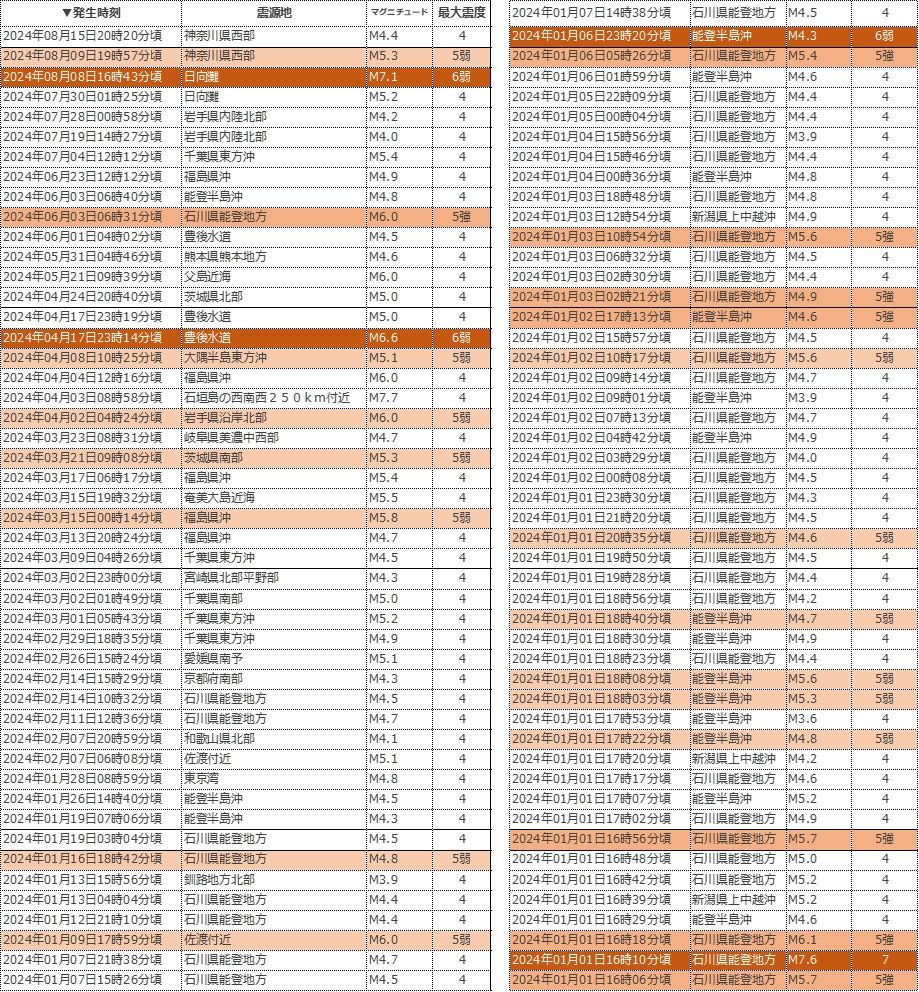

2024年1月1日には、石川県能登半島でM7.5の強い地震が発生し、最大震度7を記録しました。この地震により、260人が死亡し、1,291人が負傷、19人が行方不明となりました。また、4.2メートルの津波が観測され、甚大な被害をもたらしました。

同年4月17日には、豊後水道でM6.3の地震が発生し、最大震度6弱を記録しました。この地震により、16人が負傷し、特に愛媛県、香川県、大分県で被害が報告されました。

さらに、8月8日には日向灘でM7.1の地震が発生し、最大震度6弱を観測しました。この地震により、宮崎県日南市などで震度6弱を記録し、海峡沿岸部では最大0.5メートルの津波が観測されました。日本気象庁は、南海トラフでの巨大地震の可能性が高まっているとして、注意喚起を行いました。

これらの地震は、日本列島が複数のプレートの境界に位置し、活発な地震活動が続いていることを示しています。引き続き、最新の地震情報や防災対策に関する情報を確認し、適切な備えを行うことが重要です。

今年に入ってから震度4以上の地震はこれだけの数が日本各地で起きています。年が明けたすぐに発生した「令和6年能登半島地震」はまだ記憶に新しいかと思います。

8月に入ってから神奈川でも大きな地震があり、首都直下型とニュースにもなりました。

ちなみに日向灘(ひゅうがなだ)はフィリピン海(北西太平洋)の一部で宮崎県東部沖合の海域です。

地震は突然発生し、予測が難しいため事前の準備がとても重要です。

まず家族や職場での避難場所を確認し、避難経路を事前に把握しておくことが大切です。

また家の中での安全対策も欠かせません。家具や家電製品をしっかりと固定し、地震の揺れによる転倒や落下を防ぎましょう。

さらに、医薬品、懐中電灯などを準備し、非常用の水や食料などの備蓄は3日分くらい準備しておくと安心です。

地震!まずどうする?

地震が発生した際には、まず落ち着いて「身の安全を確保」することが最優先です。

机の下に隠れる、窓から離れるなど、適切な対応を心がけましょう。また、外出中には建物から離れるようにし、安全を確保してください。

地震後は、ラジオやテレビ、インターネットを通じて最新の情報を確認し、指示に従って行動することが重要です。

地震が発生した際、安否確認が非常に重要です。まず何をすべきか、安否確認を念頭に置きつつ、以下の手順で行動してください。

1. 落ち着いて安全を確保する

パニックにならず、まずは自分の身を守り、近くの人の安否確認を行います。自分が無事であることを確認した後、家族や周囲の人々の安否確認を行いましょう。屋内にいる場合は、頑丈な机やテーブルの下に身を隠し、揺れが収まるまで頭や体を守りつつ、同居者や隣人の安否確認を優先します。

2. 窓やガラスから離れる

揺れの際には、窓ガラスが割れる危険があるため、窓や鏡から離れます。安全な場所に移動した後、まず自身の安否を確認し、その後近くにいる人々の安否確認を行います。身近な人々の無事を確認できたら、次の段階へ進みます。

3. 火の始末をする(できる場合のみ)

揺れが強くない場合、すぐに火元を確認し、火災の発生を防ぎつつ、家族の安否確認を行います。揺れが強い場合は、まず安全を確保した上で、後でしっかりと安否確認を行うことを心がけましょう。

4. 玄関や出口を確認する

揺れが収まったら、玄関や出口を開けて避難路を確保します。この際、同時に周囲の人々の安否確認も忘れずに行います。避難経路を確保しながら、安否確認をしつつ安全な場所へ移動することが大切です。

5. 屋外では物が落ちてこない場所に避難する

外にいる場合は、建物や電柱の下から離れ、物が落ちてこない広い場所へ避難します。避難先では、家族や友人、近くにいる人々の安否確認を行い、安全を確保します。安否確認は特に混乱の中では重要な役割を果たします。

6. 情報を確認し、安否確認を広げる

揺れが収まったら、ラジオやスマホで地震の情報や避難情報を確認しながら、安否確認を続けます。情報が届かない場合でも、安否確認アプリなどを使用し、安否確認を周囲に伝えたり、家族と連絡を取ったりします。

7. 津波の危険地域では、避難と安否確認

海岸沿いに住んでいる場合は、地震の後に津波の危険があるため、すぐに高台に避難しつつ、津波から逃れる途中でも安否確認を行います。津波警報が出された場合には、確実に避難し、その後家族や近くの人々の安否確認を忘れずに行ってください。

これらの行動を基本にして、日頃から安否確認の方法や連絡手段を準備しておくことが大切です。安否確認を通じて、混乱の中でも迅速かつ適切な行動を取ることができるようになります。

自分だけでなく家族の安全を守るには日頃からの備えが欠かせません。ご自身と家族の安全を最優先に考え、万全の対策を講じておきましょう。

安否確認アプリでいざというときに備える

南海トラフ地震は、日本の南海トラフ沿いで発生が予測されている大規模な地震です。

発生すると、広範囲にわたる被害が予想され、多くの人々が被災する可能性があります。そのため、安否確認は非常に重要です。

安否確認により、誰が無事で誰が助けを必要としているかが迅速に把握でき、救助隊が優先的に対応すべき場所を特定して、救助活動が効率的に行われます。

被災者の家族や友人は、安否確認を通じて彼らの無事を確認することで安心できるので、精神的な負担を軽減するために重要です。

安否確認情報は、災害対策本部にとっても重要です。被災状況を把握し、必要な支援を適切に配分するための基礎データとなります。

災害時には通信網が混雑しやすいため、統一された安否確認システムを利用することで、通信網の負荷を軽減し、他の緊急通信が円滑に行えるようになります。

これらの理由から、南海トラフ地震のような大規模災害時には、安否確認が非常に重要となります。家族や地域で事前に安否確認の方法を決めておくことも、災害対策として有効です。

「いつ発生するかわからない大型地震。首都直下型や南海トラフ地震、これからの備えとは?」まとめ

日本は世界有数の地震多発国であり、特に南海トラフ地震や首都直下型地震のリスクが高いことで知られています。

地震による被害は甚大で、人的・物的被害にとどまらず、社会全体に大きな影響を及ぼします。このため、私たち一人ひとりが地震に対する防災意識を持ち、事前の準備を怠らないことが非常に重要です。

地震の予測は非常に困難であるという点が防災対策の大前提となります。

日本では地震の発生頻度が高く、プレート境界型地震や内陸直下型地震など、さまざまなタイプの地震が発生します。特に、南海トラフ地震は数百年に一度の周期で発生するとされ、次回の発生が近いとされています。この地震は、東海地方から四国、九州にかけての広範囲にわたる地域を襲うとされ、震度7クラスの揺れや大津波が予測されています。

また、首都直下型地震は東京を中心とした首都圏を直撃するリスクがあり、人口密度の高い地域で発生すれば大きな被害が想定されています。

こうした大規模地震に対する備えとして、まず最も重要なのは、日常的な防災対策です。

家具の固定は、その第一歩といえます。地震の揺れによって家具が倒れたり、物が飛び散ることが多くのけがの原因となります。特に、タンスや食器棚、テレビなどの重い家具は倒れやすいため、L字金具や家具転倒防止シートなどを使用してしっかりと固定することが推奨されます。

また、ガラスが割れた際の飛散防止フィルムも有効です。これにより、家の中の安全を確保するだけでなく、避難が困難になる事態を防ぐことができます。

非常用の備蓄品を揃えることが重要です。

地震による被害が大きい場合、ライフライン(電気・ガス・水道)が長期間にわたって停止する可能性があります。そのため、最低でも3日分、可能であれば1週間分の食料や水、日用品を備蓄しておくことが理想です。特に、水は一人1日あたり3リットル程度が目安とされており、飲料用と生活用を合わせて十分な量を確保しておく必要があります。

さらに、懐中電灯や携帯ラジオ、モバイルバッテリー、簡易トイレ、救急セットなどの防災グッズも必須です。これらの備品をすぐに取り出せる場所にまとめておくと、地震が発生した際の対応がスムーズになります。

家族や友人との安否確認の手段を事前に確保しておくことも非常に大切です。

地震直後は電話回線が混雑し、通話が困難になることが多いため、メールやSNS、災害伝言ダイヤルを利用して連絡を取り合う方法を確認しておきましょう。

特に、災害時の安否確認アプリや自治体が提供する防災情報アプリは、緊急時に役立つ情報を提供してくれるため、インストールしておくことをおすすめします。

加えて、避難所の場所や避難経路をあらかじめ確認し、実際にその経路を歩いてみるなどの避難訓練を行うことも重要です。家族や友人と一緒に避難ルートを確認し、万が一の際にパニックにならず行動できるようにしておきましょう。

さらに、防災意識を高めるためには、自治体が主催する防災訓練に積極的に参加することが有効です。

訓練に参加することで、災害時の正しい対応や避難方法を学ぶことができ、いざという時に冷静に行動する力を養うことができます。また、近隣の住民とのコミュニケーションを通じて、助け合いのネットワークを構築しておくことも防災においては重要です。地震発生時には、助けを求めることや、逆に助け合うことが求められる場面が多々あります。

近所の方々との協力体制を築いておくことは、被害の軽減や迅速な対応に繋がります。

地震の際には「自助」「共助」「公助」の意識を持つことが重要です。

まず「自助」は、自分や家族を守るための備えや行動です。しっかりとした準備と訓練があれば、自らの命を守ることができます。「共助」は、地域社会や近隣住民と協力して助け合うことです。地震直後は行政の支援がすぐに届かない場合が多いため、地域の力が大切になります。そして「公助」は、行政や政府による支援で、これに頼りすぎず、自助や共助の力を活用することが求められます。

地震への備えは、個人だけでなく社会全体で取り組むべき課題といえるのです。

この記事では、南海トラフ地震や直下型地震を含む大規模地震に備えた対策について、具体的な準備や防災のポイントを詳しく解説しました。いつ発生するかわからない大型地震に備えて、日ごろから防災意識を高めておくことが大切です。

【関連記事】

ー独居高齢者を支えるNPO法人が行う取り組み│東京都│見守り│地域の活動│安否確認サービス

ー60代、70代の親に向けたこれからの見守りサービスとは

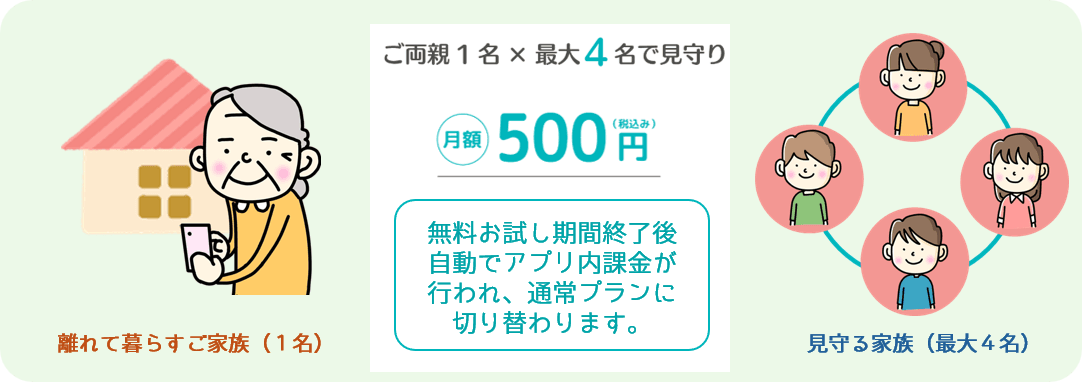

「毎日」知りたい家族のサイン。見守りアプリ「ピースサイン」

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を備えた見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

また最大四人で見守ることができるので、離れていても家族みんなで見守れて安心です。

\ピースサインとは/

離れて暮らす家族の体調が「毎日」わかる見守りサービスです

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

2023-05-02

GPS機能で現在地を確認することができ、日々の利用も簡単、位置情報がわかるので安心です。GPS機能のご利用で追加料金なし。経済的負担も少なく毎日に安心をプラスすることができます。

東日本大震災で考える。今すぐ備えるべき防災対策と安否確認

2025-04-10

東日本大震災などの過去の大地震を振り返り、これからの防災と安否確認、見守りサービスの重要性についてお話しします。

関連タグ