新潟県中越地震で考える。今すぐ備えるべき防災対策と安否確認

2025-03-31直下型地震「新潟県中越地震」とは

新潟県中越地震(にいがたけん ちゅうえつじしん)は、2004年10月23日に新潟県中越地方で発生した直下型地震です。震源が浅く、震源域の直上に位置する地域では非常に強い揺れが発生し、甚大な被害をもたらしました。特に山間部での土砂崩れや家屋倒壊が深刻で、多くの人々が孤立する事態となりました。

この記事では過去の大地震を振り返りながら、これからの防災対策について考えていきたいと思います。

「新潟県中越地震」の詳細と特徴をまとめます。

1. 新潟県中越地震の概要

① 発生日時と震源

- 発生日時:2004年10月23日 17時56分

- 震源地:新潟県中越地方(長岡市川口地域付近)

- 震源の深さ:13km(非常に浅い)

- 規模:マグニチュード6.8

- 最大震度:震度7(新潟県川口町で観測)

② 直下型地震の特徴

- 震源が浅く、局地的に極めて強い揺れを発生させた。

- 上下動の強い揺れにより、住宅の倒壊や土砂崩れが多数発生。

- 群発地震が発生し、震度6強以上の余震が3回続いたことで被害が拡大。

2. 被害の状況

① 人的被害

- 死者:68人(震災関連死を含めると100人以上)

- 負傷者:約4,800人

- 最大避難者数:約10万人

- 孤立世帯:約6,200世帯(道路寸断により救助が遅れる)

② 建物・インフラ被害

- 住宅全壊:約3,000棟、半壊:約14,000棟

- 土砂崩れ:約1,200か所で発生し、多くの集落が孤立。

- 上越新幹線の脱線事故(営業運転中の新幹線脱線は日本初)。

- 関越自動車道・国道が寸断され、救援物資の輸送が困難に。

- 電気・水道・ガスの停止が広範囲に及んだ。

「新潟県中越地震」の特徴

新潟県中越地震は、震源が浅い直下型地震であり、激しい揺れと土砂災害が特徴的な地震でした。また、群発地震として余震が多数発生し、被害が長期化した点も大きな特徴です。

新潟県中越地震は、2004年10月23日に発生したマグニチュード6.8の直下型地震です。この地震の最大の特徴は、震源の浅さと短時間での激しい揺れにより、局地的に甚大な被害をもたらした点にあります。震源が新潟県中越地方(川口町付近)の地下約13kmと浅かったため、震度7を観測する強い揺れが発生し、多くの住宅が倒壊しました。特に木造住宅の倒壊が目立ち、建物の耐震性が問われることとなりました。

また、この地震では広範囲にわたる土砂崩れが発生し、山間部の集落が孤立する事態となりました。道路や橋が寸断され、救助や支援物資の輸送が困難になったため、孤立した住民への対応が大きな課題となりました。さらに、上越新幹線が営業運転中に初めて脱線するという事故も発生し、鉄道の安全対策が見直される契機となりました。幸いにも新幹線の脱線による死傷者は出ませんでしたが、地震時の交通機関への影響が改めて浮き彫りとなりました。

この地震の特徴として特筆すべき点は、余震の多さと長期間にわたる影響です。

本震の後も震度6クラスの強い余震が繰り返し発生し、住民の不安を増大させました。そのため、多くの人々が避難所生活を余儀なくされ、長期間にわたる避難生活の厳しさも課題として浮上しました。特に高齢者や要支援者にとって、避難所での生活環境の整備が十分でなかったことが、震災関連死の増加につながったと言われています。

この地震は、直下型地震の恐ろしさとともに、山間部における土砂災害のリスク、交通インフラの耐震対策、避難所の環境整備など、多くの防災課題を明らかにしました。これらの教訓をもとに、耐震補強や土砂災害対策、避難生活の環境改善などの取り組みが進められています。

震源の浅い「直下型地震」とは

「震源の浅い直下型地震」とは、地震の発生源(震源)が地表に近い場所にあり、地震のエネルギーが直接地表へ伝わりやすいため、局地的に非常に強い揺れを引き起こす地震のことを指します。一般的に震源の深さが20km以内のものを「浅い地震」と呼び、特に直下型の場合は都市部や居住地域で深刻な被害をもたらすことが多いことが特徴です。

震源が浅いため、震度7や震度6強といった極めて強い揺れが狭い範囲で発生し、耐震性の低い建物が倒壊するリスクが高くなります。1995年の阪神・淡路大震災では、震源が約10~20km程度と浅かったため、震央周辺の建物が大きな被害を受けました。特に、古い木造住宅や耐震補強が不十分な建物では、全壊・半壊するケースが多く見られました。

震源の浅い直下型地震とは、地震の発生源(震源)が地表に近い場所にあり、地震のエネルギーが直接地表へ伝わりやすいため、局地的に非常に強い揺れを引き起こす地震のことを指します。

一般的に震源の深さが20km以内のものを「浅い地震」と呼び、特に直下型の場合は都市部や居住地域で深刻な被害をもたらすことが多いです。

また、直下型地震では、震源の位置によっては大規模な土砂崩れや地滑りが発生することもあります。新潟県中越地震では、山間部で多数の土砂災害が発生し、多くの集落が孤立する事態となりました。こうした地震では、地盤の揺れ方が激しく、地下の断層が直接地表をずらすこともあるため、インフラや交通網にも甚大な影響を及ぼします。

さらに、直下型地震では余震が頻繁に発生し、被災地での復旧が困難になることが多く、新潟県中越地震や熊本地震(2016年)では、本震後も震度6クラスの余震が繰り返し発生し、建物の倒壊リスクが高まったことで、多くの人々が避難生活を長引かせる結果となりました。

また、直下型地震では、震源の位置によっては大規模な土砂崩れや地滑りが発生することもあります。新潟県中越地震では、山間部で多数の土砂災害が発生し、多くの集落が孤立する事態となりました。こうした地震では、地盤の揺れ方が激しく、地下の断層が直接地表をずらすこともあるため、インフラや交通網にも甚大な影響を及ぼします。

さらに、直下型地震では余震が頻繁に発生し、被災地での復旧が困難になることが多いです。新潟県中越地震や熊本地震(2016年)では、本震後も震度6クラスの余震が繰り返し発生し、建物の倒壊リスクが高まったことで、多くの人々が避難生活を長引かせる結果となりました。

直下型地震に備えるためには、耐震補強の徹底、家具の固定、避難経路の確認、土砂災害リスクの把握などが必要不可欠です。また、安否確認手段の確保や、非常用持ち出し袋の準備など、日頃からの備えが生死を分けることになります。

【関連記事】

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

新潟県中越地震の教訓と防災対策

① 耐震対策の強化

- 建物の耐震基準が見直され、耐震改修が進められました。

- 木造住宅の耐震補強が重視されるようになりました。

② 土砂災害対策の強化

- 土砂崩れを防ぐためのハザードマップ整備が進められました。

- 早期避難の重要性が再認識され、警戒情報の発展につながりました。

③ 交通インフラの耐震補強

- 新幹線の脱線防止策が見直され、安全対策が強化されました。

- 道路・橋梁・トンネルの耐震補強が進められました。

④ 避難所の環境改善

- 長期避難者向けの仮設住宅の環境整備が進められた。

- 高齢者や障害者に配慮した避難所運営の強化が行われた。

⑤ 地域防災の強化

- 地域ごとのリスク分析を進め、防災計画を細かく見直す動きが強まりました。

- 住民の防災意識向上のための訓練が増加しました。

新潟県中越地震は、直下型地震による局地的な激震・群発地震・土砂災害・交通インフラの被害が顕著だった地震です。この震災の教訓を活かし、耐震補強や土砂災害対策、避難所の環境整備が進められました。今後も、同様の地震に備えた防災対策が求められます。

新潟県中越地震における安否確認サービスと見守りサービスの重要性

新潟県中越地震では、震源が浅い直下型地震であったことや、余震の頻発、土砂崩れによる道路寸断などが重なり、安否確認の難しさが顕著になりました。この震災を通じて、迅速かつ確実な安否確認手段や見守りサービスの必要性が再認識されることになりました。

① 迅速な情報共有が困難だった

- 地震発生直後は、電話回線が混雑し、安否確認が困難に。

- 携帯電話や固定電話がつながらず、家族や知人の安否を確認するのに時間がかかった。

- 避難所の情報がリアルタイムで伝わらず、どこに避難すればよいのか分からない人もいた。

② 孤立した地域の安否確認

- 山間部では土砂崩れにより多くの集落が孤立し、安否確認が遅れた。

- 救助隊が到達するまで時間がかかり、外部との連絡が取れずに不安が増大。

- GPSを活用した安否確認サービスや、インターネットを利用した情報共有の必要性が浮き彫りになった。

③ 避難所や自宅避難者の状況把握

- 避難所にいる人と、自宅にとどまる人の安否情報が整理されず、家族が所在を確認するのに苦労した。

- 高齢者や障害者など、特に支援が必要な人の状況把握が難しく救助の優先順位が判断しにくかった。

④ 高齢者・要支援者のケア

- 避難生活が長期化し、高齢者や障害者への見守りが重要に。

- 避難所では医療や福祉サービスが十分に提供されず、体調悪化や震災関連死のリスクが増加。

- 高齢者の単独避難による孤独死のリスクも指摘された。

⑤ 孤立した住民への対応

- 山間部の孤立集落では、行政やボランティアの見守りが遅れた。

- 現代ならGPS機能やIoT技術を活用し、孤立した住民の居場所を把握できる可能性がある。

- 住民の健康状態や食料・水の不足状況をリアルタイムで把握する技術が求められる。

⑥ 遠方の家族が状況を確認する手段

- 当時はスマートフォンやSNSが普及しておらず、遠方の家族が避難者の状況を把握するのが困難だった。

- 現在では、LINEの「災害連絡サービス」や「防災アプリ」を利用すれば、遠方の家族ともリアルタイムで連絡が取れる。

- 見守りカメラやセンサーを活用すれば、自宅避難者の安否確認も可能になる。

新潟県中越地震を教訓とした防災対策

この震災を機に、より迅速で確実な安否確認や見守りサービスが必要であることが明らかになりました。

特に以下のような対策が有効と考えられます。

① デジタル技術を活用した安否確認

- 災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板の活用。

- LINE・Twitter・FacebookなどSNSを使った情報共有。

- スマートフォンの位置情報を活用した家族の安否確認サービスの導入。

② 見守りサービスの強化

- 高齢者向けのGPS端末や見守りアプリの普及。

- 自治体と連携し、災害時に自動通知されるシステムの導入。

- ドローンやAIを活用した孤立者の早期発見。

③ コミュニティでの見守り活動

- 近所同士で安否確認をし合う「防災隣組」のような取り組み。

- 災害時に自治体と住民が連携しやすいネットワークの構築。

- 定期的な防災訓練と情報共有の実施。

新潟県中越地震では、安否確認の遅れや情報共有の困難さが多くの課題を生みました。

特に、電話回線の混雑、山間部の孤立、高齢者の避難支援の不足が深刻でした。これを教訓に、現在ではデジタル技術を活用した安否確認や見守りサービスが発展し、リアルタイムでの情報共有が可能になりつつあります。

大規模地震に備え、家族や地域、自治体が連携して安否確認・見守りサービスを活用することが重要です。

【関連記事】

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

新潟県中越地震から学ぶ防災とこれからの対策とは

新潟県中越地震は震源が浅い直下型地震であり、局地的な強震動、土砂崩れによる孤立、長期的な余震活動が大きな特徴でした。

① 直下型地震の被害は局所的だが甚大

② 土砂災害と孤立のリスク

③ 交通機関のリスク

④ 長期化する避難生活の課題

新潟県中越地震から考えるこれからの防災対策

① 家屋の耐震補強を徹底する

- 直下型地震では、築年数の古い木造住宅が特に危険。

- 耐震診断を受け、耐震補強を進めることが重要。

- 家具の固定や、揺れを軽減する耐震マットの活用も推奨。

② 土砂災害対策の強化

- 山間部では、ハザードマップを確認し、土砂災害警戒区域を把握する。

- 斜面に近い住宅は、擁壁や排水設備を強化する。

- 緊急時に避難できる経路を日頃から確認しておく。

③ 交通インフラの耐震強化

- 新幹線の脱線防止対策を強化し、緊急停止システムを改良。

- 橋や道路の耐震補強を進め、寸断リスクを減らす。

- 非常時の代替ルートや、緊急輸送計画の整備が必要。

④ 避難所環境の改善

- 避難所のバリアフリー化や、高齢者・障害者向けの設備の充実。

- 簡易ベッドの設置や、冷暖房の整備を進める。

- ペット避難や多様なニーズに対応できる避難計画の策定。

⑤ デジタル技術を活用した安否確認

- スマートフォンを活用した安否確認アプリの普及。

- SNSや防災アプリを利用し、迅速な情報共有を可能に。

- 自治体の防災システムと連携した見守りサービスの導入。

新潟県中越地震は、直下型地震の破壊力、土砂災害の深刻さ、避難生活の厳しさなど、多くの課題を浮き彫りにしました。今後の防災対策として、耐震補強の推進、土砂災害対策、交通インフラの強化、避難所環境の改善、デジタル技術を活用した安否確認が重要になります。

この震災の教訓を活かし、次の大地震に備えた対策をしっかりと講じることが、被害を最小限に抑える鍵となります。

「過去の大地震で考える。今すぐ備えるべき防災対策と安否確認│新潟県中越地震」まとめ

新潟県中越地震(2004年)は、震度7を記録した直下型地震であり、土砂災害による集落の孤立や交通インフラの寸断、長引く避難生活が大きな課題となりました。この震災を教訓に、今後の防災対策と安否確認の重要性を再確認することが必要です。

この地震の教訓を活かし、日本では耐震化や土砂災害対策が強化され、避難所環境の改善や防災意識の向上につながったと言えます。今後も直下型地震に備え、建物の耐震補強や早期避難体制の確立、交通インフラの耐震対策を進めることが求められます。

新潟県中越地震の経験から、耐震補強や土砂災害対策、避難生活の環境改善、安否確認の手段確保が極めて重要であることがわかります。今できる備えを進め、大地震への対策を万全にしておくことが、未来の命を守る鍵となります。

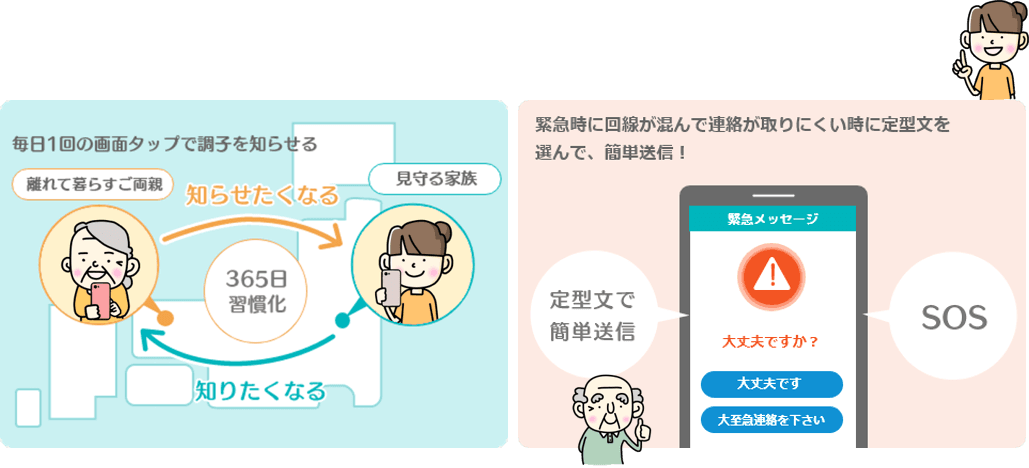

「毎日」知りたい家族のサイン。

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

またGPS機能付きだから、緊急時でも居場所がわかって安心です。

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

ボタンひとつで安心を伝える「ピースサイン」で毎日に安心をプラスしてください。

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

2024-08-22

地震はいつ起こるか予測が難しいため、事前の防災対策が不可欠です。地震発生時には安否確認の手段を確保し、家族や友人と事前に連絡方法を決めておくことが重要です。

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

2023-05-02

GPS機能で現在地を確認することができ、日々の利用も簡単、位置情報がわかるので安心です。GPS機能のご利用で追加料金なし。経済的負担も少なく毎日に安心をプラスすることができます。

関連タグ