岩手・宮城内陸地震で考える。今すぐ備えるべき防災対策と安否確認

2025-03-31「岩手・宮城内陸地震」とは

岩手・宮城内陸地震(いわてみやぎないりくじしん)は、2008年6月14日に発生した、日本の岩手県南部および宮城県北部を中心とする大規模な地震です。この地震は、内陸で発生したもので、特に地震学的に重要な特徴を持つ地震です。

岩手・宮城内陸地震は、プレート境界ではなく内陸の活断層で発生した「内陸型地震」と言われ、内陸型地震はプレート間の動きではなく、地殻の内部でのひずみが原因となり、主に逆断層型であったことで圧縮力が働いて地殻が押し上げられる形で発生しました。

震源の深さがわずか8kmの「浅い震源」で、地表に伝わる揺れが強くなることで建物への影響が大きく、震源地の浅い地震は被害も広範囲に及ぶ傾向があります。

また震源が山岳地帯に近かったため、地震後に大規模な地滑りや山崩れが発生しました。特に、栗駒山周辺では土砂が大量に崩れ、温泉宿などが埋没する被害も発生しました。

この記事では過去の大地震を振り返りながら、これからの防災対策について考えていきたいと思います。「岩手・宮城内陸地震」の詳細と特徴をまとめます。

ートカラ列島近海の群発地震――いざという時の“見守り”という備え

ー過去の大地震と未来のリスクを徹底解説|今すぐ備えるべき防災ガイドと安否確認の重要性

岩手・宮城内陸地震の状況と特徴

1. 発生日時と震源

2008年6月14日 午前8時43分ごろ、岩手県南部と宮城県北部を中心に強い揺れが発生しました。

- 震源地:岩手県内陸南部(宮城県境に近い)

- 震源の深さ:8km(極めて浅い)

- 地震の規模:Mw 6.9(気象庁マグニチュード7.2)

- 最大震度:震度6強(岩手県一関市・宮城県栗原市)

2. 特徴的な点

(1) プレート境界ではなく、内陸活断層型地震

この地震は、日本海溝のプレート境界ではなく、内陸の活断層で発生した逆断層型の地震でした。

北西-南東方向の圧力により、地殻が押し上げられる形で大規模な地滑りを引き起こしました。

(2) 土砂崩れ・山崩れによる大きな被害

震源が山岳地帯に近かったため、地震直後に各地で大規模な地滑りが発生しました。

- 栗駒山周辺で大規模崩壊(荒砥沢ダム上流で巨大崩壊)

- 温泉宿「駒の湯温泉」が土砂に埋まり、従業員らが犠牲に

- 河川のせき止めによる土砂ダムが発生し、二次災害の危険

(3) 震源の浅さによる局所的な強震動

震源が浅いため、震源近くの地域では非常に強い揺れ(加速度4000ガル超)を記録しました。これは観測史上最大級の加速度で、建物倒壊や道路の崩落を引き起こしました。

(4) 余震が比較的少ない

一般的に大地震の後には多数の余震が発生しますが、この地震は余震が比較的少ない特徴がありました。ただし、震源域の地盤の特性によっては、後に地震活動が再活性化する可能性も考えられました。

3. 被害の概要

- 死者:17人

- 行方不明者:6人

- 負傷者:426人

- 住宅被害:全壊 45棟、半壊 144棟、一部損壊 1,000棟以上

- 道路・橋の損壊:各地で道路が崩落し、孤立集落が発生

- 鉄道被害:東北新幹線が一時運休、高速道路も通行止め

4. 影響とその後

- 孤立地域の救助にヘリコプターが出動

- 地盤の変化が長期的に影響を及ぼし、栗駒山周辺の登山道が閉鎖

- 活断層の調査が進み、周辺地域の防災対策が強化

- 土砂ダム決壊のリスク管理の重要性が再認識される

2008年に発生した岩手・宮城内陸地震は、岩手県南部と宮城県北部を中心に広がる地域で強い揺れを引き起こしました。この地震の特徴的な点は、内陸で発生したこと、震源が非常に浅かったこと、そして大規模な土砂崩れが発生したことです。

まず、地震の震源は岩手県内陸南部で、震源の深さはわずか8キロメートルと非常に浅かったため、震源に近い地域では強い揺れが広がり、大きな被害が出ました。震源が浅いと、地震動が地表に直接伝わり、揺れが強くなるため、特に都市部や住宅地での被害が大きくなります。この地震では、最大震度6強が記録され、岩手県の一関市や宮城県の栗原市などで深刻な影響を及ぼしました。

また、この地震は内陸型の地震であったことが大きな特徴です。プレート境界ではなく、活断層で発生した逆断層型の地震であり、圧縮力が働いて地殻が押し上げられる形で起こりました。内陸型地震は、海溝型地震に比べて発生頻度は低いものの、地震活動が活発な地域ではその規模や影響が非常に大きくなることがあります。

地震の影響は揺れだけではなく、土砂崩れや山崩れも引き起こしました。震源が山岳地帯に近かったため、地震後には大量の土砂が崩れ、特に栗駒山周辺で大規模な崩壊が発生しました。これにより、温泉宿や施設が土砂に埋もれるなどの被害が出ました。また、崩れた土砂が川をせき止め、土砂ダムができたため、二次災害の危険も高まりました。

さらに、この地震では余震の数が予想より少なかったことも特徴的でした。通常、大きな地震の後には余震が頻発することが多いのですが、岩手・宮城内陸地震では余震が比較的少なく、その後の地震活動は比較的安定していました。

地震が発生した直後、道路の崩落や山崩れにより、一部の地域では孤立状態が続きました。これにより、救援活動が難航し、迅速な対応が求められました。また、地震後の対応として、土砂災害や活断層による被害のリスクを考慮した防災対策が強化される必要性が再認識されました。

この地震は、内陸型地震や土砂災害が引き起こす破壊力を改めて示し、地域の防災計画に大きな影響を与える出来事となりました。

この地震は、活断層型地震の破壊力と土砂災害の危険性を改めて示した災害であり、その教訓は現在の防災対策にも活かされています。

岩手・宮城内陸地震の特徴である「内陸型地震」とは

内陸型地震とは、プレート境界ではなく、内陸部にある活断層などの地殻内部で発生する地震のことを指します。プレート境界型地震が、通常は地球のプレートが衝突したり沈み込んだりする場所で発生するのに対して、内陸型地震は主に陸上で発生することが特徴です。

内陸型地震は、地殻内で蓄積された応力(ひずみ)が断層線に沿って解放されることによって発生します。これらの断層は、地球のプレート間ではなく、プレート内やその周辺の地殻の弱い部分で生じることが多いです。地震を引き起こす主な力は、地球内部での圧縮力や引張力であり、それによって地殻にひずみが生じ、そのひずみが限界を超えると断層がずれ、地震が発生します。

内陸型地震は、一般的に逆断層型や正断層型の地震が多く、これらはそれぞれ異なる方向に地殻をずらす力が働くため、地震波が地表に強く伝わり、場合によっては非常に強い揺れを引き起こします。特に内陸型の地震は震源が浅いことが多く、そのために揺れが広範囲に及びやすく、近くの都市やインフラへの被害が大きくなる傾向があります。

また、内陸型地震は海溝型地震に比べると発生頻度は少ないものの、起こると規模が大きく、特に土砂崩れや山崩れなどの二次災害を引き起こす可能性も高いです。日本では、プレート境界とは異なる場所でも活断層が広がっているため、内陸型の地震は時折非常に深刻な被害をもたらします。

岩手・宮城内陸地震の教訓と防災対策

この地震がもたらした被害や影響を受けて、地域社会や防災機関が今後の災害に備えるために重要な教訓を得ることになりました。以下は、その主要な教訓とそれに基づく防災対策です。

1. 内陸型地震の脅威の再認識

この地震の最大の教訓は、内陸型地震の恐ろしさです。

これまで日本では、海溝型地震(プレート境界型地震)が最も注目されてきましたが、岩手・宮城内陸地震は内陸部の活断層で発生した地震でした。

震源が浅かったため、非常に強い揺れが広範囲に及び、大きな被害を引き起こしました。このことは、内陸型地震のリスクに対する認識を高め、活断層の存在やその影響を無視しないことの重要性を教えました。

内陸部の活断層の調査をさらに進め、その周辺地域での防災対策を強化することが求められました。特に、都市部や人口密集地域では、活断層近くの建物やインフラの耐震性を向上させることが重要です。

2. 土砂災害のリスク管理

震源地周辺の山岳地帯では、地震後に大規模な土砂崩れや山崩れが発生しました。これにより、温泉宿などが土砂に埋まり、二次災害が発生する危険性が高まりました。このことから、土砂災害のリスクを十分に考慮した防災対策が必要であることが明確になりました。

地震後の土砂災害の危険性を早期に特定し、土砂ダムや土砂崩れによる二次災害のリスクを予測する体制を整えることが重要です。また、山間部や土砂災害が発生しやすい地域の避難経路を確保し、住民に対する土砂災害の避難訓練を定期的に実施することが求められます。

3. 建物の耐震強化

この地震では、震度6強を記録した地域で多くの建物が倒壊したり、損壊したりしました。震源が浅く、揺れが強かったため、建物の耐震性が不足していると甚大な被害をもたらすことが改めて明らかになりました。特に古い建物や耐震基準が不十分な建物は、被害が大きくなる傾向があります。

建物の耐震診断と耐震補強を進めることが必要です。また、特に高齢者や障害者など、避難が困難な人々が多い地域では、バリアフリー対応の避難施設や安全対策の強化も重要な課題です。

4. 地域の防災力強化

地震発生後、孤立した地域が発生し、救援活動が遅れるという事態が見られました。このことから、地域ごとの自助・共助・公助の協力体制がいかに重要であるかを認識しました。特に、交通網が途絶した場合には、地域の住民同士で助け合う体制が必要です。

地域住民の防災意識を高め、地域単位での避難訓練を定期的に実施することが求められます。また、災害時に迅速に情報が伝わるよう、情報伝達手段の確保や、緊急時の連絡体制を整えることが重要です。

5. 迅速な避難と救援活動

地震後、土砂災害のリスクや道路の損壊による孤立を防ぐために、避難所の開設や救援物資の配布が重要です。しかし、避難所の設営や救援活動には迅速な対応が求められます。

避難所の迅速な開設や、必要な物資の供給ルートを確保するために、地域ごとに準備計画を立て、緊急時にすぐに動ける体制を整えることが不可欠です。また、災害時の初動対応訓練を各自治体で行い、実際の状況に即した対応ができるようにしておくことが求められます。

6. 地震後の迅速な情報収集と分析

地震発生後、情報が迅速に集まり、分析されることが非常に重要です。この地震でも、孤立地域が発生し、被害の全貌がすぐには把握できませんでした。これにより、初期対応が遅れるという問題が生じました。

災害情報の収集体制を強化し、最新の技術を活用して被害情報を迅速に集め、解析する体制を整えることが求められます。また、避難所や支援センターの設置後も、被災者への支援が円滑に行えるように、情報共有の仕組みを強化することが大切です。

岩手・宮城内陸地震から学んだ教訓は、内陸型地震や土砂災害に対する備えを強化し、地域全体での防災対策を進める重要性を再確認することでした。これらの教訓に基づき、建物の耐震強化、土砂災害への対応、迅速な避難・救援体制の構築が求められます。また、地域ごとの協力体制や住民の防災意識の向上が、将来の災害に対する大きな力となることが改めて認識されました。

ー震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

ー地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリをご紹介

岩手・宮城内陸地震における安否確認サービスと見守りサービスの重要性

地震発生後の混乱した状況の中で特に高まった要素です。震災後にどれだけ迅速かつ効率的に安否を確認し、必要な支援を届けるかは、被災者の命を守るために極めて重要な要素となります。

1. 安否確認サービスの重要性

岩手・宮城内陸地震が発生した際、多くの地域で交通網が寸断され、道路や橋が崩れたり、電話回線が混雑したりするなど、コミュニケーションの手段が制限されました。このような状況では、家族や友人、地域住民が互いの安否を確認することが非常に困難になります。特に、物理的な距離が離れている場合や、直接の接触が難しい場合には、安否確認サービスが重要な役割を果たします。

迅速な情報共有:安否確認サービスを利用することで、被災地の住民の状態をリアルタイムで把握することができ、家族や友人が無事であることを知ることができます。これにより、心の平穏が保たれ、心理的な負担を軽減できます。

救援活動の指針:安否確認サービスを通じて、どの地域で支援が急務であるか、どの家族が被災しているかが明確になり、救援活動の優先順位をつけるための重要な情報源となります。

情報伝達の簡素化:混乱した状況下でも、安否確認のための特定のシステムを用いることで、膨大な数の電話やメッセージを管理する手間が省け、効率的に情報を集約することが可能になります。

2. 見守りサービスの重要性

一方、見守りサービスは、特に高齢者や障害を持つ人々が多く暮らす地域において、その重要性が増します。見守りサービスは、被災後に家族や地域社会が支援できない場合に、遠隔で定期的に安否を確認するための仕組みです。このサービスは、特に交通が遮断されたり、孤立したりした場合に、非常に重要な役割を果たします。

高齢者や弱者の支援:

高齢者や一人暮らしの人々は、災害時に特に脆弱です。見守りサービスを活用することで、こうした人々が避難所に行けていない、または支援が必要な状況であることを早期に発見し、救援を送ることができます。情報の一元化と迅速な対応:

見守りサービスは、個々の状況に応じて異常の兆候(例えば、定期的な確認ができなかった場合や長期間連絡が取れなかった場合)を見逃さないようにし、その情報を迅速に家族や自治体、救援団体に伝えることができます。これにより、孤立や負傷を早期に発見し、対応することができます。心理的支援:

災害時には、孤独や不安を感じる人が多く、見守りサービスは、物理的な支援だけでなく心理的な安心感を与える役割も果たします。定期的に連絡があることで、被災者は自分が支えられていると感じ、精神的な安定を得やすくなります。

3. 震災時における安否確認サービスと見守りサービスの連携

岩手・宮城内陸地震では、安否確認サービスと見守りサービスが連携することの重要性が浮き彫りになりました。これらは、単独ではなく、相互に補完し合う形で被災者の支援に繋がるものです。

例えば、安否確認サービスが地域全体で導入され、住民の無事が確認できた場合、その後の見守りサービスによって、個別の支援が必要な住民(例えば高齢者、一人暮らしの方、障害を持つ方など)にピンポイントで対応することができます。見守りサービスが安否確認に基づき、家族や支援者と連携しながら、避難所への案内や物資提供などを行うことが可能になります。

4. 防災対策としての安否確認・見守りサービス

安否確認サービスや見守りサービスを効果的に活用するためには、事前の備えが不可欠です。例えば、災害時にすぐに利用できる安否確認アプリや、地域ごとに特化した見守りプログラムの整備が求められます。加えて、これらのサービスは、災害発生前から利用者に対して登録や使い方の周知を行い、災害時にスムーズに利用できる体制を整えておくことが大切です。

また、安否確認や見守りサービスは、行政と民間の連携によってより効果を発揮します。例えば、自治体が提供する安否確認システムに、地域のボランティア団体やNPOが協力し、被災者の生活支援を行うことができます。

岩手・宮城内陸地震は、安否確認サービスや見守りサービスの重要性を改めて認識させる災害でした。これらのサービスは、迅速な情報共有、迅速な支援活動、被災者の心理的安定に貢献し、災害時の初動対応を強化する重要な手段となります。防災対策において、安否確認や見守りサービスの充実は不可欠であり、事前の準備と訓練が災害時の効果的な対応につながります。

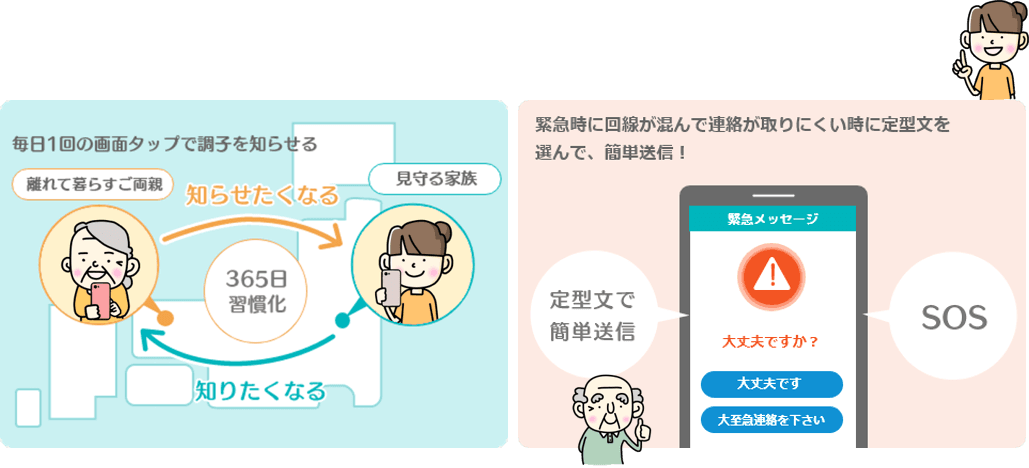

「毎日」知りたい家族のサイン。

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

またGPS機能付きだから、緊急時でも居場所がわかって安心です。

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

ボタンひとつで安心を伝える「ピースサイン」で毎日に安心をプラスしてください。

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

2024-08-22

地震はいつ起こるか予測が難しいため、事前の防災対策が不可欠です。地震発生時には安否確認の手段を確保し、家族や友人と事前に連絡方法を決めておくことが重要です。

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

2023-05-02

GPS機能で現在地を確認することができ、日々の利用も簡単、位置情報がわかるので安心です。GPS機能のご利用で追加料金なし。経済的負担も少なく毎日に安心をプラスすることができます。

関連タグ