東日本大震災で考える。今すぐ備えるべき防災対策と安否確認

2025-04-10「東日本大震災」とは

東日本大震災は2011年3月11日14時46分に発生した、日本観測史上最大の地震と、それに続く巨大な津波、およびそれに伴う深刻な被害の総称です。正式な名称は「東北地方太平洋沖地震」ですが、「東日本大震災」という呼び方が一般に広く使われています。

東日本大震災のマグニチュードは9.0(気象庁発表)、震源は三陸沖の太平洋(宮城県牡鹿半島の東南東約130km、深さ約24km)でした。日本の広い範囲が強く揺れ、特に東北地方から関東地方にかけて甚大な被害が出ました。

もっとも大きな特徴の一つが津波による被害です。地震発生後に発生した巨大津波は、高いところでは40メートルを超える波となって沿岸部を襲い、多くの町が壊滅しました。岩手県、宮城県、福島県など、太平洋沿岸地域で多くの家屋が流され、多数の死者・行方不明者が出ました。津波の速度と規模は想定を大きく超えており、避難の遅れや避難所の浸水などが深刻な被害を拡大させました。

地震による事故や被害の大きさ

福島第一原子力発電所では地震と津波の影響により重大な事故が発生しました。

放射性物質の放出、広範囲の避難指示、長期にわたる除染作業など、現在に至るまで社会的・環境的影響を及ぼしています。

東日本大震災の被害は、死者約15,900人、行方不明者約2,500人(警察庁まとめ)、避難者は一時は47万人を超え今もなお仮設住宅生活を余儀なくされている人も少なくありません。経済的な被害額は16兆円以上とも言われ、日本国内外に多大な影響を与えました。

東日本大震災は、日本社会にとって非常に大きな転機となりました。防災意識の高まり、エネルギー政策の見直し、地域コミュニティの再評価、そして「想定外」を前提とした危機管理の重要性が広く認識されるようになりました。さらに、災害報道、SNSの活用、ボランティア活動の広がりなど、社会の対応のあり方も変わることになります。

東日本大震災は、単なる自然災害ではなく、複合災害(地震・津波・原発事故)であり、現代日本が直面した最も深刻な災害の一つとして、今後の災害対策や地域社会の在り方を考えるうえでの重要な教訓となっています。

この記事では東日本大震災を振り返りながら、これからの防災対策について考えていきたいと思います。

「東日本大震災」の詳細と特徴をまとめます。

ートカラ列島近海の群発地震――いざという時の“見守り”という備え

ー過去の大地震と未来のリスクを徹底解説|今すぐ備えるべき防災ガイドと安否確認の重要性

東日本大震災の状況と特徴

東日本大震災は「地震」「津波」「原発事故」という三つの異なる災害が複合的に発生した未曾有の複合災害であり、日本の防災の歴史上、極めて重大な転換点となった出来事です。

その状況と主な特徴を、時系列と内容を交えて詳しく解説します。

1. 地震発生の状況

2011年3月11日(金)14時46分18秒、三陸沖の太平洋プレートと北米プレートの境界で、マグニチュード9.0の超巨大地震が発生しました。これは日本周辺で観測された地震としては史上最大規模です。

震源の深さは約24kmと比較的浅く、広範囲で強い揺れが観測されました。最大震度は宮城県栗原市などで震度7、東北から関東地方まで激しい揺れが続き、東京でも電車が止まり、高層ビルが長時間揺れるなど、都市機能にも大きな影響が出ました。

2. 津波災害の特徴

この地震の最大の特徴は、地震発生から数十分後に東北沿岸を襲った大津波です。津波の高さは、岩手県大槌町で最大40.5メートル、浸水域は海岸から最長5km以上内陸に及びました。

堤防を越えた津波は住宅街、農地、道路、鉄道を次々に飲み込み、沿岸の街を一瞬で壊滅させました。津波による死者・行方不明者は全体の被害の大半を占め、逃げ遅れた高齢者や病院の入院患者、避難誘導の途中で被災した人々が多く含まれていました。

3. 福島第一原子力発電所事故

福島県にある東京電力・福島第一原子力発電所では、津波によって非常用電源がすべて停止し、原子炉の冷却機能が喪失しました。その結果、原子炉建屋が水素爆発を起こし、大量の放射性物質が大気中に放出されました。

この事故により、周辺地域には20km圏内の避難指示が出され、十数万人が緊急避難しました。また、原発周辺では今もなお帰還困難区域が存在し、長期にわたる除染・監視が続いています。農作物や水産物への風評被害、国際的な信頼の失墜など、社会的影響も極めて大きいものでした。

4. 被害の規模と影響

- 死者:約15,899人(警察庁、2024年時点)

- 行方不明者:約2,523人

- 建物全壊:約12万棟以上

- 避難者数(最大時):約47万人以上

- 経済的損失:約16.9兆円(内閣府推計)

また、人的被害だけでなく、ライフライン(電気・水道・通信など)の断絶、道路や鉄道の寸断、企業活動の停止、観光や農漁業への打撃など、日本社会のあらゆる分野に波及的な影響を与えました。

5. 社会的・文化的な特徴

- 災害ボランティアの拡大:全国から多くの支援が寄せられ、ボランティア活動の機運が一気に高まりました。

- SNSと情報共有:TwitterなどのSNSが初めて本格的に災害時の情報インフラとして機能した事例であり、被災者と外部の人々を結ぶツールとなりました。

- 「想定外」への反省:それまでの防災計画が「過去のデータ」に依存していたことが浮き彫りになり、「最悪を前提に備える」考え方が広まりました。

東日本大震災は自然災害であると同時に、人間の社会構造や防災体制そのものに問いを投げかけた災害とも言えます。

地震・津波・原子力という三つの異なる性質を持つ災害が同時に発生したことで、日本の災害対応の限界や課題が明らかになり、未来に向けて何を準備すべきかを考える契機になりました。

福島第一原子力発電所事故の詳細と現状

福島第一原子力発電所事故は、東日本大震災の津波によって引き起こされた、世界でも最も深刻な原子力災害の一つです。

2007年の福島第一原子力発電所

その詳細な経緯と、現在(2025年時点)の状況について、順を追って説明します。

■ 福島第一原子力発電所事故の詳細(発生から数日間の流れ)

● 発端:地震と津波による全電源喪失

2011年3月11日14時46分に東北地方太平洋沖地震が発生。福島第一原発では、自動的に原子炉が緊急停止しましたが、その後に発生した最大15メートル超の津波が非常用電源設備を襲い「全電源喪失」という深刻な事態を招きました。

この「全電源喪失」によって、原子炉の冷却システムが機能しなくなり、内部の圧力と温度が上昇、核燃料が高温になり、メルトダウン(炉心溶融)が発生しました。

● 水素爆発と放射性物質の放出

3月12日から15日にかけて、1号機・3号機・4号機で水素爆発が相次いで発生。これは、原子炉格納容器の内部で発生した水素ガスが建屋に漏れ、それに引火して起きたものです。爆発により建屋が破壊され、大量の放射性物質が大気中に放出されました。

特にヨウ素131、セシウム137などの放射性核種が拡散し、福島県を中心に東北・関東の広範囲で放射線量の上昇が確認されました。

● 避難と緊急対応

政府は、福島第一原発から半径20km以内の住民に避難指示を出し、さらに30km圏内にも屋内退避などの指示が出されました。原発周辺の住民約16万人以上が避難を余儀なくされ、現在に至るまで戻れない地域もあります。

また、原発事故は国際原子力事象評価尺度(INES)で最も深刻な「レベル7」に分類され、これはチェルノブイリ原発事故と同等の評価です。

■ 福島第一原子力発電所現在の状況(2025年時点)

● 廃炉作業の進行状況

福島第一原発はすべて廃炉が決定しており、東京電力と国は約30〜40年かけて廃炉を目指す長期計画を進めています。

現在までに、

- 原子炉建屋内のがれき撤去

- 使用済み燃料プールからの燃料取り出し(1号機を除く)

- 放射性物質を含む水の浄化処理(ALPS処理)

などが段階的に進められてきました。

ただし、最も困難なのが「デブリ(溶け落ちた燃料)」の取り出しです。炉内は高線量のためロボットによる調査と遠隔作業が中心であり、作業の進展は非常に慎重かつ緩やかです。現在も試験的な取り出しの段階にあります。

● 処理水の海洋放出

原発敷地内では、汚染された冷却水を浄化して貯めていたタンクが限界に近づいたため、2023年からは、放射性物質(トリチウム)を基準以下まで薄めた処理水の段階的な海洋放出が始まりました。IAEA(国際原子力機関)の監視のもと、安全性は国際基準に適合しているとされていますが、地元漁業関係者や周辺諸国の一部からは依然として反発や懸念の声があります。

● 避難指示と住民の帰還

2025年現在でも、福島第一原発の帰還困難区域はなお存在し、原発から10km圏内を中心に、立ち入りが制限されている地域があります。

一部地域では除染やインフラ整備により避難指示が解除され、帰還が進んでいる場所もありますが、高齢化や生活再建の困難さから、元の人口の2〜3割しか戻っていない地域も多いのが現状です。

● 放射線の健康影響

これまでの国・国際機関の調査では、急性の放射線障害による死者はゼロとされていますが、事故後の避難ストレスや生活環境の変化により、関連死(災害関連死)として認定された人は2,000人以上にのぼっています。

また、甲状腺がんなどの健康影響については、福島県による長期の健康調査が続けられており、慎重なデータ収集と分析が継続されています。

福島第一原発事故は、日本の原子力政策、災害対策、リスク管理、そして地域社会の在り方に根本的な見直しを迫った災害です。事故から14年が経過した今も、廃炉、帰還、風評被害、健康調査、国際的信頼回復など、多くの課題が残されています。

それは単に過去の災害ではなく、「今も続いている問題」であり、未来の災害にどう備えるべきかを問い続ける象徴的な出来事といえます。

‣‣‣東京電力ホールディングスHP「福島第一原子力発電所事故の経過と教訓」

東日本大震災の教訓と防災対策

東日本大震災から得られた教訓と、それを踏まえた防災対策は、単なる「復旧」や「再建」にとどまらず、これまでの防災の常識を根本から見直す大きな契機となりました。

この大災害が私たちに突きつけた現実と、それにどう応えるかという姿勢は、今後の地震・津波・原発事故など、あらゆるリスクへの備えに大きな影響を与えています。

教訓と対策、今後の課題についてお話しします。

【教訓①】「想定外」は言い訳にならない

東日本大震災の津波は、当時のハザードマップや堤防設計の「想定」を大きく超えるものでした。各自治体や企業の多くが、「まさかここまでは来ないだろう」と考えていたことが、結果的に被害の拡大を招きました。

対策:

「最大クラスの災害を前提とした防災計画」が強く求められるようになりました。たとえば、南海トラフ地震の被害想定は、かつての10倍以上に見直され、防潮堤や避難ルートの見直しも進められています。また、原子力発電所では「全電源喪失」などの最悪事態を想定した規制が強化されました。

【教訓②】物理的な備えだけでは守れない

高さ10mを超える堤防があった地域でも津波被害を受けたことから、物理的な対策だけでは限界があることが明らかになりました。

対策:

防潮堤の再整備と並行して、住民への「意識対策」=避難教育、情報伝達、意識啓発の強化が進められています。学校や企業での防災訓練、防災教育、津波避難ビルの整備、スマホの緊急速報アプリの活用などがそれにあたります。

【教訓③】「逃げる」ことが最大の命綱

津波による死亡者の多くが、避難の遅れや「自宅で様子を見ていた」ことによるものでした。また、避難を呼びかける側の公務員や教員などが自ら命を落とすケースも少なくありませんでした。

対策:

「とにかく高台へ、すぐに避難する」というシンプルで実践的な判断が重視されるようになりました。避難スイッチを早く入れるために、リアルタイム津波予測システムや緊急地震速報の制度も改良され、また、避難指示・警戒レベルの表現も明確に変更されています(レベル5は「命を守る行動」など)。

【教訓④】原子力リスクは災害と結びつく

地震や津波といった自然災害と、原子力発電という人為的リスクが結びつくことで、被害が予測不能な規模に広がることが明らかになりました。

対策:

原発の新規制基準が制定され、各施設では非常用電源の強化、高台への重要設備の移設、放射線防護設備の整備などが義務づけられました。また、原発周辺では「避難計画」や「安定ヨウ素剤の配布体制」など、住民の命を守る準備も強化されています。

【教訓⑤】災害は社会的弱者を直撃する

高齢者、障害のある人、外国人、母子家庭など、災害時に支援が必要な人々が十分な避難や生活支援を受けられず、亡くなったり、避難先での体調悪化などで命を落としたりしました。

対策:

避難所のバリアフリー化、要配慮者リストの整備、福祉避難所の確保、通訳対応、ペット同行避難の導入など、多様なニーズに対応できる防災体制が求められています。また、地域の見守り体制を強化し、日常的に挨拶を交わすなど地域や隣人と積極的に関わりを持つことも重要です。

【教訓⑥】情報の混乱が命を左右する

震災直後、テレビやラジオだけでは得られない情報が多く、人々はSNSや口コミに頼る場面も目立ちました。一方で、誤情報・デマも拡散し、混乱を助長する面もありました。

対策:

防災情報を正確に、迅速に、かつ多言語や視覚的にも伝える仕組みの整備が進められています。また、災害時に使えるアプリや防災ラジオの普及、「自分で情報を選ぶ力(情報リテラシー)」の教育も重要視されるようになりました。

個人ができる備え

国や自治体の防災力がいかに強化されても、最終的に命を守るのは「その場にいる一人ひとりの判断と行動」です。東日本大震災の教訓を忘れずに、日ごろから以下のような備えを意識しておくことが大切です。

- 自宅や職場、学校周辺のハザードマップの確認

- 非常持ち出し袋や飲料水・非常食の備蓄

- 家族との連絡方法や集合場所の共有

- 年に一度は防災訓練や避難経路の見直し

- 高齢者や子どもと一緒に地域の防災活動に参加

東日本大震災は単なる過去の災害ではなく「次に備えるための最大の教材」として、私たちの意識と行動を問い続けています。そしてその教訓は、南海トラフ地震や首都直下地震など、これから想定される大災害にも直結しています。

未来を守るのは、私たち一人ひとりの備えと覚悟です。

ー震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

ー地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリをご紹介

東日本大震災における安否確認サービスと見守りサービスの重要性

東日本大震災において、安否確認サービスや見守りサービスの重要性は多くの人の命や安心に直結する課題として浮き彫りになりました。

震災当時、電話もメールも通じにくくなり、多くの人が「大切な人の無事を知ることができない」という深い不安に直面しました。この経験を通じて、災害時における確実な安否確認手段の確保と、日常からの見守りの仕組み作りの重要性が強く認識されるようになりました。

その背景と具体的な役割、現在の取り組みまでを詳しくお話しします。

■ 東日本大震災当時の状況

2011年3月11日、東日本を襲った大地震と津波により、電話回線は輻輳(ふくそう)状態に陥り、携帯電話や固定電話での連絡が極めて困難となりました。被災地外にいる家族や友人が、被災地の人の無事を知ろうと連絡を試みるも、数日間つながらない状態が続くというケースが多数発生しました。

津波によって住居や避難所の情報が混乱し、避難したのに安否不明とされる人も多くいました。情報の断絶は、被災者だけでなく、その家族や周囲の人々にも深刻な精神的ストレスを与えたのです。

■ 安否確認サービスの役割と必要性

震災直後から提供が開始されたのが、「災害用伝言ダイヤル(171)」や「災害用伝言板(web171)」などの安否確認サービスです。これは、災害時に音声または文字で自分の無事や居場所を登録・閲覧できる仕組みです。

しかし、東日本大震災ではこれらのサービスを「事前に知らなかった」「使い方がわからなかった」という人も多く、普及率や利用率には課題が残りました。

このことからわかったのは、「備えとしての安否確認ツール」だけでは不十分であり、日常から家族や職場単位での共有・訓練が必要だということです。

■ 見守りサービスの意義

東日本大震災の後、高齢者の一人暮らしや障がいのある人の孤立が社会課題として強く浮かび上がりました。避難が遅れたり、避難所での生活が困難だったりする中で、日頃からの見守り体制がいかに重要かが実感されたのです。

たとえば、自治体や民間による「高齢者の見守り支援」「緊急通報装置の配備」「GPS付きの見守り端末」などの整備が進み始めました。特に在宅医療・福祉と連携するサービスや、IoTを活用したスマート見守りシステムの開発は、震災後の新しい方向性として発展しています。

■ 現在の動きと課題

2020年代に入ってからは、スマートフォンの普及やクラウドサービスの進化により、安否確認と見守りの融合的なサービスが登場しています。

たとえば、

- 職場単位で導入する安否確認アプリ

- 家族で使える見守りアプリ

- 災害時に自動で位置情報やメッセージを送信する災害通知アプリ

などがその代表です。しかし、こうしたツールの導入には、

- 高齢者が使いこなせるか

- 個人情報やプライバシーの保護

- 日常的に負担なく使える設計

といった課題も存在します。東日本大震災の経験が語っているのは、「非常時だけでなく、ふだんからどのように支え合うか」といった毎日の生活の中での防災意識ではないでしょうか。

■ 安否確認と見守りは「日常の防災」

東日本大震災は私たちに「連絡がつかないことの恐怖」を強く印象づけました。その中で、安否確認サービスは命を守るための「情報のライフライン」であり、見守りサービスは災害時だけでなく平時からの安心を支える「絆のインフラ」だといえます。

災害はいつ起きるかわかりません。だからこそ、「いざという時」に頼るのではなく、日常の中でこれらの仕組みを“生活に組み込んでおく”ことが、本当の防災につながるのです。自分自身や、大切な人を守るためにも、今から備えていくことが重要です。

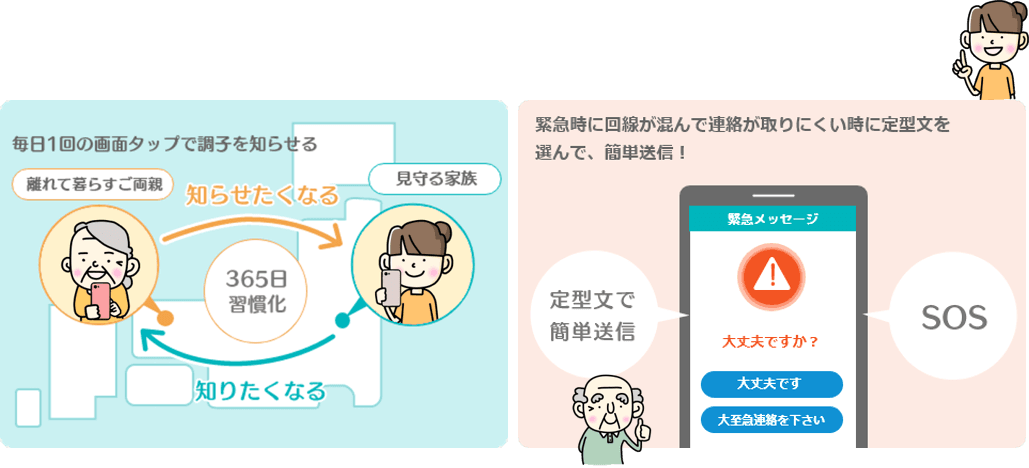

「毎日」知りたい家族のサイン。

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

またGPS機能付きだから、緊急時でも居場所がわかって安心です。

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

ボタンひとつで安心を伝える「ピースサイン」で毎日に安心をプラスしてください。

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

2024-08-22

地震はいつ起こるか予測が難しいため、事前の防災対策が不可欠です。地震発生時には安否確認の手段を確保し、家族や友人と事前に連絡方法を決めておくことが重要です。

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

2023-05-02

GPS機能で現在地を確認することができ、日々の利用も簡単、位置情報がわかるので安心です。GPS機能のご利用で追加料金なし。経済的負担も少なく毎日に安心をプラスすることができます。

関連タグ