熊本地震で考える。今すぐ備えるべき防災対策と安否確認

2025-04-15「熊本地震」とは

平成28年(2016年)熊本地震とは、2016年4月に熊本県と大分県を中心に発生した一連の大規模な地震災害です。特徴的なのは、わずか2日間のうちに震度7の地震が2回も発生したこと、そして前震と本震の区別が明確になっている点です。

この記事では熊本地震を振り返りながら、これからの防災対策について考えていきたいと思います。

「熊本地震」の詳細と特徴をまとめます。

熊本地震の特徴「前震」と「本震」

まず、4月14日21時26分に熊本県益城町(ましきまち)で震度7を観測する地震が発生しました。

これは後に「前震」とされ、マグニチュードは6.5(気象庁発表)でした。この段階でもすでに多数の家屋倒壊や死傷者が出ており、大きな被害が出ていました。しかし、その約28時間後の4月16日1時25分に、さらに大規模な地震が発生します。これが「本震」とされ、マグニチュードは7.3、震度7を再び益城町と西原村で観測しました。

この本震によって、被害は一層深刻化します。

建物の倒壊や土砂崩れ、道路・鉄道の寸断が各地で相次ぎ、熊本城の石垣や櫓も大きく崩壊。断水や停電も長期間にわたって続きました。また、南阿蘇村では阿蘇大橋が崩落し、通行中の車両が巻き込まれて死亡事故が発生するなど、インフラへの被害も極めて深刻でした。

気象庁の見解では、この地震は「布田川断層帯」および「日奈久断層帯」の活動によるもので、内陸直下型地震に分類されます。震源が浅かったこともあり、局所的に非常に強い揺れが発生しました。また、地震活動はその後も長期間続き、余震は数千回に及びました。

この熊本地震の影響で、避難者は一時的に最大18万人を超え、車中泊によるエコノミークラス症候群で命を落とすケースも報告されました。また、行政・自治体による避難所運営の課題や情報伝達の不備、防災意識の再確認など、多くの教訓を残す災害となりました。

この地震をきっかけに、南海トラフ地震や首都直下地震といった将来起こりうる大地震への備えについて、社会全体の関心も一気に高まりました。

熊本地震による事故や被害の大きさ

熊本地震による被害や事故は、平成以降の日本国内で発生した地震の中でも極めて深刻なものでした。地震は二度の震度7(前震と本震)に加えて、数千回に及ぶ余震が続き、人命、建物、インフラ、経済、そして地域社会に多大な影響を与えています。

■ 人的被害

まず人的被害についてですが、直接の地震による死者は50人を超え、そのほか避難生活中の疲労や持病の悪化、車中泊によるエコノミークラス症候群など、いわゆる「関連死」も含めると、200人を超える死者が確認されています。負傷者は2,000人以上にのぼり、多くが倒壊した建物の下敷きになったり、避難中の事故に巻き込まれたりしました。

■ 住宅や建物の被害

住宅や建物の被害も甚大で、熊本県を中心に全壊・半壊した家屋は合わせて20万棟以上に達しました。

特に熊本市、益城町、西原村などでは、古い木造住宅を中心に広範囲で倒壊が発生し、多くの住民が住まいを失いました。

また、熊本城では石垣が大規模に崩れ、重要文化財の櫓(やぐら)なども倒壊しました。これにより、文化的・歴史的損失も非常に大きなものとなりました。

■ インフラ被害

さらに、インフラへの被害も深刻でした。阿蘇地域では阿蘇大橋が完全に崩落し、通行中の車が転落して死亡事故が発生。また、国道や県道、鉄道なども多数の箇所で寸断され、地域の交通が一時的に完全に麻痺しました。電気、ガス、水道などのライフラインも長期間にわたり停止し、被災者の生活は著しく困難になりました。

避難所には一時的に18万人以上が身を寄せ、学校や体育館、公民館などが使用されましたが、収容力の限界や物資の不足、プライバシーの欠如、衛生環境の悪化など、多くの課題が浮き彫りとなりました。特に高齢者や障害のある人たちは避難生活中に体調を崩しやすく、医療支援の重要性が改めて認識されました。

■ 経済的損失

また、経済的損失も膨大で、政府の試算によると、熊本地震による被害総額は約4兆円にのぼるとされています。工場や商業施設の損壊、物流の停滞、観光客の激減など、地域経済にも深刻な影響を与えました。特に自動車産業や食品関連産業は、工場の稼働停止によって全国レベルの経済活動にも影響を及ぼしました。

このように、熊本地震は自然災害としての破壊力だけでなく、その後の生活、医療、経済、文化にまで及ぶ多層的な被害をもたらした点で、平成期の災害史に深く刻まれる出来事となりました。防災体制や地域コミュニティの再構築において、多くの教訓が今も生かされています。

熊本地震の状況と特徴

熊本地震の状況と特徴は、これまでの日本の地震災害とは異なる複雑さと衝撃的な展開を含んでおり、防災や減災のあり方に大きな影響を与えました。

熊本地震の状況と主な特徴を、時系列と内容を交えて詳しく解説します。

「前震・本震型」の地震

2016年4月14日21時26分、熊本県益城町で震度7を記録する地震が発生し、この段階では多くの人々が「本震が終わった」と認識していました。

ところがその約28時間後の4月16日1時25分に、より規模の大きいマグニチュード7.3の地震が起き、再び震度7を記録。これが「本震」と位置づけられ、前日の地震は「前震」と修正されました。

これは日本の観測史上初めて「震度7が2度連続で観測された地震」であり、多くの人にとって「想定外」の展開となりました。

内陸型の活断層地震

震源は「布田川断層帯」と「日奈久断層帯」の活動によるもので、プレート境界型のような広範囲の津波被害はなかったものの、震源が浅く、直下型だったため、局地的に極めて強い揺れが発生しました。特に益城町や西原村では、住宅や公共施設が次々に倒壊しました。

これは震源断層が住宅地の直下を走っていたことと、地盤の弱さが重なったことによるものです。

余震活動の多さと長さ

気象庁の観測では、発生から1週間で震度1以上の余震は600回以上にのぼり、1か月で1000回を超えました。被災者は「いつまた大きな地震がくるか分からない」という恐怖と不安の中で長期間過ごすことを強いられ、精神的な疲労も深刻化しました。

断水、停電、交通遮断などのライフライン被害

地震による被害は物理的な破壊だけにとどまりませんでした。

断水、停電、交通遮断などのライフライン被害が広範囲に及び、特に南阿蘇村では阿蘇大橋が崩落、住民の孤立が生じました。こうした状況下で、車中泊を余儀なくされた避難者が多く、エコノミークラス症候群で亡くなるケースも発生しました。

地盤災害(地すべり、土砂崩れ)が多発

地震の揺れに加えて地盤災害(地すべり、土砂崩れ)も多数発生し、山間部の集落では救援活動が難航しました。これは大雨の影響ではなく、地震そのものによる地盤の崩壊が大きな要因となっています。

地震後の行政対応と情報伝達の課題

熊本地震のもう一つの重要な特徴は、地震後の行政対応と情報伝達の課題が浮き彫りになった点です。前震後に避難した人が一度自宅に戻り、本震で被害に遭うというケースもありました。これは「前震と本震の判別が困難であること」と「適切な避難継続の呼びかけが不十分だったこと」が背景にあります。

このように、熊本地震は

「前震・本震の連続発生」

「震度7の複数回観測」

「余震の多発と長期化」

「社会基盤の壊滅的損壊」

といった特徴を持ち、被害の広がり方や避難の難しさ、心理的影響の大きさにおいて、過去の地震とは一線を画するものでした。

これらの状況と特徴は、今後の南海トラフ地震や首都直下地震の備えにおいても非常に重要な教訓となっています。

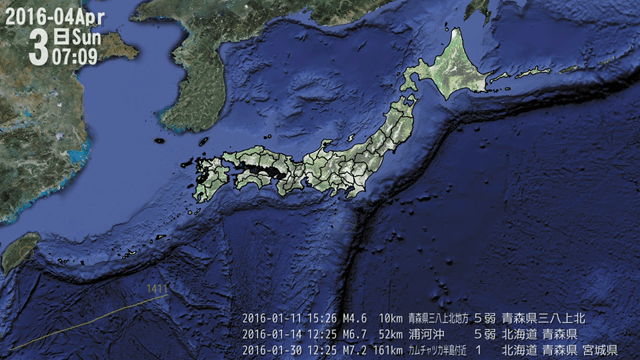

『日本の地震 Japan Earthquakes 2017-01-01』

※動画に飛びます

熊本地震の教訓と防災対策

熊本地震から得られた教訓と、そこから導き出された防災対策は、今後の日本各地で想定される大地震に備えるうえで極めて重要な指針となっています。特に「前震と本震の連続発生」「避難生活の長期化」「住宅の倒壊と関連死の多発」「情報の錯綜と伝達の困難さ」など、多くの課題が浮き彫りになりました。

それらの教訓とそれに対応する防災対策を詳しく説明します。

教訓一:最初の揺れが本震とは限らない

という事実です。熊本地震では、4月14日の震度7が「本震」だと広く受け止められましたが、翌16日により大きな本震が発生しました。

この経験から、「最初の大きな揺れのあとも、さらに大きな地震がくる可能性がある」という前提で行動する重要性が明確になりました。したがって、防災対策としては、前震後の避難を一時的なものにせず、警戒を継続し、しばらくは安全な場所に留まる意識が求められます。

教訓二:建物の耐震性の重要性

熊本地震では、1981年の耐震基準改正以前に建てられた多くの木造住宅が倒壊しました。一方で、新耐震基準に基づいた住宅の多くは倒壊を免れており、建物の強度が生死を分ける結果となりました。このことから、既存住宅の耐震診断と耐震補強の推進、さらに新築時には最新の耐震基準を厳格に守ることが、防災の根本的な対策であると認識されました。

教訓三:避難生活と関連死の防止

関連死の防止も大きな教訓です。

車中泊によるエコノミークラス症候群で亡くなった方が多く報告され、避難所の運営体制や物資供給、生活環境の改善が急務であることが明らかになりました。

この教訓から、避難所のスペース確保、簡易ベッドや仕切りの準備、トイレや水の整備、要配慮者への対応計画の充実が全国で見直されました。さらに、在宅避難者への支援体制の整備も進められています。

教訓四:情報伝達の混乱と信頼性の確保

この課題も浮き彫りになりました。

熊本地震ではSNSやテレビ、自治体からの情報が錯綜し、正確な避難情報や物資の配布情報が行き渡らない場面が多く見られました。そのため、複数の情報源を活用しつつ、信頼性の高い公式情報を確認する習慣や、自分自身で情報を取捌く「情報リテラシー」が防災教育の中でも重要視されるようになっています。

また、災害時に頼れる近隣のネットワーク作りや、地域単位での共助体制の再構築も求められています。

教訓五:企業や自治体の業務継続計画(BCP)の重要性

個人だけでなく法人にとっても大きな課題が浮き彫りとなりました。

インフラや物流がストップし、地元の経済活動や医療・行政機能が混乱した中で、どのように最低限の業務を継続するかが問われました。そのため、災害に備えた業務継続マニュアルや代替手段の確保(バックアップ電源、遠隔地への分散)などの対策も各分野で見直されるようになっています。

熊本地震は、「災害は繰り返すもの」という前提のもと、住民一人ひとりが主体的に備え、正確な情報に基づいて行動すること、行政や社会インフラがそれを支える仕組みを整えること、その両輪が機能してこそ命と生活が守られるということを強く教えてくれました。

今後想定される南海トラフ地震や首都直下地震に備えるうえでも、熊本地震の教訓は決して過去の話ではなく、私たちの今と未来に直結する現実の指針です。

熊本地震における安否確認サービスと見守りサービスの重要性

熊本地震においては、「安否確認サービス」と「見守りサービス」の重要性が非常に明確になりました。地震発生直後の混乱のなかで家族や友人の無事を確認したいというニーズが爆発的に高まり、それに対してこれらのサービスが果たした役割は大きなものでした。また、その機能や課題を踏まえ、今後の災害時に向けた体制整備の必要性も広く認識されるようになりました。

まず、熊本地震直後には、電話やメールといった従来の連絡手段がパンク状態となり、多くの人が通信不能に陥りました。携帯電話は繋がりにくく、固定電話も地域によっては不通。こうした状況の中で注目されたのが、インターネットを利用した安否確認サービスです。

たとえば、NTTの「災害用伝言ダイヤル(171)」や「災害用伝言板」、また携帯キャリア各社の安否確認サービス、LINEやTwitterなどのSNS上での情報発信も、多くの人に活用されました。これらは、通話に比べて回線の負荷が少なく、文字で伝えることができるため、混乱の中でも比較的安定して情報のやり取りができる手段として機能しました。

さらに、企業や学校が導入していた安否確認システム(Web型の社員・生徒向け確認サービス)も有効でした。これにより、団体単位で迅速に安否状況を把握することが可能になり、支援や対応の優先順位を明確にできたという報告もあります。特に、事前にこうした仕組みを訓練の中で使い慣れていた団体では、発災直後の初動対応において混乱が少なかったとされています。

一方で、「見守りサービス」の意義も改めて注目されました。見守りサービスとは、主に高齢者や障害のある人、独居世帯など、支援を必要とする人々の安否や健康状態を、日常的に遠隔から確認する仕組みです。熊本地震の際、多くの高齢者が自宅や避難所で孤立し、適切な医療や支援が届かず、「関連死」とされる事例が相次ぎました。これは、誰がどこにいるのか、どんな支援が必要なのかを即座に把握できる体制が不十分だったことが背景にあります。

見守りサービスには、GPS付き端末や人感センサー、定期的な通信機能付き家電(冷蔵庫やポットなど)を活用したものがあり、普段から利用していれば、緊急時にもその記録が役立つ可能性があります。例えば、「何日も生活反応がない」「自宅にいるはずなのに位置情報が動かない」など、異常を早期に察知できれば、命を守る行動に繋げることができます。

【関連記事】

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

また、安否確認や見守りを一体化したシステム(たとえば自治体による地域見守りアプリや、IoTを活用した見守りネットワーク)も注目されています。これは、個人任せではなく、家族・地域・行政・民間が連携する「共助型」の体制づくりが鍵であることを、熊本地震は明確に教えてくれました。

熊本地震の教訓から、通信が不安定になることを前提とした複数の連絡手段の確保と、事前に登録・訓練された安否確認サービスの導入、災害弱者を平時から見守る体制の重要性、そして情報共有を地域やコミュニティで支え合う仕組みの構築が極めて重要だということが明らかになったのです。

これらのサービスは「いざというときだけ使えばよい」という考えではなく、平時から使い慣れておくことによって、災害時に真価を発揮するものです。熊本地震は、デジタルと人のつながりを組み合わせた防災のあり方を再考するきっかけとなった災害だったといえるでしょう。

■ 安否確認サービスの重要性

- 電話やメールが繋がらない状況が発生し、従来の連絡手段に限界があった。

- 災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板が多く利用された。

- SNS(LINE・Twitterなど)も安否確認手段として活用された。

- 企業や学校のWeb型安否確認システムは、団体単位での安否把握に有効だった。

- 事前に使い方を知っていた人、組織ほど混乱が少なかった。

■ 見守りサービスの重要性

- 高齢者や障がい者などの「災害弱者」が孤立するケースが相次いだ。

- 関連死(エコノミークラス症候群など)を防ぐには、早期の支援が必要だった。

- 見守り機器(GPS端末、人感センサー、通信機能付き家電など)が役立つ可能性がある。

- 異常の兆候」に早く気づくことで、命を守る行動が可能になる。

■ 教訓と今後の防災対策

- 「最初の揺れで終わり」と思わず、前震後も警戒を続ける意識が必要。

- 安否確認サービスや見守りサービスは、平時から使い慣れておくことが重要。

- 家族・地域・自治体・民間が連携する「共助」の仕組みが鍵。

- 一つの手段に頼らず、複数の方法で安否を確かめる体制を持つことが大切。

このように、熊本地震では「人と人をつなぐ仕組み」が命を守る基盤であることを痛感させられました。

【関連記事】

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

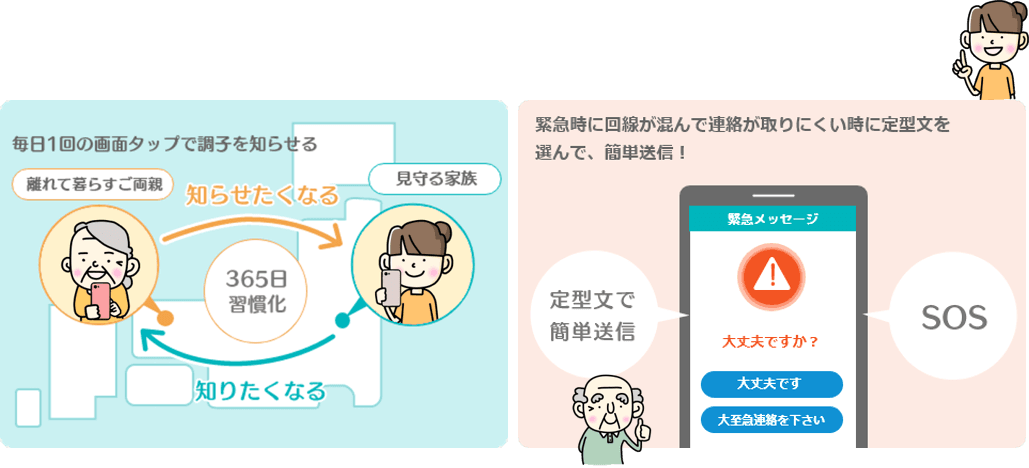

「毎日」知りたい家族のサイン。

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

またGPS機能付きだから、緊急時でも居場所がわかって安心です。

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

ボタンひとつで安心を伝える「ピースサイン」で毎日に安心をプラスしてください。

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

2024-08-22

地震はいつ起こるか予測が難しいため、事前の防災対策が不可欠です。地震発生時には安否確認の手段を確保し、家族や友人と事前に連絡方法を決めておくことが重要です。

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

2023-05-02

GPS機能で現在地を確認することができ、日々の利用も簡単、位置情報がわかるので安心です。GPS機能のご利用で追加料金なし。経済的負担も少なく毎日に安心をプラスすることができます。

関連タグ