北海道胆振東部地震で考える。今すぐ備えるべき防災対策と安否確認

2025-04-18「北海道胆振東部地震」とは

北海道胆振東部地震(ほっかいどういぶりとうぶじしん)は、2018年(平成30年)9月6日午前3時7分に発生した地震で、北海道胆振(いぶり)地方の東部を震源とする大規模な直下型地震です。震源の深さは約37km、マグニチュードは6.7(後に6.6に訂正)とされており、最大震度は震度7で、これは北海道で観測された震度としては初めての震度7でした。

震度7を記録したのは、厚真町(あつまちょう)で、この地域では山が大規模に崩れ、多数の土砂崩れが発生しました。特に農地や住宅地に土砂が流れ込み、多くの家屋が被害を受け、36人が亡くなりました。犠牲者の多くは土砂崩れによるものでした。

この記事では北海道胆振東部地震を振り返りながら、これからの防災対策について考えていきたいと思います。

「北海道胆振東部地震」の詳細と特徴をまとめます。

北海道胆振東部地震の特徴

北海道胆振東部地震の特徴は、他の大規模地震とは異なるいくつかの点に集約されます。

それぞれの特徴について具体的に説明します。

北海道胆振東部地震は直下型地震

まず第一に、この地震は直下型地震でありながら、震源の深さがやや深め(約37km)だったことが挙げられます。一般に直下型地震は震源が浅く、震源に近い地域に強烈な揺れをもたらしますが、本地震ではそれでも最大震度7という非常に強い揺れが記録されました。これは地質的な要因と、地震波の増幅が影響したと考えられています。

北海道胆振東部地震での大規模な土砂崩れ

第二に、厚真町周辺での大規模な土砂崩れが顕著な被害となりました。通常、直下型地震では建物の倒壊による被害が中心ですが、この地震では山肌が広範囲に崩落し、農地や民家を巻き込む形で多くの人命を奪いました。特に、表層が火山灰(いわゆる「軽石層」や「スコリア層」)に覆われていたことが、崩壊の誘因とされています。

地震による大規模な電力障害

第三に、全道停電(ブラックアウト)という、日本でも前例のない大規模な電力障害が発生したことが特徴的です。震源に近い苫東厚真火力発電所が停止したことで、電力の需給バランスが崩れ、道内すべての発電が一斉停止。これにより北海道全域の約295万戸で電気が止まり、病院、交通、通信、物流、食品流通など多くの分野で深刻な影響が生じました。 日本の観測史上初めての全道停電で、原因は苫東厚真発電所(火力発電)の緊急停止でした。交通機関も麻痺し、新千歳空港も閉鎖されました。

都市部の液状化現象

さらに、都市部での液状化現象も注目されました。 特に札幌市清田区では、宅地造成地で液状化が発生し、道路の隆起・沈下や住宅の傾きといった被害が多数報告され甚大な被害が及びました。水道やガスの供給にも影響が出て、ライフラインの復旧にはかなりの時間を要しました。 これは、地震が必ずしも「沿岸」や「津波被害」を伴わない内陸型でも都市機能に甚大なダメージを与えることを示した例です。

広い範囲での被災

そしてもう一つの特徴は、被災地域の広さと対応の難しさです。震源が北海道の中心に近く、札幌市を含む広い範囲で揺れを観測したため、避難所や支援の分散、通信の遮断なども重なって、初動対応に大きな困難を伴いました。

北海道胆振東部地震は「土砂災害型の直下型地震」「全道停電」「都市部の液状化」という、異なる種類の災害要素が同時に発生した非常に複雑かつ象徴的な災害であり、それが大きな教訓と反省点を残しました。

また北海道胆振東部地震は直下型地震でありながら広範囲にわたって大きな影響を及ぼしたこと、社会インフラの脆弱性(特に電力供給)をあらわにしたという点でも、日本の災害対応における重要な教訓となり、北海道胆振東部地震をきっかけに、家庭や自治体レベルでの防災意識の向上や、電力の分散化・再生可能エネルギーの導入、ブラックアウト対策などが改めて見直されるようになりました。

大規模崩落現場付近を通る付け替え道路

北海道胆振東部地震による事故や被害の大きさ

北海道胆振東部地震による事故や被害の大きさは、人的・物的・社会的な面で非常に深刻であり、日本の災害史においても特異なケースとして記録されています。

その主な被害内容について詳しく説明します。

まず人的被害としては、死者は44人(うち厚真町で36人)にのぼり、負傷者は600人以上となりました。死亡原因の大半は厚真町周辺での大規模な土砂崩れによる住宅の埋没や押し流しであり、これは地震そのものによる建物倒壊とはやや異なる災害の形態でした。深夜3時過ぎの発生だったため、多くの住民が就寝中で避難が困難だったことも犠牲者を増やす要因となりました。

住宅被害は甚大で、全壊・半壊・一部損壊を合わせて約2万5000棟以上に及びました。厚真町、安平町、むかわ町などが特に深刻な打撃を受け、家屋の倒壊や損壊による避難が相次ぎました。これにより、発災直後には4万人以上が避難生活を余儀なくされました。

さらにこの地震の大きな特徴である北海道全域の停電(ブラックアウト)は、約295万戸という前例のない規模でした。主力発電所である苫東厚真火力発電所が被災し停止したことで、需給バランスが崩壊し、連鎖的に他の発電所も停止。これにより病院の医療機器、冷蔵・冷凍設備、コンビニやスーパーの流通などが一時的に機能しなくなりました。停電は一部で2日以上続き、経済的損失も非常に大きいものでした。

北海道電力苫東厚真発電所

また、液状化現象による住宅の損壊やライフラインの破壊も深刻でした。札幌市清田区では、造成地の地盤が揺れに耐えきれず、道路の陥没や住宅の傾きが多数報告され、復旧に多くの時間と費用がかかりました。

交通機関への影響も甚大でした。地震直後に新千歳空港は全面閉鎖となり、滑走路やターミナルの損傷、照明の故障により、多くの国内外の便が欠航。鉄道や高速道路も軒並み停止し、特に物流の混乱によって食料・飲料水・ガソリンなどの供給が一時的にストップしました。被災地ではコンビニやスーパーの棚が空になる状況が続き、人々の生活に直接的な影響が及びました。

加えて、経済的被害も大きく、政府の推計では被害総額は3000億円以上にのぼったとされています。農業施設や牧場の倒壊、乳業・食品工場の生産停止など、北海道の基幹産業にも大きな打撃を与えました。

北海道胆振東部地震での主な被害データ

人的被害

・死者:44人(うち厚真町で36人)

・負傷者:約600人以上

・主な死因は土砂崩れによる住宅の埋没住宅被害

・全壊・半壊・一部損壊あわせて約25,000棟

・厚真町、安平町、むかわ町などで被害が集中

・避難者は最大で約4万人電力被害(ブラックアウト)

・北海道全域で約295万戸が停電

・苫東厚真火力発電所の停止が原因

・病院、店舗、物流などの機能が麻痺

・停電は一部で2日以上続く液状化現象

・札幌市清田区などで発生

・住宅の傾きや道路の陥没などの被害

・特に造成地で被害が大きかった交通・物流への影響

・新千歳空港が一時閉鎖、多数の便が欠航

・JRや高速道路も運休・通行止め

・食料・水・ガソリンの供給が滞る

・コンビニやスーパーの商品棚が空になる状況に経済的被害

・被害総額は約3,000億円以上と推計

・農業・酪農・食品工場など基幹産業も大きな打撃特徴的な点

・夜間(深夜3時)に発生し、多くの住民が就寝中だった

・建物の倒壊よりも、土砂崩れが主な死因という珍しいパターン

・地震に起因する複合災害(停電・土砂・液状化・物流混乱)が同時発生

北海道胆振東部地震は単なる地震災害にとどまらず、土砂崩れ、液状化、停電、交通混乱、物流の停滞といった複合的な災害要素が連鎖的に広がり、人命・インフラ・経済活動のすべてに深刻な影響を与えました。

そのため、災害対応の在り方や地域のエネルギーインフラの脆弱性、避難体制の見直しなど、多方面での再検討を迫る契機となったのです。

北海道胆振東部地震の状況と特徴

北海道胆振東部地震は、2018年9月6日の午前3時7分ごろ、北海道胆振地方中東部を震源として発生した内陸型(直下型)地震で、マグニチュードは6.7、最大震度は北海道厚真町で観測された震度7でした。これは北海道で観測史上初の震度7という非常に強い揺れであり、地震発生時刻が深夜で多くの人が就寝中だったこともあって、避難の遅れや混乱を招きました。

この地震で最も深刻だった被害の一つは、厚真町周辺で発生した大規模な土砂崩れです。火山灰が堆積した地層が揺れに耐えられずに崩れ、住宅を直撃して多くの命を奪いました。死者は44人にのぼり、そのうち36人が厚真町の土砂災害によるものでした。また、負傷者は600人を超え、住宅の被害も約2万5000棟に及ぶなど、地域のインフラと暮らしが大きく破壊されました。

さらにこの地震の大きな特徴として、日本ではじめて「全道ブラックアウト」と呼ばれる北海道全域の停電が発生しました。苫東厚真火力発電所という一つの大規模な発電所に依存していたため、この施設が被災して停止すると、電力の需給バランスが一気に崩れ、道内のほぼすべての家庭・施設が停電しました。その戸数は約295万戸に達し、病院、工場、スーパー、信号機など、社会インフラが一斉に機能を失いました。一部の地域では2日以上にわたって電気が戻らない状況が続きました。

札幌市内でも被害は大きく、特に清田区では液状化現象が発生し、道路の陥没や住宅の傾きが多く見られました。これは地盤が緩い造成地で起こりやすい現象で、住宅の基礎が浮いたり、傾いたりする深刻な被害を引き起こしました。

また、地震による交通への影響も広がり、新千歳空港は滑走路や施設の点検・修復のために一時閉鎖され、鉄道や高速道路も軒並みストップ。これにより物流が滞り、食料や水、ガソリンの供給が一時的に停止しました。スーパーやコンビニの棚から商品が消えるなど、生活にも大きな支障が出ました。

経済的な被害も非常に大きく、農業・酪農・食品産業を中心に多くの企業や生産現場が被災し、被害総額は3000億円以上と推計されています。北海道は日本の食料供給基地としての役割を持っているため、道外への影響も少なからず及びました。

■ 地震の基本情報(状況)

- 発生日時:2018年9月6日 午前3時7分ごろ

- 震源地:北海道胆振(いぶり)地方中東部

- 震源の深さ:約37km

- マグニチュード:6.7(当初6.6と発表後、訂正)

- 最大震度:震度7(北海道厚真町で観測)

- 地震のタイプ:内陸型(直下型)地震

■ 主な被害の状況

- 死者:44人(うち36人が厚真町の土砂崩れによる)

- 負傷者:600人以上

- 住宅被害:約25,000棟が全壊・半壊・一部損壊

- 避難者数:ピーク時で約4万人

- 停電被害:道内全域 約295万戸でブラックアウト

- 交通麻痺:新千歳空港閉鎖、鉄道・高速道路も多数運休・通行止め

- 液状化現象:札幌市清田区などで発生、住宅や道路に深刻な損傷

- 物流の混乱:食品・燃料の供給が停止、店舗の棚から商品が消える

- 経済被害:被害総額 約3,000億円以上と推計

■ 北海道胆振東部地震の特徴

北海道初の震度7:観測史上、北海道で初めて震度7を記録した地震

深夜の発生:午前3時台の発生で多くの住民が就寝中 → 避難が遅れた

土砂崩れが主な死因:建物倒壊ではなく、火山灰地帯特有の地質が崩壊

広範囲の停電(全道ブラックアウト):日本で初めての全域停電

都市部でも被害拡大:札幌市でも液状化やインフラ損傷が発生

複合災害の側面:地震・土砂・停電・物流麻痺などが同時発生

地域インフラの脆弱性が露呈:発電の一極集中、災害対応の遅れが課題に

災害対応の教訓に:家庭や自治体レベルでの防災対策が全国的に見直される契機となった

北海道胆振東部地震は単なる地震災害にとどまらず、土砂災害、液状化、電力供給の停止、物流の遮断など、複数の災害が同時進行で発生する「複合災害」の典型例となりました。地域ごとの防災体制やインフラの脆弱性、電力の分散化、緊急時の物資流通の在り方など、多くの課題と教訓を全国に示した出来事だったのです。

この地震は、ただの「揺れによる被害」ではなく、さまざまな災害が複合的に発生したことで、生活インフラと人命に大きな影響を与えました。そのため、日本全体の防災の考え方に大きな見直しを迫る出来事となりました。

北海道胆振東部地震の教訓と防災対策

北海道胆振東部地震から得られた教訓と、それをふまえた防災対策は非常に多岐にわたります。この地震は、ただの「揺れ」ではなく、土砂災害や大規模停電(ブラックアウト)、液状化、交通麻痺、物流混乱などが複合的に発生した災害でした。そのため、個人・家庭・自治体・インフラ事業者のすべてに対して、多くの反省点と見直しが突き付けられました。

まず大きな教訓の一つは、「電力の一極集中の危険性」です。胆振東部地震では、苫東厚真火力発電所という大規模な発電所に依存していたことで、発電所の停止が全道停電という前例のない事態を引き起こしました。これにより、北海道全域で病院、交通、通信、商業施設、家庭生活などが麻痺しました。

この教訓から、国や電力会社は電源の分散化と、再生可能エネルギーや地域ごとの自立型電源の導入を進める必要があることを認識しました。また、家庭や事業所でも、非常用電源(ポータブル電源、ソーラーパネルなど)や電池式ラジオ、LEDランタンの備えが重要であると広く認識されるようになりました。

次に注目されたのは、「地震による土砂災害の恐ろしさ」です。

この地震では、厚真町を中心に大規模な山腹崩壊が起き、多くの家屋が土砂に飲み込まれました。この地域の地盤が火山灰質であること、連日の雨で地盤が緩んでいたこと、そして深夜の発生で避難が間に合わなかったことなどが重なり、甚大な被害をもたらしました。

この教訓から、国は土砂災害危険箇所の調査・指定の加速や、事前の避難体制の強化、そしてハザードマップの活用を推進しています。個人としても、自宅や実家が土砂災害警戒区域にあるかどうかを日頃から確認しておく必要があります。

また、都市部では「液状化現象に対する警戒」も再認識されました。札幌市清田区では、埋め立て地や盛土造成地で液状化が起こり、住宅や道路が傾く被害が発生しました。このような被害は、揺れの大きさだけでなく、土地の成り立ちに大きく影響されるため、不動産購入時や引っ越し時には、地盤情報を調べる意識が高まっています。また、自治体側でも地盤改良や排水設備の見直しといった対策が進められています。

さらに、胆振東部地震では、交通と物流の遮断が生活に大きな混乱を与えました。空港、鉄道、高速道路が止まり、コンビニやスーパーから食料・水・電池・ガソリンなどが一斉に消える「買い占め」も発生しました。この経験から、各家庭での備蓄の重要性が強く意識されるようになりました。最低でも3日分、できれば1週間分の食料・水・生活必需品を家庭に備えるよう、防災ガイドラインも見直されています。

この地震が示したのは、「防災は他人事ではなく“自分ごと”として備えるべき」という意識の転換でした。地震大国である日本では、いつどこで大きな地震が起きてもおかしくありません。胆振東部地震のように、被害の中心が都市部から少し離れた地域でも、インフラ全体や都市の暮らしに甚大な影響が及ぶことがあるのです。

北海道胆振東部地震の教訓は、単なる地震対策にとどまらず、インフラの構造、エネルギー政策、地域防災計画、家庭での備え、そして一人ひとりの危機意識まで、多角的に活かされるべきものとなっています。そしてそれは、今後想定されている南海トラフ巨大地震や首都直下地震への備えにもつながる非常に重要な指針と言えるでしょう。

北海道胆振東部地震における安否確認サービスと見守りサービスの重要性

北海道胆振東部地震では、多くの人々が深夜に突然襲われた強い揺れにより、連絡手段を失ったり、避難所へ向かったりする中で、家族や友人の安否がわからなくなるという事態が広く発生しました。このような状況下で、安否確認サービスや見守りサービスの重要性が改めて浮き彫りになりました。

この地震では、北海道全域が一時停電する「ブラックアウト」に見舞われ、スマートフォンの充電ができなくなったり、携帯基地局の一部が停止したことで、電話やインターネットがつながりにくくなりました。特に高齢者世帯や一人暮らしの人たちは、家族に自分の無事を伝える手段が途絶えるケースが多く、安否不明の状態が長時間続いた例もあります。このような中、災害時に情報を共有する手段としての「安否確認サービス」の有効性が強く認識されました。

【関連記事】

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

たとえば、NTTや各携帯キャリアが提供する「災害用伝言板」や「災害用音声メッセージサービス」は、通信が混雑する中でも比較的安定して利用できる仕組みがあり、災害時の連絡手段として利用が進みました。しかし実際には、サービスの存在自体を知らない人や、使い方が分からない高齢者も多く、事前の周知や訓練の重要性も同時に課題として浮かび上がりました。

また、胆振東部地震では、スマートフォンのGPSを活用した見守りサービスやアプリも注目されました。家族がどこにいるのか、避難したのか、自宅にとどまっているのかといった「位置情報」を共有できることで、遠方の家族が状況を把握でき、安否確認の負担が軽減されました。こうしたサービスは、普段からアプリをインストールして使い慣れておくことで、災害時にも役立つという点が強調されました。

特に高齢者や障がいを持つ方々にとっては、電話やメール以外の手段で家族が自分を見守ってくれる仕組みがあることが、安心感につながります。地域によっては、自治体や福祉施設が見守り端末を配布し、災害時に通信可能な専用回線で安否を把握する取り組みも行われています。

このように、胆振東部地震は「連絡が取れない不安」「情報が届かない孤立」「支援の手が届かない危険性」を改めて人々に突きつける災害となりました。その教訓から、日頃からの備えとして、安否確認ツールの事前登録・操作練習、家族との連絡手段の確認・ルールづくり、そして見守りサービスの活用といった対策が不可欠であることが、多くの人々に意識されるようになったのです。

安否確認サービスや見守りサービスは、災害時だけでなく、高齢化が進む社会の中で日常的な安心の土台にもなりつつあります。災害をきっかけに、こうしたサービスの必要性と有効性が広く共有されたことは、防災・減災の観点からも非常に重要な意義を持っています。

北海道胆振東部地震で考える。安否確認サービスや見守りサービスの重要性

大きな被害のあった北海道胆振東部地震において、安否確認サービスや見守りサービスはどのように活用されたのでしょうか。 北海道胆振東部地震で浮き彫りになった「安否確認」「見守り」についての考え方と反省点をまとめます。

全道停電(ブラックアウト)による通信障害

スマートフォンの充電ができず、携帯基地局も停止。一時的に通話やインターネットが使えない地域が多数発生。安否確認の手段が限られ、混乱を招いた。電話がつながらない中での代替手段としての「災害用伝言板」

NTTや携帯キャリア各社が提供する災害用伝言サービスは、混雑を回避して安否情報を登録・確認できる手段として有効だったが、使い方を知らない人も多く、事前の周知が課題。位置情報共有アプリの活用

スマートフォンのGPSを利用した見守りアプリにより、家族が避難している場所を把握でき、遠方からでも無事を確認できた。日頃からアプリを導入しておく重要性が認識された。高齢者や障がい者への見守りの必要性

一人暮らしや高齢世帯では、連絡が途絶えやすく孤立するリスクが高い。見守りサービスを使えば、家族や福祉関係者が遠隔で安否を把握でき、支援にもつながる。災害時の連絡ルール作りの必要性

家族同士で「安否確認は伝言板に書く」「避難場所は○○」といったルールを事前に決めておくことで、混乱を減らせる。備えの一環として大切。平時からの準備と訓練がカギ

いざというときに慌てずに使えるよう、平常時からアプリの操作確認や使い方の共有をしておくことが、防災・減災につながる。

この地震を通じて、安否確認・見守りサービスは単なる災害用のツールではなく、日常生活の延長にある備えであるという考え方が広まりました。特に家族が離れて暮らす人や、高齢者のいる家庭では、普段からの活用がいざという時の安心と安全につながります。

【関連記事】

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

北海道胆振東部地震における安否確認サービスと見守りサービスの考え方と、これからの防災について

北海道胆振東部地震は、安否確認サービスや見守りサービスの重要性を改めて認識させる契機となりました。

この地震では、突如として発生した大規模な停電や通信障害により、従来の連絡手段が使えなくなるという事態が発生しました。その中で、安否確認サービスや見守りサービスがどのように機能し、今後の防災対策にどのような影響を与えるかについて、ポイントをまとめます。

1. 安否確認サービスの重要性

通信手段の遮断:

地震発生直後、全道で停電が発生し、スマートフォンやインターネットを利用した通常の通話が難しくなりました。このため、安否確認サービスが非常に重要となり、特に災害用伝言板や音声メッセージサービスの活用が有効でした。

災害用伝言板:

携帯キャリアが提供する災害用伝言板により、被災者は自分の無事を家族や友人に伝えることができ、遠方にいる家族は安否を確認する手段として利用できました。しかし、使い方を知らない人が多いため、事前の周知や教育が必要であることがわかりました。

安否確認サービスの拡充:

災害時に素早く情報を共有できる安否確認サービスは、通信手段が限られた状況でも人々を繋げるために不可欠です。自治体や企業の支援で、より迅速で広範囲な安否確認ができる体制の整備が求められています。

2. 見守りサービスの重要性

高齢者や一人暮らしの支援:

見守りサービスは、特に高齢者や一人暮らしの人々にとって非常に重要です。胆振東部地震では、これらの人々が無事かどうかを確認する手段が限られていたため、見守りサービスが役立ちました。例えば、GPSを活用した位置情報の共有アプリにより、家族や福祉関係者が迅速に安否確認を行うことができました。

見守り端末の活用:

見守り端末(例えば、簡単なボタンを押すことで通報できる機器や、日常の動作を記録して異常を感知するシステム)は、災害時に孤立するリスクを減少させ、必要な支援が早期に届く仕組みとして有効です。

家族や地域のネットワーク強化:

見守りサービスの利用は、個々の家族内だけでなく、地域全体での支援の強化にもつながります。例えば、近所の住民が情報を交換し、孤立している人々を支援する地域コミュニティのネットワーク作りも重要です。

3. これからの防災における課題と展望

日常的な備えと訓練の徹底:

安否確認サービスや見守りサービスは、災害時だけでなく、日常的に使える備えとして普及させることが重要です。特に高齢者や障がい者を対象とした見守りシステムは、普段から地域で活用することで、災害時にスムーズに機能するようになります。また、安否確認サービスの利用方法を事前に家族や友人と確認し、連絡方法を共有しておくことが大切です。

地域ごとの防災体制の強化:

個々の家庭の備えと並んで、地域全体での防災体制の強化が求められます。避難所の運営や支援が円滑に行えるよう、自治体は地域の特性に合った対応策を講じ、住民が災害時に冷静に行動できるよう支援する必要があります。

情報共有のスピードアップ:

災害時における情報の伝達は迅速さが命です。SNSやリアルタイムでの情報共有を促進するため、地域や団体単位で情報を集約し、住民へ迅速に伝達する仕組みが重要です。特に「災害時の安否確認」の手段を簡単にすることが、混乱を防ぐために必要です。

テクノロジーの活用:

安否確認や見守りサービスにおいて、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)技術を活用することが、防災・減災の新たな手段として注目されています。例えば、センサーやカメラを使った自動的な安否確認システムや、AIを使った避難誘導システムなどが今後さらに発展していくと考えられます。

北海道胆振東部地震から得た教訓を踏まえ、安否確認サービスや見守りサービスは、単なる「災害時の緊急対策」にとどまらず、日常生活の一部として定着させることが重要です。

これからの防災には、個人・家庭での備えの強化、地域全体での情報共有と協力体制の構築、そしてテクノロジーを活用した革新的な対策が欠かせません。これらの施策が進むことで、災害発生時の不安を最小限に抑え、迅速に支援が届く社会を作り上げることができます。

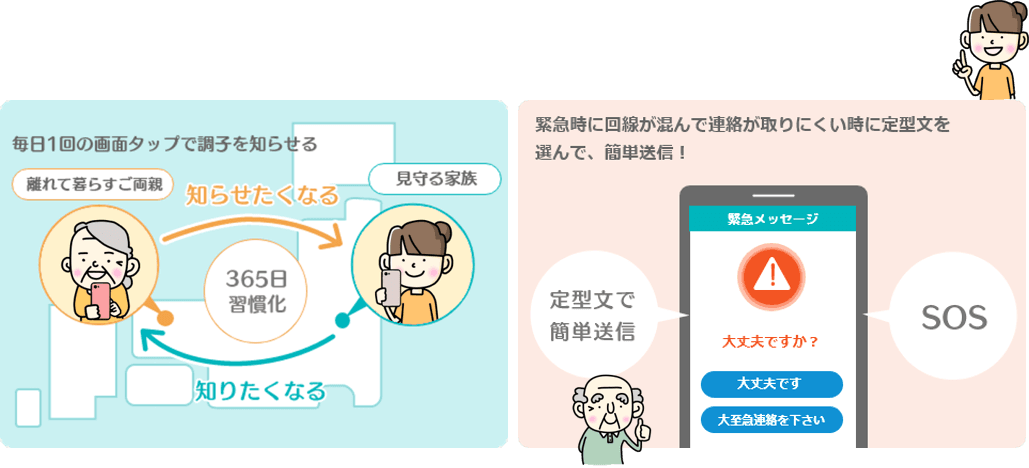

「毎日」知りたい家族のサイン。

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

またGPS機能付きだから、緊急時でも居場所がわかって安心です。

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

ボタンひとつで安心を伝える「ピースサイン」で毎日に安心をプラスしてください。

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

2024-08-22

地震はいつ起こるか予測が難しいため、事前の防災対策が不可欠です。地震発生時には安否確認の手段を確保し、家族や友人と事前に連絡方法を決めておくことが重要です。

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

2023-05-02

GPS機能で現在地を確認することができ、日々の利用も簡単、位置情報がわかるので安心です。GPS機能のご利用で追加料金なし。経済的負担も少なく毎日に安心をプラスすることができます。

関連タグ