見守りを始めるきっかけとICTを活用した高齢者見守りサービス│見守り│高齢者│ICT

2022-11-11■ 離れて暮らす親の見守りを始めるきっかけとは

離れて暮らす家族が高齢の場合、「見守り」を始めるきっかけは、日常生活の中で少しずつ現れる変化や、本人の身体や認知機能の低下が感じられる時が多いのではないでしょうか。

家族が離れて暮らしている場合や、同居していても家族全員が働いていて日中の見守りが難しい場合などに、見守りサービスを検討し始めることがよくあります。

見守りを始めるきっかけ

日常生活の変化

高齢者が物忘れが増えたり、転倒や外出時の道迷いなどが見られるようになると、家族は不安を感じることが増えます。また、健康面でも、定期的に通院しているが症状が悪化したり、急に体調を崩すことが増えた場合も、見守りの重要性が高まります。家族が離れて暮らしている場合

親が一人で暮らしていたり、家族が遠方に住んでいる場合、日常的な様子を把握することが難しく、何かあったときにすぐに駆けつけられない不安があります。このような場合、見守りサービスを利用することで日々の様子を確認し、安心感を得ることができます。認知症の進行や身体機能の低下

認知症や体力の低下が進行し、自分で日常生活を送るのが難しくなってくると、見守りの必要性が高まります。外出時の安全確保や、緊急時に適切に対応するために見守りサービスが有効です。介護を担う家族の負担軽減

家族が日常的に介護を行っている場合、常に見守っていることは精神的にも肉体的にも負担となります。見守りサービスを導入することで、家族が介護から少し解放され、適切なタイミングで必要な支援が受けられる環境が整います。

ー心配するよりまず予防。70代、80代に向けた日々の暮らしとフレイル予防

ー高齢の親の見守りを始めるきっかけ「フレイル」と「サルコペニア」

ICTを活用した高齢者見守りサービス

近年では、ICT(情報通信技術)を活用した高齢者向けの見守りサービスが急速に普及しています。これにより、より効率的で安心できる見守りが可能となり、家族や地域の負担を軽減することが期待されています。

センサー技術による見守り

自宅内に設置されたセンサーが、日々の生活パターンを検知し、異常があった際に家族や介護サービス提供者に通知する仕組みが広まっています。例えば、部屋の温度や湿度、扉の開閉状況、ベッドの使用状況などを常にモニタリングし、動きが少ない場合や危険な状態を検知すると、家族に知らせることで早期対応が可能になります。GPS機能を活用した見守り

外出時の迷子や徘徊のリスクを軽減するため、GPSを搭載した見守りサービスも一般的です。携帯型のデバイスを持たせることで、常に高齢者の位置情報を確認でき、万が一の際にも迅速に捜索や保護が可能となります。スマートフォンやタブレットによるビデオ通話

スマートフォンやタブレットを活用したビデオ通話機能を使えば、離れて住んでいる家族でも簡単に日々の様子を確認できます。顔を見ながら会話することで、高齢者の健康状態や気分をより正確に把握でき、安心感を与えることができます。また、必要に応じて医療や介護の専門家ともビデオ通話を行い、専門的な助言を受けることも可能です。見守りアプリの活用

見守り専用のアプリを利用することで、高齢者の状態をリアルタイムで確認することができます。アプリでは、転倒検知や定期的な安否確認機能、体調データの管理などが提供され、介護者にとって便利なツールとなっています。AIを活用した見守りシステム

人工知能(AI)を活用した見守りシステムは、日常の行動パターンを学習し、異常な状況を検知することができます。AIが高齢者の行動や健康データを分析し、リスクが高まった際には事前にアラートを発することで、予防的な対応が可能となります。

ICTを活用した高齢者見守りサービスは、技術の進化とともに多様化しており、家族や地域が安心して見守りを続けられる環境が整っています。見守りを始めるきっかけは個々の状況によりますが、適切な技術を活用することで、高齢者が自立して生活できる期間を延ばし、緊急時にも迅速に対応できる安心感を提供することが可能です。

■ 親の見守りを始めるにはタイミングも重要

親を見守るタイミングについて考える際には、いくつかの要素を考慮する必要があります。具体的には、親の健康状態、生活環境、そして家族の状況や距離が影響してくるかと思います。

まず、親の健康状態が一つの大きな指標になります。

リハビリや治療が必要な場合や、慢性的な病気を抱えている場合は、日常的な見守りが重要になります。

ユーザーの母親はリハビリと鍼治療を受けているとのことですので、回復状況や体調の変動に合わせて、定期的に様子を確認することが求められるでしょう。具体的には、リハビリの進捗や治療後の体調変化などを把握するタイミングを見逃さないようにすることが大切です。

また、親が一人暮らしをしている場合や、近くに家族がいない場合には、緊急時の対応を早めに察知するためにも、見守りの頻度を高めることが重要です。

特に、防災面でのリスク(例えば、南海トラフや直下型地震など)を考慮すると、災害時に迅速に安否確認ができるよう、定期的なコミュニケーションや見守りアプリの活用が有効です。

親を見守るタイミングについて考える際には、いくつかの要素を考慮する必要があり、特定のスケジュールで連絡を取る習慣をつけることも、親の安全を確保する上で効果的です。

一方で、親が元気で日常生活に問題がない場合は、頻繁な見守りが逆に負担に感じられることもあるかもしれません。

このような場合は、見守りの頻度を親の希望に合わせることが重要です。「いざという時だけ使えばいい」という親のスタンスを尊重しつつも、万が一の際に備えて連絡手段や緊急時対応の準備をしておくことが望ましいでしょう。

見守るタイミングは、健康状態や生活状況に応じて調整し、親とのコミュニケーションを大切にすることで適切なバランスを見つけることが大切です。

子供が大きくなり子育てが一息つくくらいの時期になると、ふと離れた場所に暮らす親のことが心配になる方も多いのではないでしょうか。忙しく過ごしていた毎日が落ち着き、「久々に親に連絡をしてみよう!」と思う方は少なくないようです。

そんな時、怪我をした報告や電話口の口調、意思疎通がスムーズではない等、親の高齢化に改めて気が付いたりします。

子供が小さいうちはやることが多く、まだ元気な親の心配まではできないものですが、親を見守るタイミングとしては「親の定年退職」と「自分たちの子育てが落ち着いたとき」が良いといわれています。

■ 親の高齢者としての意識、自覚

親が高齢者としての意識や自覚を持っているかどうかは、見守りのタイミングやアプローチに大きな影響を与えます。

多くの高齢者は、自分の年齢に対して「まだまだ若い」と感じたり、自立した生活を維持したいという強い意志を持っていることがあります。そのため、高齢者としての自覚が希薄な場合、過度な見守りや介入は「過保護だ」と感じさせ、ストレスや抵抗感を生むことも考えられます。

一方で、自分が年齢を重ねていることを自覚している場合には、家族のサポートや見守りに対して理解を示し、協力的な姿勢をとることも多いです。例えば、体力の衰えや健康上の不安を感じている高齢者は、自主的に健康管理を心がけたり、医療や介護のサポートを受け入れる準備ができていることがあります。

また、災害時や緊急時のリスクについても自覚している場合、安否確認の手段や防災対策にも積極的に取り組む姿勢を見せるかもしれません。

しかし、親が高齢者としての意識を持つ一方で、それを認めたくないという感情も少なからずあります。その場合、家族としては親の尊厳を守りつつ、無理なく見守りを提供するバランスが必要です。

例えば、親が「まだ自分でできる」という気持ちを尊重しながらも、見守りアプリや定期的な連絡を通じて、自然な形でサポートを提供する方法が考えられます。

このように、親の高齢者としての意識や自覚は、その人の性格や健康状態、社会的な背景などによって大きく異なるため、それに応じたアプローチが求められます。親が自立を強く望む場合には、その気持ちを尊重しつつ、見守りの仕方やタイミングを工夫することが大切です。

「高齢者の日常生活に関する意識調査」

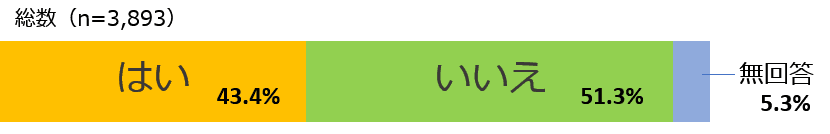

内閣府による平成26(2014)年度「高齢者の日常生活に関する意識調査」では、60歳以上の高齢者に対して

「あなたは、自分を高齢者だと感じていますか。」

という質問に対し、「はい」と答えた人は全体の43.4%、「いいえ」と答えた人は51.3%という結果が出ています。

健康な人ほど自分が高齢者だと感じる割合が少なく、健康状態に不安がある人ほど高齢だと感じる傾向にあることもわかっています。

(出典:内閣府平成26年度 高齢者の日常生活に関する意識調査結果(全体版)第2章 調査結果の概要 8 その他)

自分はまだまだ若いと思っているときに「年を取ったから見守りをしたい」と子供に言われても、素直に受け入れられない親も多いと思います。

体力の衰えや記憶力に不安を感じた時に子供から見守りをしたいと切り出されるのは、親にしてみればショックなことだと思います。

まだ元気なうちからのコミュニケーション手段、つながりを持つためのツールとして見守りサービスを利用することは、その後の継続的な見守りを行っていくためにもとても重要です。

■ ICTを使った安心の高齢者見守りサービス

電子機器に苦手意識を持つ高齢者の方もいらっしゃると思いますが、そんな方には小さな機器を持つだけのものや、文字を打たずにアイコンボタンを押すだけのアプリ、センサーで見守りを行うなど見守られる側に負担の少ない見守りサービスが良いでしょう。

見守りサービスは大きく分けて4種類

・GPS型

位置情報を取得するためのGPS(全地球測位システム)機器を持つだけ。操作が必要ないので見守られる親には負担がありません。また「見られている」といった精神的な負担もないのがメリットです。位置情報に誤差があるのは多少のデメリットかもしれません。

・ロボット型

AIを搭載したロボットで見守りを行うサービスです。話し相手にもなるので親が独居の場合は最適ですが、ネット環境が必要な場合は月額が発生することと、機器自体の費用がかなり高額になることがデメリットです。

・電話型

サービス提供会社のスタッフが定期的に電話をして安否確認を行うサービスです。電話なので対面よりも気軽に話しやすい点がメリットではないでしょうか。電話のみであるため顔色や見た目の変化まではわからないのと、聴力に懸念がある方には向いていません。

・アプリ型

テキストを打って安否を返信するタイプのものと、大きなボタンを押すだけのタイプがあります。体調を選んでボタンを押すだけの見守りサービスなら継続しやすく負担もありません。

アプリ型の場合、緊急時の安否確認機能を搭載しているものもありますので、電話がつながらない災害時などは安心です。

■ ICT(情報通信技術)を活用した高齢者見守りサービス

家族や介護者が高齢者の生活を支えながら、安心感を提供するための有効な手段です。以下に、代表的なサービスの概要とその特徴について説明します。

1. 見守りセンサー

見守りセンサーは、家の中に設置されることで、高齢者の生活リズムや動作をモニタリングします。センサーが異常を検知した場合(たとえば、一定時間動きがない、予定外の時間に外出したなど)、家族や介護者に通知が送られる仕組みです。このシステムは高齢者に負担をかけることなく、普段通りの生活をしている中で見守りが可能です。

2. 緊急通報ボタン

高齢者が緊急時にボタンを押すことで、事前に登録された家族や介護者、または緊急対応センターに直接連絡が届くサービスです。

転倒や急な体調不良が発生した際に即座に助けを求めることができるため、特に一人暮らしの高齢者にとって大きな安心感を提供します。携帯型の端末や、固定型のボタンが一般的です。

3. スマートウォッチやウェアラブルデバイス

スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスは、心拍数や血圧、歩数、体温などの健康データをリアルタイムでモニタリングし、異常がある場合に通知を送信します。

また、GPS機能を搭載している場合、外出時の現在地を確認できるため、万が一の徘徊や迷子のリスクにも対応可能です。これにより、日常的な健康管理と緊急時対応の両方がカバーされます。

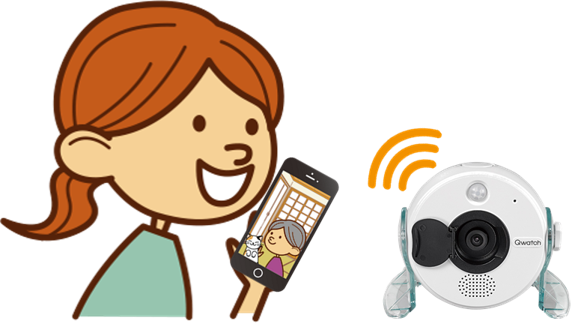

4. 見守りカメラ

カメラを家の中に設置し、リアルタイムで高齢者の様子を確認できるサービスです。プライバシーに配慮しつつ、必要な場所に設置することで、異変がないかを遠隔で確認できます。

家族が離れていてもスマートフォンやパソコンを通じて状況を確認できるため、安心感が増します。カメラにセンサー機能が組み合わさっているものもあり、動きがない場合や転倒の検知などでアラートが送られます。

5. 見守りアプリ

スマートフォンやタブレットを通じて、高齢者の位置情報や健康データを確認できるアプリも増えています。ユーザーは高齢者のスマートフォンにアプリをインストールし、GPS情報や日々の活動記録、連絡状況などを確認できます。

また、定期的なメッセージ送信や安否確認を促す機能もあり、コミュニケーションの一環としても利用できます。たとえば、Kineアプリのように、日常的な運動や健康に関連した情報を共有することもできます。

6. IoT家電

IoT技術を使った家電も見守りに役立ちます。例えば、冷蔵庫や電気ポットなどがインターネットに接続され、高齢者がそれらを使用する頻度やタイミングをモニタリングすることが可能です。

これにより、日常生活に変化があった場合、異常の兆候を察知することができます。あまり家電を使用していない場合や生活リズムが変わった際には、家族にアラートが届きます。

7. 防災対応システム

災害時に備えた見守りサービスも増えています。地震や台風などの自然災害時に、自動で安否確認のメッセージを送信したり、避難状況を確認できるサービスがあります。

特に南海トラフや直下型地震が懸念される地域では、こうしたシステムが役立ちます。災害発生後、迅速に家族や防災機関に連絡が取れるようにすることで、安否確認を効率的に行うことが可能です。

ー60代、70代の親に向けたこれからの見守りサービスとは

ー70代から備える。老後を健康に過ごすために60代、70代から心がけることとは

ICTを使った高齢者見守りサービスは、健康状態のモニタリングや緊急時対応、日常生活のサポートなど、さまざまな面で安心感を提供しています。高齢者が自立した生活を送りながらも、家族や介護者が安心してサポートできる仕組みを整えることで、両者にとって安心で充実した生活を支えることができます。

■ 親の意思や要望を尊重して日頃からつながる

見守りサービスの導入で一番大切なことは「親の意思や要望を尊重」することです。

「自分はまだまだ若い」と思っている親に見守りサービスを提案することは逆効果になってしまうこともあり得ます。親を心配する思いと見守りを負担にしない思いを両立させるために、コミュニケーションツールを使った第一歩から始めるとよいかもしれません。

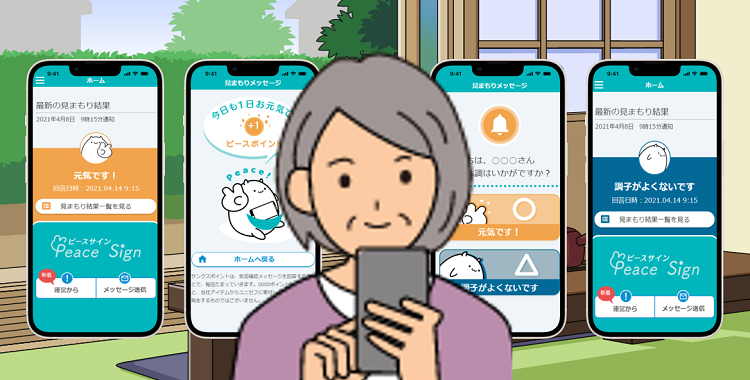

「毎日」知りたい家族のサイン。

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

\ピースサインとは/

離れて暮らす家族の体調が「毎日」わかる見守りサービスです

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

モニター100名に行った見守りアプリ「ピースサイン」の口コミをご紹介。見守りのしやすさや親の反応は?

2022-06-24

モニター100名に行った「見守りサービス“ピースサイン”」の使用感、感想、口コミをご紹介します。

家族の状況に合わせて選ぶなら「アプリ型」と「カメラ型」見守りサービス、どちらがおすすめ? メリットとデメリットで比較

2022-07-20

家族の状況に合わせて選ぶなら「アプリ型」と「カメラ型」の見守りサービスどちらがよいか、メリットとデメリットで比較します。離れて暮らす高齢のご家族に生活を送る上で不安がある場合、日常的な見守りといざという時の安否確認など必要な機能を備えているのはどちらか安さや内容を比較し、どちらを利用したらよいかご導入時のご参考にしてください。

関連タグ