介護や支援を必要としない健康な高齢者の見守りサービスはボタン型が使いやすい?

2022-12-01高齢者のスマホ所有率は、60代で90%、70代で70%を突破したとNTTドコモ・モバイル社会研究所による60・70代を対象とした「シニアのスマホ所有率に関する調査」の結果でわかっています。

しかし所有率は上がっていても

「スマホを使ってテキストを打つのが大変」

「ボタンが小さい」

「メールやチャットツールは字が小さくて読めない」

など、操作に苦戦する高齢者が多いのも事実です。

■ 健康志向で趣味も仕事も楽しむ健康な高齢者の増加

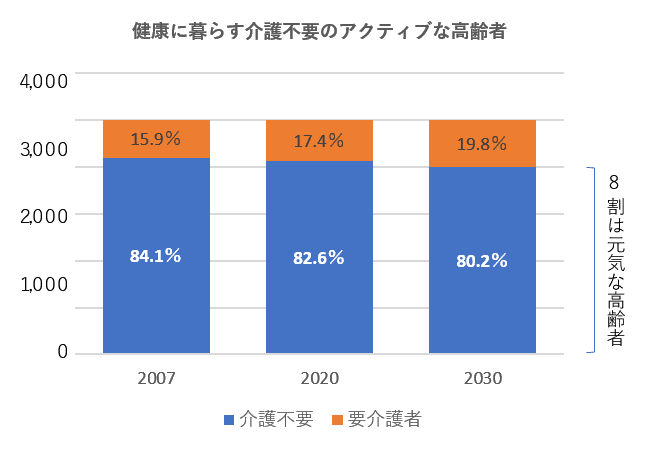

子の独立で高齢夫婦だけでの生活や一人暮らしをする高齢者は今後も増加傾向ですが、それに伴って「健康に暮らす介護不要のアクティブな高齢者」も増えていることがわかっています。

総務省発表の「「スマートICT」の戦略的活用でいかに日本に元気と成長をもたらすか」では、

『加齢とともに、その身体機能や認知機能が低下するが、身体機能や認知機能に若干の衰えがあったとしても、逆に向上する能力もあり、認知能力については、その加齢による変化について、短期記憶能力は50歳を境に急激に衰える一方日常問題解決能力や言語能力は経験や知識の習得に伴ってむしろ向上するとの研究成果があり、身体機能についても、1992年時点での高齢者の歩行速度に比べて2002年の高齢者の歩行速度は速くなっており、男女とも11歳若返っているとの研究成果がある。』

(出典)総務省「ICT超高齢社会構想会議報告書」(みずほコーポレート銀行産業調査部「みずほ産業調査vol.39 日本産業の中期展望」(平成24年5月)より)

また、内閣府「高齢者の健康に関する意識調査(平成24年)」では、

『65歳以上の高齢者を「高齢者は身体機能や認知機能が低下する」といった既成概念で括ることは適切ではなく、個々人によって状況は異なっている。

また、高齢者の社会参加意識についても、「働けるうちはいつまでも働きたい」と考える高齢者が30%を超える(60歳以上の有職者)という調査結果もある。

今後の活力ある超高齢社会の実現にあたっては、知恵やノウハウを豊富に有する「アクティブシニア」が多く存在するようになることを念頭におき、多くの高齢者が可能な限り長く自立して暮らし、年齢を問わず、その知恵や経験を活かして積極的に社会参加できるよう、「健康寿命の延伸」を図ることが重要といえよう。』また、高齢者の社会参加意識についても、「働けるうちはいつまでも働きたい」と考える高齢者が30%を超える(60歳以上の有職者)という調査結果もある。

今後の活力ある超高齢社会の実現にあたっては、知恵やノウハウを豊富に有する「アクティブシニア」が多く存在するようになることを念頭におき、多くの高齢者が可能な限り長く自立して暮らし、年齢を問わず、その知恵や経験を活かして積極的に社会参加できるよう、「健康寿命の延伸」を図ることが重要といえよう。』

ー70代から備える。老後を健康に過ごすために60代、70代から心がけることとは

ー60代、70代から一人暮らしに備える。これからのアクティブシニアの暮らし方

とあります。

健康志向で趣味も仕事も楽しむ高齢者「アクティブシニア」の増加は喜ばしいものです。

とはいえ、いざという時にそばに誰もいない、スマホの場所もわからない、手元にあっても緊急時に文字を打つのが大変。結局、ケガをしたまま助けを呼べない、緊急時にすぐに対応できない、といった状況がないとはいえません。

日常生活を安全に送る、ケガからの長期入院を予防する、などの理由でも見守りサービスは必要です。

■ 「まだまだ若い!」と思っている高齢者に見守りサービスは必要?

そんな健康でアクティブな高齢者に「心配だから見守りサービスを使いたい」と言っても、怒らせてしまったりショックを与えてしまうことも考えられます。

「いざという時のための見守りサービス」

「何かあったらすぐに対応できる」

「自分だけ、もしくは家族同士でできる」

「毎日のおまもり」

と言った説得の仕方で話してみると見守りサービスを利用するための理解が得られやすいかもしれません。

ー第二の人生を楽しむ、いまどきの「アクティブシニア」暮らし事情

ー60代、70代の親に向けたこれからの見守りサービスとは

■ ボタン型緊急通報サービスのメリット

ボタン型緊急通報サービスは操作方法が簡単なので、使用方法など覚えることも少ないく、導入がしやすいと言えます。

企業が提供する月額制の緊急通報型見守りサービスは、自宅の壁に設置するタイプのものと、常時首から下げて緊急時に握る、またはボタンを押すだけのものがあります。

万一の際の駆け付けも緊急ボタンを押すだけ。会話ができる、一定時間生活反応がないとコールセンターに通報がいくなど、ボタン型は操作方法が簡単でも、比較的きめ細かいサービスが受けられるのがメリットと言えます。緊急時に家族全員にメールで通知が飛ぶなど、各社によって受けられる見守りサービスの内容も様々。

例)

・ALSOK安心ケアサポート「高齢者向け「予防型」緊急通報サービス」

・株式会社マザアス「押すだけコール」

・セコムホームセキュリティ「親の見守りプラン」

・株式会社ネクスト「緊急型見守りサービス」

・アイネット株式会社「アイネット緊急通報システム」

65歳以上の高齢者や特定疾患などがある高齢者に、企業と連携して緊急通報サービスを貸与する取り組みを行っている佐賀県や石川県などの自治体もありますので、お住まいの地域で見守り機器貸与の制度があるか、ぜひ居住地の地域包括センターに確認してみてください。

■ ボタン型緊急通報サービスのデメリット

賃貸物件にお住まいだったり、築年数が古くて壁への設置工事ができない場合には利用ができません。

またペンダント式通報ボタンを常時首から下げるのを煩わしく感じる、置きっぱなしで首にかけるのを忘れてしまうという高齢者の方は、日常的な見守りサービスとしてボタン型に負担を感じる可能性が高いので、継続利用が難しいかもしれません。

ボタン型は毎日の体調の確認や連絡手段がないため、何かあってからの通知で通院をしていたことや、体調を崩していたことを知ることもあります。日常的な体調管理やコミュニケーションツールとして見守りサービスを利用したい場合は、ボタン型の緊急通報サービスはあまり向いていないと言えます。

ー第二の人生を楽しむ、いまどきの「アクティブシニア」暮らし事情

ーアクティブシニアのための見守りアプリ徹底比較!

「毎日」知りたい家族のサイン。

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

\ピースサインとは/

離れて暮らす家族の体調が「毎日」わかる見守りサービスです

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

ボタンひとつで安心を伝える「ピースサイン」で毎日に安心をプラスしてください。

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

見守りを始めるきっかけとICTを活用した高齢者見守りサービス│見守り│高齢者│ICT

2022-11-11

ICTを活用した高齢者見守りサービスは多様化しており、親の性格や生活に合わせた選択が重要です。

高齢家族の状況に合わせて選ぶならどれ。 各見守りサービスのメリットとデメリット

2022-08-09

見守りサービスは健康状態や性格、費用や予算、また継続利用することを考えて放置にならないよう操作が簡単かどうかも事前に確認することが大切です。また見守る側の一方的なものにならないよう見守られる高齢家族の意思を尊重し、どんな見守りを希望し、どんなサービスなら抵抗なく受け入れられるかを検討して選ぶことがおすすめです。一人暮らしの高齢家族の見守りは操作性やコスト面だけでなく、各見守りサービスのメリットとデメリットを比較して選んでください。この記事では高齢ご家族の状況に合わせた最適な見守りサービスはどれか、各サービスを比較しメリットとデメリットをご紹介します。

関連タグ