高齢の親の見守りを始めるきっかけ「フレイル」と「サルコペニア」

2023-04-20春に多い高齢者の体調不良

春は暖かくなって過ごしやすくなる季節でもありますが、気温の変動が激しく、寒暖差によって高齢者の体調不良が増える悩ましい季節。

特に高齢者は体温調節機能が弱まっているため、環境の変化に適応するのが難しくなりがちです。また、季節の変わり目は、アレルギーや感染症のリスクも高まります。

春に高齢者が特に注意すべき体調不良

寒暖差による自律神経の乱れが挙げられます。春は日中と夜間の気温差が大きくなることが多いため、自律神経がうまく働かず、めまいや疲労感、不眠、食欲不振といった症状が現れることがあります。

次に、花粉症や黄砂によるアレルギー症状も春に多い問題です。高齢者は若い人に比べて免疫力が低下しているため、花粉症の症状が重くなりやすく、鼻水やくしゃみ、目のかゆみだけでなく、喘息や気管支炎を引き起こすこともあります。

さらに、春はインフルエンザや風邪、最近では新型コロナウイルスなどの感染症が流行する時期でもあります。高齢者は免疫機能が低下しているため、感染症にかかるリスクが高く、重症化しやすい傾向があります。特に体力が落ちている場合、肺炎を引き起こすことがあり、注意が必要です。

春は気圧の変化が頻繁に起こるため、関節痛や持病の悪化にもつながることがあります。リウマチや関節炎、腰痛などの痛みが増すことがあり、これが生活の質を低下させる原因になります。

このような春特有の体調不良に対処するためには、寒暖差に対応できる服装を心がけ、バランスの良い食事や適度な運動で体力を維持することが重要です。また、アレルギーや感染症の予防対策をしっかりと行うことが、体調管理に効果的です。

最近の70代、80代は昔ほど「お年寄り」「高齢者」といったイメージがなく、アクティブに過ごしているかたが増えてきてはいますが、離れて暮らす家族の気持ちは

「いまどうしているのか」

「ケガなどしていないか」

「体調は大丈夫か」

「せっかく電話をしても、元気だとしか言ってくれないのが逆に心配」

とさまざまです。

もうすっかり「家族の見守りサービス」は社会にも定着してきていますが、色々な種類がありすぎて「うちの場合はどれがいいのだろう」とお悩みの方も多いはず。

最近よく目にする「フレイル」と「サルコペニア」

高齢の親の見守りを始めるきっかけとして、「フレイル」と「サルコペニア」が重要なサインとなります。

加齢によって心身の活力が低下する「フレイル」

「フレイル」とは、加齢に伴う体力や筋力、認知機能の低下により、日常生活に支障をきたすような状態を指します。具体的には、歩行速度が遅くなったり、体重が減少する、疲れやすくなるなど、身体的・精神的な機能が衰え始める兆候です。

身体的・精神的な機能が低下し、健康な状態と要介護状態の中間にある虚弱な状態を指します。筋力や体力、認知機能が低下し、日常生活の自立が難しくなるリスクが高まる状態です。

フレイルには以下のような特徴があります。

‣身体的フレイル

筋力や体重の減少、疲れやすさ、歩行速度の低下など、身体機能の衰えが目立ちます。

‣精神・心理的フレイル

抑うつ傾向や認知機能の低下、意欲の減退など、精神的な健康の悪化が見られます。

‣社会的フレイル

社会的な孤立や人との交流の減少が進み、社会参加が減少することで、心身の健康がさらに悪化する可能性があります。

ー心配するよりまず予防。70代、80代に向けた日々の暮らしとフレイル予防

ー70代で特に気を付けたい病気と日常でできる備え

フレイルが進行すると転倒や入院、要介護状態に陥るリスクが高まりますが、適切な運動、栄養、社会活動の改善によって予防や改善が可能です。早期発見とケアが重要であり、フレイルの兆候が見られた場合には、早めに対策を講じることが推奨されます。

「フレイル」の主な原因は、加齢による筋肉量の減少や栄養状態の悪化、社会的な孤立などです。

これらは生活習慣の改善や運動、バランスの取れた食事、社会的交流の促進によって改善が可能です。フレイルは進行する前に早期に発見し、適切なケアやサポートを行うことで、健康を維持し、生活の質を高めることができます。

フレイルは放置すると、寝たきりや要介護状態に進行するリスクがあるため、早めの見守りやサポートが必要となります。

筋力が減少し、身体機能が低下する「サルコペニア」

サルコペニアとは、主に高齢者において筋肉量や筋力が減少し、身体機能が低下する状態を指します。これは加齢による自然な変化の一部ですが、進行すると日常生活に支障をきたし、転倒や骨折のリスクが高まるため、注意が必要です。

サルコペニアには以下のような特徴があります。

‣筋肉量の減少

筋肉が衰えることで、筋肉の量や質が減少します。これにより、身体を支える力が弱くなります。

‣筋力の低下

筋肉が弱まることで、握力や脚の筋力など、日常生活で必要な動作が難しくなります。

‣身体機能の低下

筋力が衰えることで、歩行速度が遅くなったり、立ち上がるのが難しくなるなど、基本的な動作に困難が生じます。

サルコペニアは、適切な運動(特に筋力トレーニング)や、バランスの取れた食事(特にたんぱく質の摂取)が予防や改善に役立ちます。また、早期に気づき対策を講じることで、進行を抑え、日常生活の質を向上させることが可能です。

高齢者は筋肉が減少しやすく、転倒や骨折のリスクが高まります。サルコペニアは運動や栄養の改善で進行を抑えることができるため、早期に気づき、介入することが重要です。

これらのサインが現れたときは、見守りサービスの導入を検討するきっかけとなります。ICTを活用した見守りサービスは、親の安全をサポートし、日常生活を見守るのに有効な手段です。

早期の対応で予防できる身体的な機能低下

病気をしているわけでも、ケガをしたわけでもないものの、ちょっとした体調不良や体力の衰えを感じて、普段の生活が億劫になることが増えてきたら要注意です。

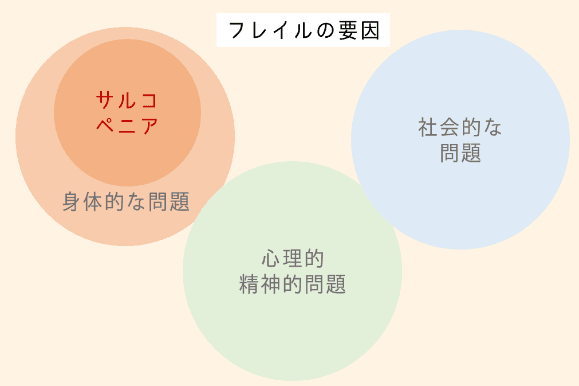

最近テレビでもよく取り上げられるようになった「フレイル」とは「身体的な問題」「ストレス耐性の低下」「認知機能障害や鬱、精神・心理的な問題」「独居や経済的困窮」などの社会的問題も広く含んだ、要介護状態の前段階と位置づけられる多面的な概念です。

「サルコペニア」は、70代、80代の筋肉が減って体の機能が低下した状態を指し、「加齢による筋肉量の減少」を意味する身体機能の低下にポイントを置いた言葉で、フレイルに繋がる要因のひとつと言われています。

「いま病気ではない」「いまケガをしていない」状態であっても、体力の衰えや生活の中でふとした時に感じる「あれ?」といった気づきがあれば、毎日の生活の中でちょっとした意識を変える必要があるのです。

ーアクティブシニアのための見守りアプリ徹底比較!

ー高齢者の暮らしを支える見守りサービスを介護が必要になる前から考える

■ いざという時に備える。見守りサービスの選び方

いざという時に備えるために、高齢者や家族のための見守りサービスを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。

見守りサービスは多様化しており、状況やニーズに合った適切なものを選ぶことで、安心感と安全性を高めることができます。選び方のポイントをご説明します。

◎ サービスの目的と機能を確認する

見守りサービスには、健康状態のモニタリングや位置情報の追跡、緊急時の連絡など、さまざまな機能が含まれています。どの機能が必要かを明確にすることが大事です。たとえば、高齢者の健康管理を重視するなら、心拍数や血圧を測定するデバイス付きのサービスが適しています。一方で、認知症のリスクがある場合は、位置情報を追跡するサービスが有効です。

◎ 利用者の生活スタイルに合ったシステムかどうか

見守りサービスは、利用者の生活スタイルや好みによっても選ぶべきサービスが変わります。例えば、積極的にスマホを使用できる高齢者であれば、スマホアプリを利用するタイプが便利ですが、デジタル機器に不慣れな場合は、簡単な操作で利用できる端末やセンサー付きのサービスが適しています。また、見守りカメラやセンサーを活用する場合は、生活空間に違和感なく設置できるデザインや使い勝手も重要です。

◎ 価格と契約内容の確認

見守りサービスには、初期費用や月額料金が発生するものが多いです。そのため、予算内で利用できるか、契約期間が短すぎたり長すぎたりしないかを確認する必要があります。また、解約条件や追加機能の費用についても事前に把握しておくことで、トラブルを避けることができます。

◎ 緊急時の対応方法

いざという時、緊急時にどのように対応してくれるかは非常に重要です。例えば、転倒や体調不良などの緊急事態が発生した際に、どのような手順で家族や救急サービスに連絡が行くのか、対応時間はどれくらいかかるのかを確認しておきましょう。24時間365日対応のサービスであるかどうかもポイントです。

◎ プライバシーへの配慮

見守りサービスには、カメラやセンサーなどが含まれることも多いですが、プライバシーの問題も考慮する必要があります。常に監視されていると感じることで、利用者がストレスを感じる場合もあるため、プライバシーをどの程度尊重しているか、また監視の方法が適切かを確認しましょう。プライバシーに配慮したサービスを選ぶことが、長期的な使用においても安心です。

◎ サポート体制と信頼性

サービス提供会社のサポート体制や信頼性も重要です。導入後にトラブルが発生した際に、迅速かつ適切に対応してくれるか、サービス提供会社がしっかりとした実績を持っているかを確認しましょう。口コミやレビューを調べ、実際の利用者の意見を参考にするのも良い方法です。

見守りサービスは、多くの種類や機能があるため、家族や利用者のニーズに合ったものを選ぶことが大切です。安心して利用できるサービスを選ぶことで、いざという時にも迅速かつ適切な対応が可能になり、家族全員が安心して過ごせる環境を整えることができます。

見守りサービスはご本人の健康状態や性格、目的を考慮することが大切です。要介護度や持病など心身の状態をふまえ、目的に合った見守りサービスを利用しましょう。

親の性格的に

「カメラがあると落ち着かない」

と感じるなど、特定のサービスを嫌がる場合もありますので、親が嫌悪感なく受け入れられる見守りサービスを選ぶことが大切です。

費用・予算に合わせて選ぶことも継続して利用する上で重要なポイントになります。

「24時間対応」など安心を最優先にすると費用がかなり高額になる場合があり、あまりにお金をかけすぎると経済的に継続が難しくなり本末転倒です。

長期的に利用することを前提として、金額を各社比較し、無理のない範囲で利用できるサービスを利用するとよいでしょう。

親が継続して利用するために一番重要なのが「操作が簡単かどうか」になります。難しい操作が必要なサービスだと「機器を設置したもののまったく使用されない…」といった状況も起こりかねません。

各見守りサービスを比較して、高齢者でも無理なく操作できる機器を用いたサービスを選びましょう。

見守りサービスの比較

見守りサービスにはさまざまな種類があり、それぞれの機能や特徴が異なるため、選ぶ際には親の状況やニーズに合わせた比較が重要です。主な見守りサービスの比較ポイントを挙げてみます。

◎ センサー型見守りサービス

特徴:親の自宅にセンサーを設置し、動きを感知して異常がないかを確認するサービス。倒れた場合や動きがない場合に通知を受け取ることができます。

メリット:プライバシーを守りながら異常を検知できる。カメラが苦手な人でも利用しやすい。

デメリット:緊急時には直接確認ができないため、素早い対応が難しい場合もある。

◎ カメラ型見守りサービス

特徴:自宅に設置したカメラを通じて、リアルタイムで親の様子を確認することができるサービス。異常時にはアラートが通知されます。

メリット:視覚的に状況を把握できるため、緊急時にすぐ行動できる。遠方でも状況を把握可能。

デメリット:プライバシーの問題が気になる場合もあり、親がカメラの設置に抵抗を感じることがある。

◎ GPS機能付き見守りサービス

特徴:外出時にGPS機能を利用して親の位置情報を確認できるサービス。徘徊リスクがある高齢者に特に適しています。

メリット:外出時の安全を確保でき、万が一の時に居場所を迅速に把握できる。

デメリット:外出をしない高齢者には必要ない機能である場合も。

◎ AI搭載型ロボット見守りサービス

特徴:AIを搭載したロボットが親と会話しながら見守るサービス。話し相手になり、異常を感知した際には通知します。

メリット:親の孤独感を軽減し、会話による認知機能の維持が期待できる。異常があれば通知されるため、安心感が得られる。

デメリット:導入コストが高い場合があり、機械に慣れていない高齢者には抵抗があることも。

◎ 定期電話・訪問型見守りサービス

特徴:定期的に電話をかけたり、訪問を行うことで、親の安否確認を行うサービス。人間が直接コミュニケーションを取る形態です。

メリット:直接話をすることで親の状態を詳しく確認でき、安心感が得られる。

デメリット:緊急時には対応が遅れる可能性があり、日常的なリアルタイムの監視には適さない。

見守りサービスを選ぶ際には、親の生活スタイルや性格、体調に応じて最適なものを選ぶことが重要です。プライバシーを重視する親にはセンサー型や定期電話型が向いている一方、徘徊のリスクがある場合はGPS機能付きが有効です。親の孤独感を和らげたい場合は、AI搭載のロボット型サービスを検討するのも良いでしょう。

また、複数のサービスを組み合わせることで、より安心な見守り体制を整えることができます。

ー70代80代の親が心配。普段の生活で家族が気を付けることとは。

ー60代、70代の親に向けたこれからの見守りサービスとは

見守りサービスの種類

見守りサービスはカメラやセンサー、家電などの機器の操作を必要としないものから、アプリでボタンをタップするだけのものまで多岐にわたります。

高齢家族が一軒家に一人暮らしの場合は、いざという時のために駆けつけ型を選ぶ方も増えています。ただし駆けつけの回数や料金などで継続が難しくなることも多いため、見守りサービスの利用をはじめるなら、まずはセンサー型やカメラ型、アプリ型がおすすめです。

カメラ型やセンサー型の見守りサービス場合、機器を購入するだけのものや月額費用がかかるもの、取り付け工事の有無などで家族に合ったものを選ぶとよいでしょう。

また在宅介護などで同居をしていても別の部屋に行ったり買い物などで離れるのが心配な場合は、対話ができるタイプのカメラ型が安心です。

見守りサービスにはさまざまな種類があり、高齢者のニーズや家庭の状況に応じて選ぶことができます。

■ 代表的な見守りサービスの種類

‣センサー型見守りサービス

センサーを自宅の各所に設置し、居住者の動きを感知して異常を知らせるタイプです。動作が長時間ない場合や転倒した場合など、異常を検知すると家族や介護者に通知が送られます。プライバシーを重視したい場合に有効です。

‣カメラ型見守りサービス

自宅にカメラを設置し、遠隔でリアルタイムの映像を確認できるサービスです。親の生活状況を直接視覚的に確認でき、緊急時にはすぐに行動がとれる利点がありますが、プライバシーに配慮する必要があります。

‣GPS機能付き見守りサービス

GPSを利用して高齢者の外出時の位置情報をリアルタイムで把握できるサービスです。特に認知症などで徘徊のリスクがある場合に効果的で、家族が親の現在地をいつでも確認できるため、安心感が得られます。

‣AI搭載ロボット型見守りサービス

AI技術を活用し、会話や動作を通じて高齢者の状態を見守るロボット型サービスです。話し相手となって高齢者の孤独感を軽減し、異常があれば通知を送るなどの機能があります。高齢者とのコミュニケーションを重視する場合に向いています。

‣定期電話・訪問型見守りサービス

定期的に電話をかけたり、訪問を行うことで安否を確認するサービスです。サービス提供者が定期的に電話をかけたり、直接訪問して健康状態や生活状況を確認します。人との対話を通じて、親の精神的ケアも兼ねることができます。

‣スマートウォッチやウェアラブルデバイス型

スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスを使った見守りサービスです。心拍数や歩数、転倒の有無をモニタリングし、異常があれば自動で通知が送られます。親が装着するだけで簡単に見守りができ、外出時にも対応できるのが特徴です。

‣安否確認アプリ・サービス

スマートフォンやタブレットを使用した安否確認アプリを活用するタイプです。特定の時間に通知が来て、反応がなければ異常と判断して家族に通知されるなど、手軽に使えるのが特徴です。親がスマホを扱える場合に特に便利です。

見守りサービスは、センサーやカメラ、GPS、AIなどの技術を活用して、親の安全と健康を見守ることができます。親の生活環境や性格、健康状態に合わせて、最適なサービスを選ぶことが重要です。

見守りサービスで無理なく、楽しく、家族と繋がる

メールやチャットアプリなどは文字を打つ手間などから敬遠する方も多いと思います。また電話をしようと思っても家族とタイミングが合わず、結局かけずに時間がたってしまうことも。しかし、ご自身の体力に衰えを感じたら、家族を頼れると安心できます。

親は弱音を吐けないもの。だから「毎日伝え合う」関係づくり、環境づくりを「当たり前」にすることが大切です。

工事が必要なボタンやセンサー、第三者の目が入る駆けつけなどに抵抗がある場合、スマホを使って気軽に連絡が取りあえるようなアプリの利用が、費用もかからずにコミュニケーションが取れるので便利で安心です。

まだまだ健康でありたいという意識が、家族との会話の中でも「大丈夫」「心配しないで」になってしまうのはよくあること。

親は子供に心配をかけたくない思いで言っていても、子供は余計に心配になるものです。いざ病気になって入院の連絡で親の状況を知ることになるなど、自責の念に駆られる子供は少なくありません。

ー無料で使える見守りサービスと安否確認アプリ、それぞれの特徴とメリットは?

ー家族に合わせて選ぶなら「アプリ型」と「カメラ型」メリットとデメリットで比較

70代、80代のフレイルを予防するには「適度な運動」「バランスの取れた食生活」「社会活動への参加」が重要ですが、階段の上り下りが大変になるなど何かしらの小さなきっかけに気づいたら、一度家族と見守りサービスについて話をしてみてください。

「見守りサービス」といっても高額な駆けつけ型や、工事が必要なものばかりではなく、「家族と気軽に連絡を取り合うことができるコミュニケーションに特化した見守りサービス」もあります。そういった見守りサービスを利用することで、自分自身の生活への意識も変えることができるようになります。

子供が帰省した時に一度会話をしてみるのもよいでしょう。

■ 毎日の体調管理ならスマホだけでできる簡単見守りサービス「ピースサイン」がおすすめ

ピースサインなら月々500円で日常のコミュニケーションから災害時の安否確認まで、普段の生活に安心をプラスできます。アプリだからスマホがあればどなたでも利用可能。

「毎日の見守り」

「いざという時の安否確認」

の両方を備えた見守りサービスです。

操作も大きなボタンをタップして返信するだけだから、テキストを打たなくても安否を知らせることができます。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

高齢の家族と離れて暮らす方だけでなく、一人暮らしを始めた新社会人や、通学を始めたお子様などの日々の見守りにもご利用いただけます。

ボタンひとつで安心を伝える「ピースサイン」で毎日に安心をプラスしてください

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

心配するよりまず予防。70代、80代に向けた日々の暮らしとフレイル予防

2023-04-03

70代、80代はちょっとした体力の衰えからフレイルに移行するまではあっという間です。そうなる前に見守りサービスを継続して利用することで「毎日のちょっとした変化」にも気づくことができ、早期に対応することが可能になります。アプリで見守るピースサインなら見守られるご家族に操作や機器携帯の負担もないので、忘れたままの放置も防げて継続が難しくなるデメリットもなく便利です。いまなら利用後にアンケートにお答えいただくだけで通常14日の無料期間が3ヶ月無料でご利用いただけます。70代、80代の家族に少しでも.不安や心配を感じたら、ぜひこの機会に家族の見守りを始めてみませんか。

60代になったら考えたい「介護保険」とは│制度│利用条件│申請方法│

2023-07-26

介護保険制度や介護保険の利用条件、介護保険の申請方法、認定後のケアマネージャーとの関わりや介護サービスを受ける流れについて詳しく説明します。

関連タグ