一人暮らしの高齢者が増加する理由と対策|高齢者│一人暮らし│独居高齢者の現状

2022-08-09一人暮らしの高齢者が増加する現状

少子高齢化や核家族化などが相まって、一人暮らしの高齢者人口が増加しています。

以前は、地域における近所付き合いなども活発に行われていましたが、最近ではそういった近所付き合いはおろか、家族関係ですら希薄なケースが都会を中心に増えてきており、孤独死の数も増加傾向にあるのが現状です。

一人暮らしの高齢者が増加している理由は、社会的・経済的な変化や個人のライフスタイルの変化に関連しているといわれています。

高齢者の一人暮らしが増加する理由

1. 少子高齢化と核家族化の進行 日本をはじめ、多くの国で少子高齢化が進行しており、子供の数が減少し、世帯の核家族化が進んでいます。子供が独立して別に家庭を持つことが一般的になり、高齢者は一人で暮らすことが増えました。また、都市部への人口集中により、子供世帯と高齢者世帯が離れて住む傾向が強まっています。

2. 平均寿命の延伸 医療技術の進歩や生活水準の向上により、平均寿命が延びたことも要因の一つです。これに伴い、配偶者に先立たれた高齢者が長期間一人で暮らすケースが増えています。特に男性より女性の方が長生きする傾向があり、女性の高齢者が一人暮らしをする割合が高くなっています。

3. 独立志向とプライバシー重視 高齢者自身が独立して暮らしたいと考えるケースも少なくありません。家族と同居することでプライバシーや自立性を失うことを懸念し、可能な限り自分の生活を維持しようとする高齢者が増えています。また、近年は結婚しない生涯独身の人も増えており、その結果、配偶者や子供がいないため、老後に一人暮らしをする高齢者が増える要因にもなっています。

4. 経済的理由

経済的な事情により、高齢者が一人暮らしを選択せざるを得ない状況もあります。特に年金や貯蓄が十分でない場合、経済的な理由で子供と同居せず、一人暮らしを続けるケースもあります。また、介護施設に入るには費用がかかるため、できるだけ自宅で暮らすことを選ぶ高齢者も少なくありません。

家族ができる対策

高齢者が一人暮らしを続ける場合、家族ができる対策としては以下のような方法があります。

1. 定期的な連絡と訪問 一人暮らしの高齢者にとって、孤立感や疎外感は精神的に大きな負担となることがあります。家族は定期的に電話やビデオ通話で連絡を取り合い、日常的な会話をすることで高齢者の孤独感を和らげることができます。また、可能であれば定期的に訪問し、直接顔を見て健康状態や生活状況を確認することも大切です。

2. ICTを活用した見守りサービスの導入 先ほど述べたように、ICTを活用した見守りサービスは一人暮らしの高齢者を支える有効な手段です。センサーやカメラ、ウェアラブルデバイスなどを活用して、日常生活の安全をリモートで確認できるシステムを導入すれば、家族が常に高齢者の状態を把握でき、異常が発生した際には迅速に対応することができます。

3. 生活支援サービスや地域のコミュニティの活用 一人暮らしの高齢者を支援するためには、家族だけでなく地域のサポートも重要です。地域包括支援センターや高齢者向けの生活支援サービスを活用し、日常的な家事や買い物、健康チェックなどをサポートしてもらうことで、安心して暮らせる環境を整えることができます。また、地域のコミュニティやボランティア活動に参加することで、高齢者が社会的なつながりを持ち、孤立しないようにすることも大切です。

4. 緊急時の対策を話し合う 家族は緊急時の対策について事前に高齢者と話し合っておくことが重要です。例えば、地震や火災、体調不良などの緊急事態が発生した場合の連絡方法や避難場所、緊急連絡先を決めておくことで、万が一の際に迅速な対応が可能となります。また、見守りサービスを利用する場合、そのサービスの仕組みや緊急対応手順についても共有しておくことが重要です。

5. 自立支援と介護プランの検討

高齢者が一人暮らしを続ける上で、自立した生活を送れるように支援することも大切です。自立支援プログラムや介護予防サービスを利用して、健康状態を維持しながら可能な限り自立した生活が送れるようにサポートしましょう。また、将来的に介護が必要になる場合に備えて、介護サービスや施設利用のプランを検討しておくことも必要です。

これらの対策を講じることで、高齢者が一人暮らしを続ける場合でも安心して生活を送れるようにサポートすることができます。家族や地域社会が連携し、適切な支援を行うことが、高齢者の安全と幸福を守るために重要です。

増えている高齢者の一人暮らし

こうした状況に対して、社会はどのように対処すべきなのでしょうか。

社会構造の変化によって、一人暮らしの高齢者は今後ますます増加の傾向をたどると予想されます。

ライフスタイルや仕事の変化によって、核家族化と呼ばれる、夫婦や親子だけで構成される家族がほとんどになりました。

高齢者の価値観にも変化が起こり、「老後は子供たちに頼らず自立したい」という考えも多くなっていることも、単身高齢者が右肩上がりで急増する理由のひとつです。

しかし、ニュースでも取り上げられるオレオレ詐欺や孤独死など、単身高齢者がターゲットとなる犯罪や社会問題も存在し、単身高齢者の暮らしは、個人だけではなく社会全体にも影響を与えています。

一人暮らしをしている高齢者の人数の推移

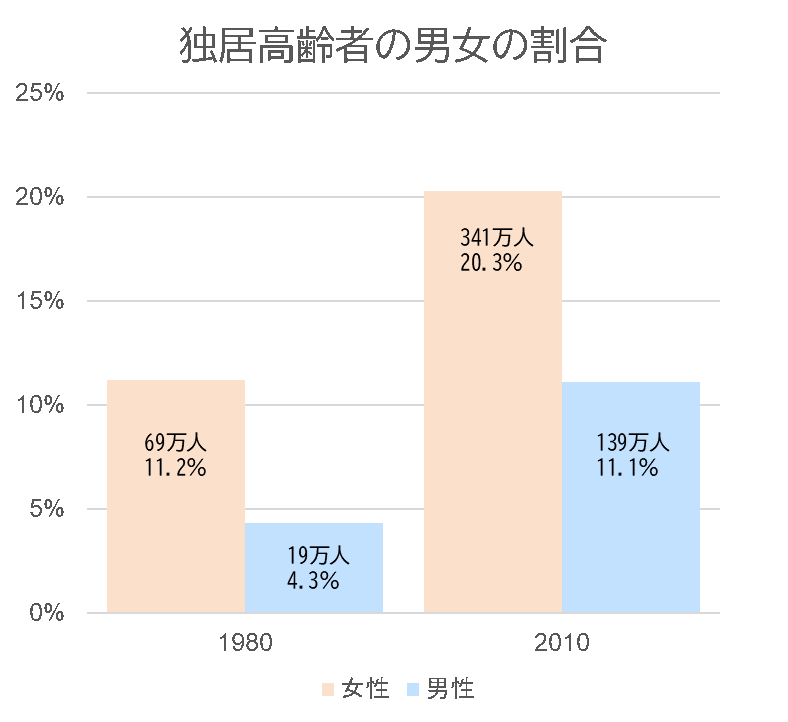

65歳以上の一人暮らし高齢者は、男女ともに増加傾向にあります。

内閣府 の「平成28年 高齢者の経済・生活環境に関する調査結果(全体版)」によると、1980(昭和55)年には、男性が約19万人、女性が約69万人、高齢者人口に占める割合は男性4.3パーセント、女性11.2パーセントでしたが、2010(平成22)年には、男性が約139万人、女性が約341万人、高齢者人口に占める割合は男性11.1パーセント、女性20.3パーセントという結果になっています。

中でも最も比率が大きいのは、配偶者と死別する確率の高い75 歳以上の高齢女性です。

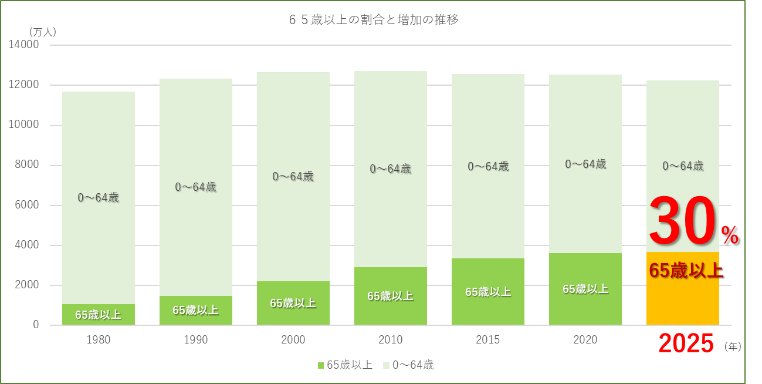

さらに、国民の3人に1人が65歳以上になるといわれている2025年には、男性が約230万人、女性が約470万人、高齢者人口に占める割合は男性14.6パーセント、女性22.6パーセントにまで増加する見込みです。

【関連記事】

高齢者の一人暮らしはどのくらいで限界?発生する問題と解決支援サービスとは

一人暮らし高齢者の実態

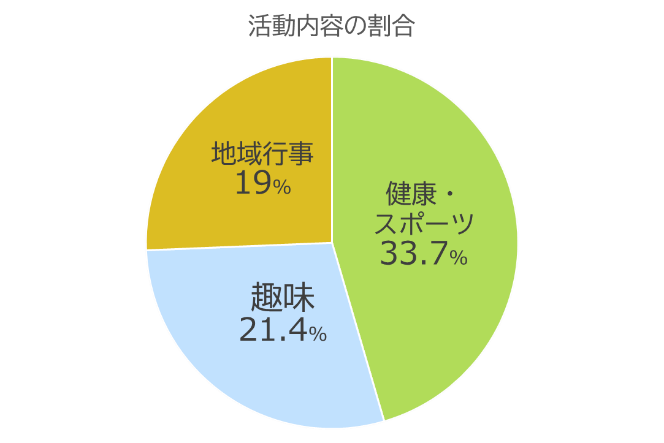

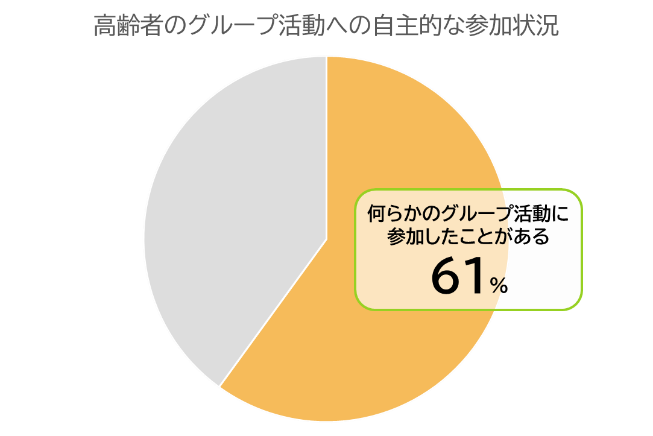

高齢者のグループ活動への自主的な参加状況は、内閣府 の「令和元年度 高齢者の経済生活に関する調査結果(全体版)」によると、1993(平成5)年以降増加傾向にあり、2013(平成25)年には、60歳以上の人の61.0パーセントが何らかのグループ活動に参加したことがあるという結果となっています。

活動内容は、「健康・スポーツ」が33.7パーセント、「趣味」が21.4パーセント、「地域行事」が19.0パーセントといった順番になっており、特に近年「健康・スポーツ」の増加が顕著です。

高齢者の会話(電話やEメール等も含む)の頻度は、内閣府の「平成23年度 高齢者の経済生活に関する意識調査結果(全体版)」によると、単身世帯を除く世帯の場合「毎日」が9割以上です。

しかし、単身世帯で毎日人と会話しているのは75.8パーセント程度であり、「2日~3日に1回」が14.8パーセントとなっています。

人付き合いの程度に関しては、内閣府 の「令和元年度 高齢者の経済生活に関する調査結果(全体版)」によると、60歳以上の高齢者の場合、「付き合っている」(「よく付き合っている」と「ある程度付き合っている」の総計)と答えた人は、女性80.7パーセントに対して男性73.8パーセントとなっています。男性のほうが他人との交流が少なく、頼れる人がいないという傾向が読み取れます。

高齢者が一人暮らしする理由とは

高齢者が一人暮らしを選ぶ理由は、社会的な背景や個人の価値観、生活環境によってさまざまです。代表的な理由として以下8つが考えられます。

1. 配偶者の死去や離婚

高齢者の一人暮らしの主な理由の一つは、配偶者が亡くなったり、離婚したりすることです。特に高齢の夫婦の間では、男性よりも女性の方が長寿であるため、女性が夫に先立たれて一人暮らしを続けるケースが多く見られます。離婚によっても、一人暮らしになることがあります。

2. 子供が独立し、別居している

核家族化が進む中、子供が結婚や仕事のために親元を離れ、独立するケースが増えています。これにより、子供たちがそれぞれの家庭を持つと、高齢者が一人暮らしを余儀なくされることが多くなります。特に都市部への移住が進むと、親との距離が物理的にも遠くなり、結果として高齢者が一人で暮らす状況が増加します。

3. 自立への意志

高齢者自身が独立心を持ち、できる限り自分の力で生活を続けたいと望む場合もあります。子供や家族と一緒に暮らすことで依存することを避け、自分のペースで生活したいという強い意志があるためです。こうした自立志向は、生活の自由やプライバシーを重視するためでもあります。

4. 経済的な理由

一人暮らしを選ぶ経済的な理由も存在します。特に、高齢者施設や介護サービスを利用するには費用がかかるため、できるだけ自宅での生活を続けようとする高齢者が多いです。また、年金や貯蓄が十分でない場合、家族と同居する選択肢が現実的でないことも理由の一つです。

5. 家族との距離感や人間関係の問題

家族との関係がうまくいかない場合や、価値観の違いが大きい場合、同居することに抵抗を感じる高齢者もいます。親子の間で生活スタイルや考え方に大きな違いがある場合、一人暮らしの方が気兼ねなく過ごせると感じることがあります。特に、同居に伴うストレスや軋轢を避けたいと考える高齢者が一人暮らしを続ける傾向があります。

6. 配偶者や子供がいない

生涯独身の高齢者や、子供がいない場合、自然と一人暮らしを続けることになります。特に、少子化が進む現代では、子供を持たない選択をする人々が増え、その結果、老後に一人で暮らす高齢者の割合が増加しています。

7. 地域コミュニティやサポートが充実している

高齢者が住む地域で、見守りサービスや介護サービスなどのサポート体制が充実している場合、一人暮らしでも安心して生活できる環境が整っていることがあります。地域コミュニティや友人とのつながりが強ければ、一人暮らしでも孤独感を感じにくく、安全に暮らせる可能性があります。

8. 介護施設への抵抗感

一部の高齢者は、介護施設への入居に対して抵抗を感じ、自宅での一人暮らしを続けることを望む場合があります。特に、自宅での生活に愛着がある場合や、施設生活に馴染めないと感じる場合、可能な限り自分の家で過ごしたいと考えることが多いです。

これらの理由から、高齢者が一人暮らしを選ぶことが増えていますが、その背景にはさまざまな個別の事情や価値観が絡んでいます。家族や地域社会は、こうした高齢者が安全で快適な生活を続けられるよう、支援や見守りの体制を整えることが重要です。

アクティブシニアの一人暮らしの実情

アクティブシニアの一人暮らしは、従来の高齢者像とは異なり、充実した生活を自立的に営む高齢者層の現状を示しています。アクティブシニアは、体力や知識を活かして社会活動や趣味に積極的に取り組む高齢者で、特に一人暮らしを選ぶ場合でも、自立した生活を楽しみながら送る傾向があります。以下に、アクティブシニアの一人暮らしの実情とその特徴について詳しく説明します。

1. 健康状態の維持と積極的な生活習慣

アクティブシニアは、健康意識が高く、日常的に運動や健康管理を積極的に行っていることが多いです。ウォーキングやジョギング、スポーツジムでの運動、ヨガや体操教室に参加するなど、身体の衰えを防ぐための習慣を持っています。また、食事に気を遣い、バランスの取れた食生活を心がけることで、体調を良好に保つ努力をしています。これにより、一人暮らしでも健康な生活を維持し、自立して生活を続けることが可能です。

2. 趣味や活動への積極的な参加

アクティブシニアは、一人暮らしであっても社会活動や趣味を積極的に楽しんでいます。旅行、ボランティア活動、カルチャースクールや趣味の教室に通うなど、多彩な活動に参加しており、外出する機会が多いです。こうした活動は、生活の充実感を高めるだけでなく、新たな友人や仲間を作る機会にもなり、社会的なつながりを保つ手段となっています。

3. テクノロジーの活用

アクティブシニアは、ICT(情報通信技術)にも積極的に適応していることが多く、スマートフォンやタブレット、パソコンを日常的に利用しています。SNSやビデオ通話を通じて友人や家族とコミュニケーションを取り、情報収集や娯楽を楽しむだけでなく、オンラインで買い物や銀行手続き、医療相談を行うなど、生活の多くの面でデジタル技術を活用しています。このように、デジタル化された生活基盤を使いこなすことで、一人暮らしの不便さを軽減し、より快適な生活を送ることができています。

4. 経済的な安定

アクティブシニアの中には、十分な年金や貯蓄があり、経済的に安定している人も多いです。また、一部の人々は定年退職後も再就職や副業を行い、収入を得続けることで自立した生活を維持しています。経済的に余裕があるため、旅行や趣味、学び直しなどの活動に投資することができ、生活の質を高めています。

5. 自立心とプライバシーの重視

アクティブシニアの多くは、自立して生活を営むことに強いこだわりを持っています。子供や家族と同居することで依存することを避け、自分のペースで生活したいという意志が強いのが特徴です。また、プライバシーを大切にし、他人に頼ることなく自分の力で生活を管理することを好む傾向があります。そのため、一人暮らしを選び、できるだけ自分の家で自立した生活を続けようとする高齢者が多いです。

6. 孤立感や不安の軽減

一人暮らしの高齢者にとっては、孤立感や緊急時の不安が問題となることが多いですが、アクティブシニアはこれらの問題に対して積極的に対策を取っています。例えば、地域のコミュニティに参加したり、友人や近隣住民と定期的に交流を持つことで孤立を防いでいます。また、緊急時の対応として、ICTを活用した見守りサービスやウェアラブルデバイスを利用し、自分や家族が安全に対応できる体制を整えています。

7. 将来的な備え

アクティブシニアの多くは、将来的な健康の衰えや介護の必要性についても現実的に考えています。今は元気に生活を送っていても、今後の体力や健康の変化を見越して、介護サービスの利用や高齢者向け住宅への移行など、将来の生活プランを事前に準備する姿勢を持っています。これにより、突然の体調不良や生活の変化にも対応できるような備えをしていることが多いです。

アクティブシニアの一人暮らしは、一般的な高齢者のイメージとは異なり、自立しながら積極的に社会や趣味に関わり、健康で充実した生活を送っています。健康管理、経済的な安定、テクノロジーの活用、地域とのつながりを活かし、孤立や不安を避けながら自分らしい生活を実現しているのが特徴です。

しかし、将来の変化に備えるために、緊急時の対応策や介護計画を事前に考慮することも重要です。アクティブシニアが安心して自立した生活を続けられるよう、家族や地域の支援も必要です。

ネガティブな要因としては以下のような理由が考えられます。

頼れる人がいない

何らかの理由で家族を頼れない、すでに家族は他界しているなど頼れる人がいないことが挙げられます。

内閣府の「平成23年度 高齢者の経済生活に関する意識調査結果(全体版)」によると、「病気の時や、一人ではできない日常生活に必要な作業の手伝いなどについて頼れる人の有無」という質問については、60歳以上の単身高齢者の場合、「別居の家族・親族」が66パーセントだったのに対し、「いない」と答えた人が12.3パーセントも存在しています。

何らかの理由で家族と別居している高齢者の中には、困ったときに頼れる人がいない人もいるのです。

逆にポジティブな理由で一人暮らしを選択する人も少なくありません。

今の生活に不満がない

生活環境に満足している、経済的に一人暮らしが可能で困っていない、慣れ親しんだ場所から離れたくないなど、今の生活に不満がないかたも少なくありません。

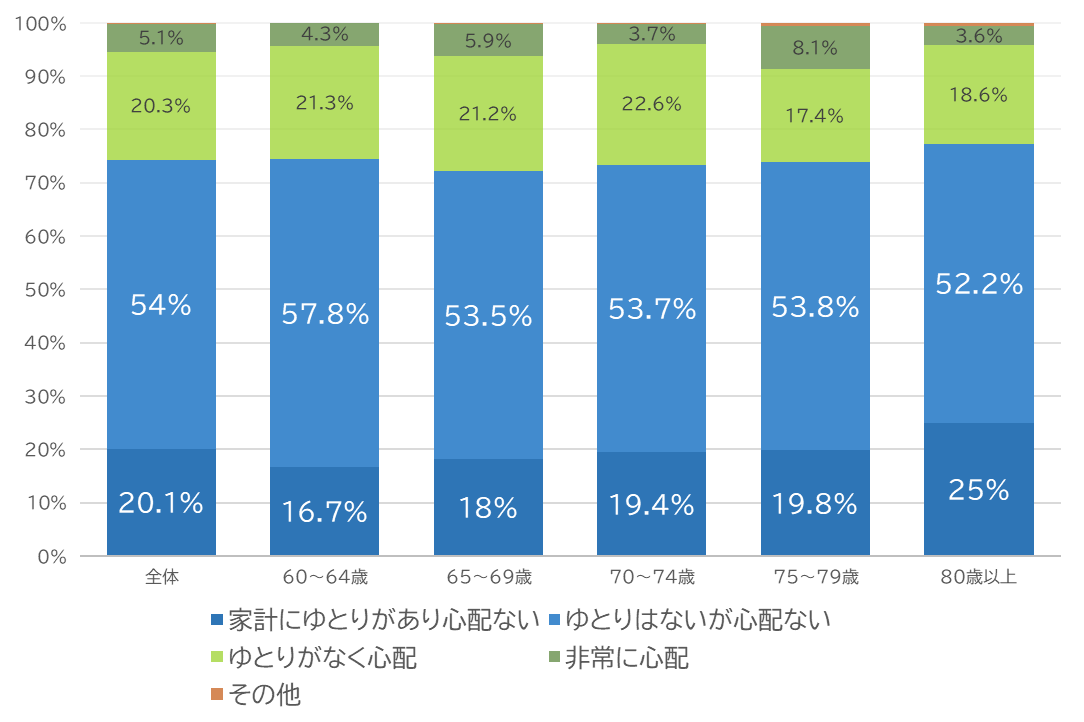

高齢者の経済状況に関して、内閣府の 「令和2年版 高齢社会白書(全体版)」によると、「経済的な暮らし向きに心配ないと感じる60歳以上の高齢者」は74.1%で、約7割という結果でした。つまり、多くの高齢者は現状の経済的な暮らしに満足しており、このまま一人暮らしを続けても良いと感じていることがわかります。

その中でも80歳以上の高齢者は、80.0パーセントと非常に高い割合になっています。

また、高齢者世帯の平成25(2013)年の年間所得は300.5万円で、全世帯平均の528.9万円と比較すると半分程度です。しかし、世帯人員一人当たりで見てみると192.8万円であり、全世帯平均である205.3万円と比較してもそれほど大きな差はありません。

60歳以上の高齢者に対して、今度は住まいに関する質問をしたところ、高齢者の約8割が現在の住居に満足しているという結果が出ています。

回答の内訳は、持ち家で79.1パーセント、賃貸住宅で56.6パーセントであることから、自分の住まい環境に満足している人の多くは、持ち家に住んでいることがわかります。

ちなみに、65~74歳の男性で52パーセント、女性で53.1パーセント、75歳以上の男性で58パーセント、女性で60.6パーセントと、年齢が上がるほど高くなり、半数以上の高齢者は現在の居住環境に不安を感じていないことがわかります。

また、内閣府の「平成26年度 一人暮らし高齢者に関する意識調査結果(全体版)幸福感、不安に関する事項」によると、65歳以上の高齢者に対し、「とても幸せ」を10点、「とても不幸」を0点として、現在どの程度幸せと思うかを質問したところ、平均点が「6.59」という結果になりました。

さらに年齢別にみると、80歳以上で平均点は「6.97」と最も高くなっています。

高齢者の一人暮らしが引き起こす問題

高齢者の一人暮らしには、認知症の進行によって引き起こされるトラブルや孤独死、生活意欲の低下などの問題があります。

一人暮らしになると認知症や体調不良は、家族や地域の人の協力が無ければ気づかれずに進行してしまいます。そのままにしておくと、ご近所トラブルや孤独死など単身高齢者によくある事態に陥ってしまう可能性が高くなるのです。

離れて暮らす家族が毎日電話で安否を確認するのが理想ですが、頼れる人が居ない場合は見守りサービスなどの介護サービスを利用して社会とのつながりを維持しておきましょう。

一番の解決策は家族で暮らすことですが、それが叶わない人はあらゆる介護サービスを一緒に検討して申し込むなど、万全の体制を整えておきましょう。

認知症の進行

一人暮らしの高齢者が認知症にかかると、地域の約束事を守れなくなり、近所の住人とトラブルになることが懸念されます。例えば、症状の悪化に伴いごみ出しのルールを守れなくなったり、悪いことと認識できず大声で騒ぎ、騒音の苦情が発生したりすることがあります。

最悪の場合、今住んでいる部屋からの退居を余儀なくされたり、犯罪に発展したりするケースもあるため、認知症高齢者を一人きりで生活させるのは問題が大きいといえます。

厚生労働省の「都市部の高齢化対策の現状(平成25年)」によると、要介護認定データによる認知症高齢者数は、2010(平成22)年9月末で280万人です。

これを、前述した同年度の高齢者人口全体に占める一人暮らしの割合(31.4パーセント)で見ると、約88万人です。

さらに2025年には、認知症高齢者は400万人で、37.2パーセントの高齢者が一人暮らしになると予測されているため、一人暮らしの認知症高齢者は約150万人にも及ぶ見込みです。

増加傾向にある孤独死

高齢者の一人暮らしについて考える上で、孤独死もまた避けられない大きな問題の一つです。

東京都福祉保健局 東京都監察医務院が行った調査結果「東京都監察医務院で取り扱った自宅住居で亡くなった単身世帯の者の統計」によると、東京23区で65歳以上の高齢者が孤独死した数の推移は、2003(平成15)年は1,441人であるのに対し、2012(平成24)年は2,727人と、およそ倍に増加しています。

生活意欲の低下

高齢者は、親、兄弟姉妹、パートナーとの死別や、職を離れることにより社会的立場をなくし、加齢によって身体的にも不安が出てきます。これらの環境の変化により、他者との関わりが少ない方は、意欲が低下しやすい傾向にあります。

定年を迎え第二の人生を歩もうと張り切っている人も多い世代ですが、仕事をしなくなった途端に社会との関わりが薄くなり、やりがいや生きがいを感じる機会がグンと減ると、認知症の進行や詐欺などの犯罪を含めた今までに遭遇したことの無いトラブルに見舞われ、前向きな姿勢も持てなくなってしまいます。

【関連記事】

70代80代の親が心配。普段の生活で家族が気を付けることとは。

高齢者の一人暮らしを支えるには

家族ができること

状況にもよりますが、家族ができることの一番は「日頃から関わりを持つこと」です。自分にも家庭がある、仕事があるという理由で頻繁に会いに行くことが難しい場合でも、「見守りサービス」を活用することで日常的な関わりを持つことができるようになります。

特に、認知症がある高齢者は、腐っているものを食べてしまったり、暑くてもエアコンを使わずに脱水症になってしまったりするおそれがあります。

そのような事態を回避するには、介護施設や訪問介護などのサービスを利用して、介護の専門家が毎日、あるいは定期的に接触するような状態をつくることが大切です。

→詳しい比較はこちら

また、高齢者が元気に動けるうちは、働くことで社会との接点を持つことができます。身体的な事情でそれが難しいようであれば、サークルやボランティア活動、自治体といったグループ活動に参加するよう、家族が促してあげると良いでしょう。

社会ができること

高齢になっても働けるように、国や社会にも高齢者を積極的に雇用する動きが出ています。厚生労働省の「平成28年『高年齢者の雇用状況』集計結果」によると、2016(平成28)年における65歳以上の常用労働者数は増加傾向にあります。

65歳の定年制を廃止した企業の数は、従業員数31人~300人規模の「中小企業」で3,982社(前年より137社増)、従業員数301人以上規模の「大企業」で82社(前年より17社増)という結果が見られます。

また、66歳以上の継続雇用制度を導入した企業の数においては、中小企業で7,147社(前年より633社増)、大企業で297社(前年より52社増)、70歳以上まで働ける企業の数は、中小企業で30,275社(前年より2,281社増)、大企業で2,203社(前年より246社増)という結果になっています。

雇用以外では、住民同士がお互いに助け合える地域づくりを行うために、2012(平成24)年の介護保険法の改正から、「見守り」などの生活支援実施が、国や地方公共団体の責務として規定されています。

【関連記事】

介護や支援を必要としない健康な高齢者の見守りサービスはボタン型が使いやすい?

今後ますます高齢化が進むと予想されることから、見守りサービスや介護施設の種類と数を充実させていく必要があるでしょう。一人暮らしをしている高齢者が社会との接点を持ち続けられるよう、グループ活動を行いやすくするための体制や環境作りも課題です。

自分らしく暮らせる高齢者住宅という選択

地域や民間の見守りサービスには、郵便や荷物の配達員が高齢者の家に立ち寄って声掛けしてくれるものや、カメラやセンサーなどを使用して、異常事態が起きた場合に検知してくれるタイプなど、さまざまな種類がありますが、見守りサービスもできることには限りがあります。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といった「高齢者住宅」は、専門の介護スタッフが常に高齢者の健康管理等を行ってくれるため、様々なリスクを下げることが可能です。

レクリエーションや体操、趣味のサークル活動などを行える施設もあり、社会との接点も持ちながら身体的にも精神的にも健康に過ごすことができます。

「一人暮らしの高齢者が増加する理由と家族ができる対策」まとめ

今後、社会が高齢者を孤立させないことがとても大切になります。

仕事や地域活動、ボランティアなどを通して社会とのつながりを作り、周囲と信頼しあえる関係性を築いていかなくてはなりません。

最近では65歳を過ぎても若々しくアクティブなかたも多いため、一括りに「守られる側」としてしまうのではなく、この時代に合わせた変化で高齢者の雇用を増やす、介護施設やサービスの充実など、ライフスタイルに合わせた人生の選択ができる社会が求められています。

2025年には3人に1人が高齢者になる時代が確実にやってきます。この現状を打破するためには若い世代の協力と理解が欠かせません。負担の先送りなどの課題も残っているので、全世代の人々の暮らしや尊厳が守られる社会が必要なのです。

地域や自治体だけでなく国を挙げて高齢者社会に向けた取り組みがすでに始まっています。

まずは身近な人への声掛けや離れて暮らす家族への電話やメールなど、コミュニケーションを習慣化していくことが大切です。

「毎日」知りたい家族のサイン。

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

\ピースサインとは/

離れて暮らす家族の体調が「毎日」わかる見守りサービスです

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

各種見守りサービスのメリットとデメリット│見守りサービスの比較と選び方のポイント

2022-08-09

高齢者の見守りサービスは第三者の介入があっても駆けつけてもらいたいか、自分たちだけで見守りたいか、プライバシーは守りたいか、などさまざまな種類があり、メリットもデメリットもあるため、見守られるご家族の思いなど家族間での対話が大切です。

独居高齢者の孤独死の現状と防止策やサービスとは

2022-05-24

各自治体が地元の事業者や団体と連携してサービスを構築し、高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らすための「見守りサービス」や「安否確認サービス」で雇用の促進や地域の活性化に貢献している現状をご紹介。

関連タグ