独居高齢者の孤独死の現状と防止策やサービスとは

2022-05-24独居高齢者の増加と孤独死問題

地元で暮らしていても、地域社会との接点がなく年齢を重ねる毎に社会から孤立する一人暮らしの高齢者が多い現在。

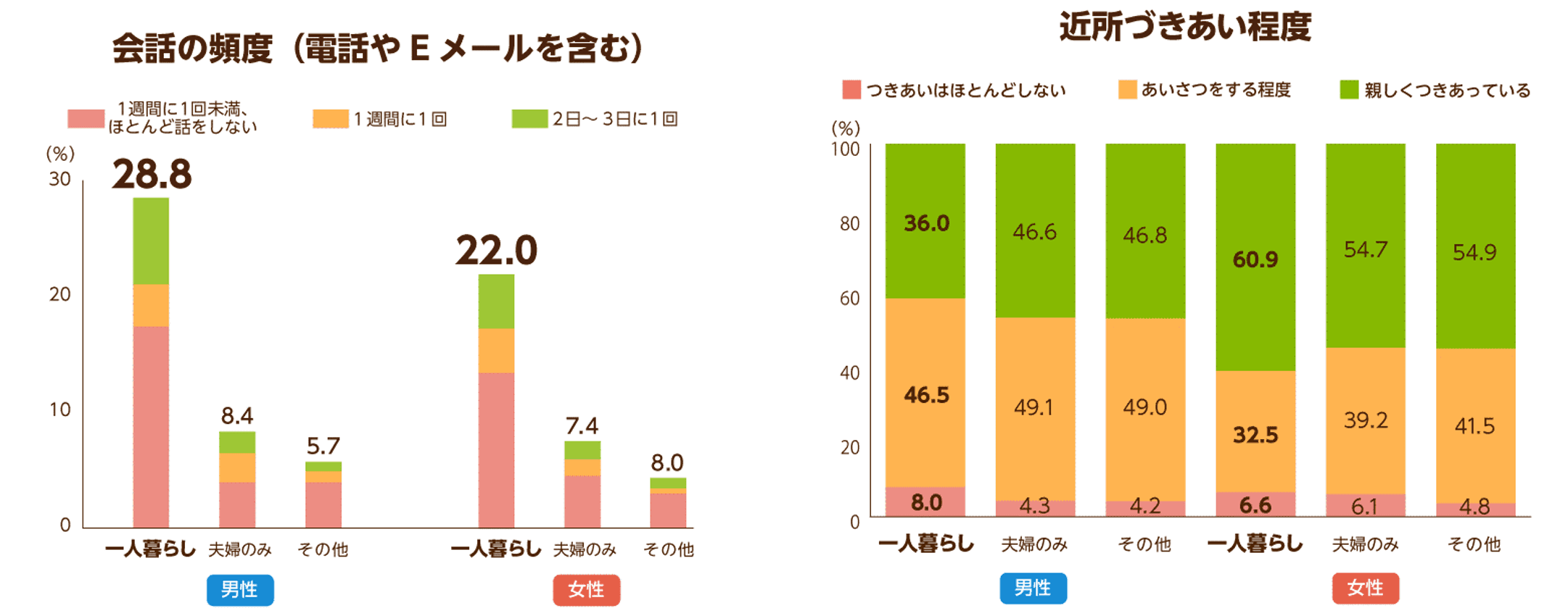

内閣府の調べでも、独居高齢者の会話の頻度は電話やメールも2、3日に一回、ほとんどの人が一週間に一回程度。さらに、近所づきあいについては約64パーセントが「ほとんどない」、もしくは「あいさつをする程度」と回答しています。

独居高齢者の孤独死は、現代社会の高齢化や家族構造の変化に伴い、深刻な社会問題となっています。孤独死は、家族や地域社会とのつながりが希薄になった高齢者が、自宅で一人で亡くなり、長期間にわたって発見されない状況を指します。

独居高齢者の孤独死の現状と防止策、防止のための高齢者福祉サービスについてご説明したいと思います。

現状

高齢化の進展と独居の増加

日本では高齢化が急速に進んでおり、一人暮らしをしている高齢者の割合も増加しています。特に配偶者に先立たれた後に一人暮らしを続ける高齢者が多く、こうした方々が地域や家族との関わりが希薄になることで、孤独死のリスクが高まっています。厚生労働省のデータによれば、孤独死は都市部で特に増えており、誰にも気づかれずに亡くなるケースが少なくありません。社会的孤立と健康問題

独居高齢者の多くは、社会的に孤立しがちで、定期的な交流や見守りが不足しています。また、慢性疾患や体調不良を抱えるケースが多く、外出や医療機関へのアクセスが制限されることで、身体的・精神的健康の悪化が進むこともあります。このような状況では、緊急時の対応が遅れ、命に関わる事態が発生しやすくなります。

防止策とサービス

見守りサービス

高齢者向けの見守りサービスは、孤独死の防止に効果的です。多くの自治体や民間企業が、定期的に電話や訪問で安否確認を行うサービスを提供しています。これには、センサーやインターネットを活用したものもあり、自宅内の動きや異常を自動的に検知することで、異常時には家族や医療機関に通知する仕組みが整っています。最近では、スマートホーム技術を活用したサービスも普及しており、日常の生活動作(トイレや食事など)をモニタリングすることができます。地域コミュニティとの連携

地域コミュニティによる見守り活動も重要な防止策です。自治体や地域のNPO、ボランティア団体が中心となり、独居高齢者の家を定期的に訪問したり、声をかける活動を行うことで、孤立を防ぎます。また、商店街や郵便局、宅配業者など、日常的に高齢者と接触する職種の人々が、異変に気づいた場合に迅速に対応する仕組みづくりも進んでいます。高齢者専用住宅や集合住宅の利用

高齢者向けの集合住宅や、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を利用することで、孤独死のリスクを減らすことができます。これらの住宅には、介護スタッフが常駐していたり、緊急時に駆けつける体制が整っているため、独居高齢者でも安心して暮らすことができます。また、同じ境遇の高齢者が集まることで、互いに支え合うコミュニティが形成され、社会的な孤立を防ぐことも可能です。テクノロジーの活用

スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器を活用した高齢者向けアプリやサービスも増えています。これにより、家族との定期的な連絡や、異常時のアラート機能が利用可能です。また、LINEやビデオ通話を通じて家族や友人とのコミュニケーションが手軽に行えるようになり、孤独感を軽減できます。健康管理と定期的な医療チェック

独居高齢者は、日常的な健康管理が重要です。定期的な健康診断や、かかりつけ医との継続的な接触を通じて、持病の悪化や体調不良を早期に発見し、適切な治療を受けることが推奨されています。また、訪問介護や訪問看護のサービスを利用することで、生活面でのサポートを受けることも可能です。

独居高齢者の孤独死を防ぐためには、見守りサービスや地域コミュニティとの連携、テクノロジーの活用が不可欠です。高齢者が安心して暮らせる環境を整えるためには、社会全体でのサポート体制の強化が必要です。

独居高齢者が孤立しない社会の取り組み

高齢者が孤立しない暮らしをするためには、社会に参加し多くの人とのつながりを持つことが必要です。また、人との関わりや共有できる趣味やフィールドからは生きがいを見いだすことができます。

地域や社会とのつながりを保つための受け皿も、現在では整備されつつあります。仕事・ボランティア・趣味など何かしらのつながりを積極的につくることで、一人暮らしをしていても社会から孤立しないための対策を自ら立てる高齢者も増えてきました。

日頃から、できる限り外へ出るなど、個人で孤独死のリスクを減らすための対策を立てることが必要な時代となってきているのかもしれません。独居高齢者が孤立しないためのこれからの取り組みには、社会全体でのサポート体制の強化や、新しい技術やサービスの活用が重要です。

■ 具体的な取り組みと方向性

1. 地域コミュニティの強化

高齢者が孤立しないためには、地域社会とのつながりが欠かせません。以下のような施策が今後さらに求められます。

近隣住民との交流促進

地域住民同士のコミュニケーションを深めるための活動やイベントを定期的に開催し、高齢者が積極的に参加できる環境を整備します。例えば、地域の集まりや趣味のサークル、日常の中での声かけ運動などが考えられます。これにより、日常的に他者と接触する機会が増え、孤立感を軽減できます。コミュニティカフェやサロンの設置

地域に気軽に立ち寄れる場所を設け、高齢者が交流できる場を提供します。これらのカフェやサロンでは、ボランティアや地域の人々が定期的に顔を出し、見守りと交流を行うことができます。特に、日常生活の中で少しずつ関わることが孤立防止に効果的です。

2. テクノロジーの活用

高齢者の孤立を防ぐために、デジタル技術の普及と活用がますます重要になります。

スマートデバイスやアプリの普及

スマートフォンやタブレットを通じて、簡単に家族や友人、地域とのつながりを保つことができるアプリやツールを提供します。特に、LINEやビデオ通話などの手軽なコミュニケーション手段を活用することで、高齢者が孤独を感じずに生活できるようになります。AIやIoTを使った見守りサービス

家の中にセンサーやカメラを設置し、高齢者の活動をモニタリングすることで、異常が発生した場合に自動的に通知されるシステムを導入します。これにより、遠方に住む家族も安心して高齢者を見守ることができます。また、音声アシスタントを用いた簡単な操作で、孤立感を軽減する対話型サービスも考えられます。

3. 自治体とNPOの連携

自治体やNPOが連携し、独居高齢者を支援する取り組みを強化することが必要です。

訪問サービスの拡充

地域のNPOやボランティアが定期的に高齢者宅を訪問し、日常の見守りや安否確認を行うサービスの拡充が求められます。これには、日常的な買い物の代行や、医療機関への同行、趣味や学びの場への誘導などが含まれます。高齢者が外に出る機会を作るだけでなく、生活の中に他者との交流を自然に取り入れることができます。ソーシャルワーカーやケースワーカーの派遣

孤立しがちな高齢者を支援するため、専門のソーシャルワーカーやケースワーカーが個別に支援を行う体制を整えることも有効です。生活状況や健康状態を定期的に確認し、必要に応じて適切な支援を提供します。

4. 多世代交流の促進

高齢者が孤立しないためには、若者や中年層との交流が重要です。

多世代型住宅や施設の拡充

高齢者と若い世代が同じ施設や住宅に暮らす「多世代型住宅」の設置が、孤立を防ぐ一つの方法です。こうした場所では、異なる世代が自然に交流する機会が増え、高齢者も地域の一員として活発に生活を送ることができます。また、若い世代にとっても、年長者の経験や知識から学ぶ機会となるため、相互にメリットがあります。学校や大学との連携

学校や大学と地域の高齢者施設が連携し、学生と高齢者が定期的に交流する機会を提供する取り組みも有効です。これにより、若者の社会貢献意識が高まり、高齢者も新しい刺激を受けることができます。

5. 高齢者のデジタルリテラシー向上

デジタル技術の活用が孤立防止に有効であるため、デジタルリテラシーを向上させる支援が今後の取り組みの一環となります。

- デジタル教室の提供

高齢者向けに、スマートフォンやパソコンの使い方を教えるデジタル教室の開催が重要です。地域の公共施設や自治体が主催し、ボランティアが講師となることで、学びやすい環境を提供できます。デジタルツールを使いこなすことで、遠くの家族や友人との連絡が円滑になり、孤立感の軽減が期待されます。

これからの取り組みでは、地域のつながりを強化し、テクノロジーを活用しつつ、自治体やNPO、そして多世代間の交流を推進することで、独居高齢者が孤立しない社会を目指すことが重要です。高齢者が安心して生活できる環境づくりには、地域全体での連携が欠かせません。

【関連記事】

65歳になったら考えたい「介護保険」。制度や利用条件、申請方法など「介護保険」を徹底解説!

2012年の介護保険法改正の生活支援内容

一人暮らしの高齢者が孤立することなく安心して生活するために、2012年の介護保険法改正で、見守りなどの生活支援を行うことが国や地方公共団体の責務として規定されました。

地域で活動している民生委員や見守り協力機関、ボランティアなどの方々が、声かけや訪問などを行い、住民同士がお互いに助けあえる地域づくりをそれぞれの自治体が目指しています。

2012年の介護保険法改正では、高齢者が一人暮らしでも孤立せず安心して生活できるよう、生活支援や見守りのサービスを充実させるために、国や地方公共団体の役割が強化されました。

■ 具体的な改正の内容とその背景

1. 生活支援・見守りサービスの充実

改正前の介護保険制度では、主に身体的介護(入浴や食事の介助など)に重点が置かれていました。しかし、2012年の改正により、生活支援や見守りといった、日常生活の維持や孤立防止を目的としたサービスも重要視されるようになりました。この改正によって、高齢者の生活全般を支援することが国や地方公共団体の責務として明確に規定されました。

生活支援サービス

高齢者の日常生活を支えるため、買い物や掃除、洗濯などの支援を行うサービスが導入されました。これにより、身体介護だけでなく、日常のちょっとした困りごとや、生活の質を向上させるための支援が行われるようになっています。見守りサービス

一人暮らしの高齢者が孤立しないよう、定期的な訪問や電話での安否確認、生活状況の確認ができる見守りサービスが強化されました。これにより、突然の体調不良や事故があった際にも早期発見が可能となり、孤立死を防ぐ役割も果たします。

2. 地域包括ケアシステムの導入

介護保険法改正の大きな柱の一つに、地域包括ケアシステムの構築があります。これは、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように、医療・介護・予防・生活支援が一体となって提供されるシステムです。このシステムの中で、地方公共団体が中心となり、地域全体で高齢者を支える仕組みが整備されました。

- 地域ケア会議の開催

地域ごとに「地域ケア会議」を定期的に開催し、医療・介護の専門職や福祉関係者、自治体の職員などが集まり、高齢者の支援策や課題を共有します。この会議を通じて、一人暮らしの高齢者が必要とする支援や見守りを地域全体で検討し、効率的かつ効果的なサービスが提供されるようになっています。

3. 自治体の責務としての生活支援

2012年の改正では、地方公共団体に対して、生活支援や見守りサービスを提供する責務がより明確化されました。特に、地域の特性や住民のニーズに合わせた柔軟な対応が求められています。

日常生活圏域の設定

地域包括ケアシステムの導入に伴い、自治体は「日常生活圏域」を設定し、その圏域ごとに高齢者に必要なサービスを提供する責任を負うことになりました。これにより、より細やかで個別対応が可能になり、地域ごとのニーズに応じた支援が行われるようになっています。地域住民との協力

自治体は、地域住民やボランティア団体、NPOと連携して、高齢者が孤立しないよう支援する体制を整備しています。地域での見守り活動や交流促進イベントなどを積極的に支援し、住民同士が高齢者をサポートし合う環境づくりが進められています。

4. 介護予防・日常生活支援総合事業の導入

2012年の改正では、介護保険制度の中に「介護予防・日常生活支援総合事業」が導入されました。これにより、要介護状態になる前から、地域で日常生活を支援するサービスが提供されるようになりました。

介護予防支援

高齢者が要介護状態にならないよう、介護予防に関する取り組みが強化されました。例えば、体操教室や趣味のサークルなどの活動を通じて、身体的な健康を保つだけでなく、地域とのつながりを維持することが重視されています。日常生活支援サービス

高齢者の生活を支えるために、地域のボランティアやNPOが協力して、掃除や買い物、話し相手といった日常的なサポートを提供する取り組みも始まりました。このような支援により、一人暮らしの高齢者でも、安心して自立した生活を送ることができる環境が整えられています。

2012年の介護保険法改正では、国や地方公共団体が高齢者の生活支援や見守りを担うことが明確に規定され、一人暮らしの高齢者が孤立することなく安心して生活できるための施策が拡充されました。

地域包括ケアシステムを中心に、地域全体で高齢者を支える仕組みが整備され、自治体や地域住民、ボランティアが協力して支援を行うことで、孤立や孤独死を防ぐ取り組みが進められています。

東京都では47事業者・団体(2017年9月現在)と「都と事業者との連携による高齢者等を支える地域づくり協定」を締結協定を結んでおり、金融や交通、コンビニエンスストア、物流・配達、ライフラインなど13分野の事業者の従業員が「新聞がたまっている」「電気メーターの使用量が少ない」など、日頃の業務において気がついたことがあれば、区や市町村に連絡する仕組みになっています。

自治体独自のサービスのほかにも、ふるさと納税の返礼品として安否確認サービスを導入している自治体もあります。「弁当を宅配して安否確認をする」

「乳酸菌飲料を届けて安否確認をする」

「牛乳などの乳製品を宅配して安否確認をする」

「野菜の宅配サービス」

「ゴミ出し代行サービス」

「緊急通報システム設置サービス」

「シルバー人材センターによる家事援助サービス」

「お墓の清掃、花替えサービス」

といった細やかなニーズに対応するサービスまで登場しています。

これからの社会は“誰かに負担を押し付ける”のではなく「地域のつながりとICTでつくる見守り」にシフトしていっているのです。

【関連記事】

介護や支援を必要としない健康な高齢者の見守りサービスはボタン型が使いやすい?

「独居高齢者の孤独死の現状と防止策やサービスとは」まとめ

独居高齢者の孤独死問題は完全に解決するのは難しいと言われていますが、様々な具体的な対策を講じることでリスクを大幅に軽減することは可能です。

孤独死問題を防止するための具体的な対策として各自治体は行き届いた高齢者福祉を提供しています。

1. 地域包括ケアシステムの強化

地域包括ケアシステムは、医療・介護・予防・生活支援が一体となって、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる仕組みです。このシステムをより強化し、独居高齢者に対して日常的な見守りや支援を提供することが孤立防止の大きなカギとなります。

定期的な訪問・電話連絡

地域の福祉職員や介護スタッフ、ボランティアが独居高齢者宅を定期的に訪問し、健康状態や生活状況を確認する取り組みを充実させることが重要です。また、訪問が難しい場合でも、電話やリモートでの定期連絡を行うことで、孤独死のリスクを低減できます。地域ケア会議の定期開催

高齢者の生活状況や支援ニーズについて、地域の専門職が情報を共有し、問題解決に向けたアプローチを検討する地域ケア会議が、各地域で定期的に開催されています。この会議を通じて、独居高齢者の生活状況を把握し、必要なサポートを迅速に提供する体制を整えることが効果的です。

2. 見守りサービスの拡充

独居高齢者が孤独死しないよう、見守りサービスをより充実させることが重要です。具体的には以下のようなサービスが有効です。

ICTを活用した見守りサービス

最近では、センサーや通信技術を利用した見守りシステムが普及しています。例えば、ドアの開閉や電気の使用状況などを自動でモニタリングし、異常があった場合には家族や地域の支援者に通知するシステムがあります。これにより、緊急時の迅速な対応が可能になります。スマートスピーカーやデジタル端末の活用

スマートスピーカーやタブレット端末を活用し、高齢者が簡単に家族や見守りスタッフとコミュニケーションを取れる環境を整えることも有効です。特に、声で操作できるスマートスピーカーは、操作が難しい高齢者でも使いやすいデバイスとして注目されています。

3. 地域住民やボランティアとの連携強化

高齢者が孤立しないためには、地域全体で見守り活動を行うことが効果的です。地域住民やボランティアが日常的に交流を持ち、支え合うことが孤独死防止に貢献します。

地域の交流促進イベント

地域での交流イベントやサロン活動などを定期的に開催し、独居高齢者が地域のコミュニティに積極的に参加できる機会を増やすことが大切です。こうした交流があることで、孤立感を和らげるとともに、異常があった際の早期発見にもつながります。見守りボランティアの育成

地域住民やボランティアが独居高齢者を見守る体制を整えることも重要です。定期的な訪問や買い物の代行、ちょっとしたお手伝いを行うことで、高齢者が安心して暮らせる環境を提供できます。また、こうした活動を通じて、日常の変化に気づくことができ、孤独死を未然に防ぐ効果があります。

4. 自治体による支援策の推進

自治体の積極的な介入も、孤独死を防ぐために必要です。介護保険法の改正によって、自治体には高齢者の生活支援や見守りサービスを提供する責務が規定されています。これを踏まえ、自治体は以下のような取り組みを進めています。

日常生活支援事業の拡充

高齢者が自宅で安心して生活できるよう、自治体が提供する日常生活支援事業を充実させることが求められています。例えば、家事援助や外出支援などのサービスを通じて、孤立を防ぎます。緊急通報システムの導入

緊急時に備えた通報システムの導入も重要です。ボタン一つで自治体や家族に通報できる装置を設置し、緊急事態が発生した際に迅速な対応ができる体制を整えることで、命を守ることができます。

5. 家族との連携とサポート

家族が遠くに住んでいる場合でも、定期的に連絡を取ることが孤立を防ぐ一助となります。家族が高齢者の状況を把握し、必要に応じて適切なサポートを提供できるよう、以下の対策が有効です。

リモート見守りサービスの活用

スマートホーム技術を使って、遠く離れて住む家族が高齢者の生活状況を見守ることができるサービスが提供されています。これにより、日常の異変を早期にキャッチし、家族が迅速に対応することが可能になります。定期的な訪問や電話連絡

家族が定期的に電話をかけたり、訪問を行ったりすることで、高齢者の孤立を防ぐことができます。特に、長期間にわたる不在や連絡の途絶を未然に防ぐための定期連絡は重要です。

独居高齢者の孤独死問題は、複合的な要因によって引き起こされるため、完全に解決することは困難ですが、様々な対策を講じることでそのリスクを大幅に減らすことが可能です。

地域包括ケアシステムや見守りサービスの拡充、地域住民やボランティアとの連携、自治体の支援策、さらには家族のサポートが一体となって機能することで、独居高齢者が孤立することなく、安心して生活できる環境を提供することが求められます。

「毎日」知りたい家族のサイン。

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

\ピースサインとは/

離れて暮らす家族の体調が「毎日」わかる見守りサービスです

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

各種見守りサービスのメリットとデメリット│見守りサービスの比較と選び方のポイント

2022-08-09

高齢者の見守りサービスは第三者の介入があっても駆けつけてもらいたいか、自分たちだけで見守りたいか、プライバシーは守りたいか、などさまざまな種類があり、メリットもデメリットもあるため、見守られるご家族の思いなど家族間での対話が大切です。

高齢者の一人暮らしはどのくらいで限界?発生する問題と解決支援サービスとは

2022-05-24

病気や介護、災害など一人で対処の難しい状況になったときにだれでも利用できるサービスの提供と「つらくても治療を受けて病院で生きる」生活から「自分らしく納得のいく生活」を目指す「QOL」に目を向けたサービスの実現に各自治体と企業で取り組んでいます。

関連タグ