トカラ列島近海の群発地震――いざという時の“見守り”という備え

2025-06-30地震が多い2025年、家族と“ちゃんとつながる”準備、できていますか?

2025年は、1月13日の日向灘地震を皮切りに、全国各地で震度4以上の地震が続きました。

6月に入ってから、この1週間に国内で観測された有感地震の回数は前週と比較して非常に多く、またその大半がトカラ列島近海の群発地震であることも注目すべきポイントです。

震度3以上の地震は25回発生し、そのうち22回はトカラ列島近海を震源とする地震でした。

トカラ列島近海では21日(土)から群発地震が始まり、ピークとなった23日(月)には有感地震が183回発生。21日(土)から29日(日)10時までの累計では速報値で539回に達しているというニュースが出ています。

近年の群発地震の中では有感地震の回数が最も多くなりました。

一連の地震で最も規模が大きいのは22日(日)の17時15分と24日(火)16時04分に発生したマグニチュード5.1です。

2023年の活動では最大がマグニチュード5.1、2021年の活動ではマグニチュード6.1。特に小宝島付近で地震活動が活発で、6月21日以降、震度1以上の地震が600回以上観測されています。

また、29日にはM5.1の地震も発生し、悪石島で震度4、小宝島と奄美市で震度3を観測しました。

関東、九州、中部と、地域を問わず揺れているのが今の日本です。

しかし「自分の地域はまだ大丈夫」と思っている方も多いのではないでしょうか。ここで改めて考えたいのは、備えは「モノ」だけで十分なのか、ということです。

【関連記事】

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

トカラ列島のこれからの予測ととるべき対応

トカラ列島の地震予測については、現時点(2025年7月)でも「正確な時期や規模を事前に予測することは不可能」というのが科学的な立場です。しかし、地震活動の特徴や過去の傾向から、ある程度の「地震リスクの高まり」を読み取ることは可能です。

トカラ列島の地震予測に関して現在わかっていることを、科学的根拠と具体例を挙げながら説明します。

■ トカラ列島における地震活動の特徴

トカラ列島は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートが接する沈み込み帯の縁辺部に位置しており、プレート境界や火山活動が複雑に絡み合う地帯です。このため、

・小規模な地震が頻発する「群発地震」の多発地帯であり、

・火山活動(硫黄鳥島など)との連動性が示唆されている地域でもある

たとえば、2021年4月と2021年12月には十島村近海でM4〜5クラスの群発地震が数百回規模で発生しており、住民避難も行われた事例があります。

■ 予測に関する限界と可能性

地震の発生メカニズムに基づくと、「いつ、どこで、どのくらいの規模の地震が起こるか」を日付単位で予測することは困難です。これはトカラ列島に限らず、世界中の地震予測に共通する課題です。

ただし、「前兆的な現象」や「統計的傾向」は注目されています。

地震の回数や分布の変化

平常時に比べて有感地震や微小地震が急増した場合、今後の地震活動の活発化が懸念されます。

地殻変動やGPS観測の異常

地表のひずみ(地盤の上下変動など)が蓄積していると、大きな地震が起こる下地が整っている可能性が示唆されます。

過去の周期性

トカラ列島では群発地震が数年おきに起きており、気象庁も「今後も同様の活動が繰り返される可能性がある」としています。

■ 近年の動向(2024年〜2025年)

最新の群発地震情報や地震活動の監視結果は、気象庁「地震火山月報」や、九州大学地震火山観測研究センターの発表資料などで公開されています。

2024年以降、トカラ列島周辺では大規模な地震は確認されていませんが、小さな群発地震は定期的に起こっており、完全に沈静化したとは言えません。

また、トカラ列島の南にある琉球海溝沿い(奄美大島〜沖縄本島〜与那国)では「南西諸島海溝型地震」の可能性も指摘されており、この連動が今後の注目点となっています。

■ 予測はできないが「前兆監視と防災対策」が重要

トカラ列島の地震予測については、

・日時や場所を特定する予知は不可能

・しかし地震活動の傾向を把握し、防災意識を高めることは可能

というのが現実的な認識です。

住民や関係者は、

・地震情報や気象庁の発表を日常的にチェック

・備蓄や避難訓練、地震速報アプリの活用

などを通じて、突然の群発地震や大地震に備える態勢を整えておくことが最も重要です。

2025年6月に入ってからの震度4以上地震

6月2日(火)03:52/十勝沖地震:M6.3・震度4

北海道・十勝沖を震源とし、かなり規模の大きな地震が発生、震度4を観測したしっかりとした揺れを感じる地震でした。

6月3日:長野県南部 M5.2/最大震度4

この地震は、内陸型の直下型地震とみられ、震源の浅さから揺れが鋭く、局地的には「ドン」と突き上げるような体感があったと報告されています。震度4を観測した地域では、家具が揺れたり、早朝の時間帯ということもあり、多くの人が目を覚ましたという声もSNSなどに複数見られました。

6月19日(金)08:08/根室半島南東沖地震:M6.1・震度4

同じく北海道の根室半島付近でマグニチュード6クラスの地震が起きました。震度4を記録。釧路地方気象台資料によれば、この地震は5月〜6月にかけて発生した複数のM6前後の地震群に連なるもので、内陸部のプレート境界付近で定常的に発生している活動だと分析されています。

トカラ列島の群発地震も継続中で、6月22日〜29日の間、トカラ列島近海で群発地震が起こっており、6月29日には震度4を観測し、最大でM5.1という一連の動きが続いています

こうして見てもわかるように、特定の地域に偏っているわけではなく、全国どこにいても備えが必要な状態であるといえます。

【関連記事】

過去の大地震と未来のリスクを徹底解説|今すぐ備えるべき防災ガイドと安否確認の重要性

地震が起きたとき、一番困るのは「家族の様子がわからないこと」

防災リュックや非常食の備蓄は進んできました。でも、実際に地震が起きたとき、一番不安になるのは

「家族が無事かどうか、連絡が取れるか」です。

・スマホが通じない

・相手の電源が切れている

・忙しくてすぐ返信できない

こういう状況でも、「無事を知る」手段があるだけで安心感はまるで違います。

災害時に「家族と連絡が取れない」という状況は、情報が遮断された状態で不安が極限まで高まるという、精神的にも非常につらい体験です。地震や台風など大規模な災害が発生すると、電話や通信回線が混雑・停止し、スマートフォンやLINEなど、普段頼りにしている手段が役に立たなくなることがあります。

特に2011年の東日本大震災や、2024年元日の能登半島地震でも、「何時間も家族の安否がわからなかった」という声は数えきれないほど報告されました。たとえ大きな被害が出ていなくても、“無事かどうかがわからない”という状態自体が、災害のもうひとつの被害といえます。

また、家族の中に高齢者や障害のある方、小さな子どもがいる場合は、

「自力で助けを求められるか」

「避難できたか」

ということも心配になります。

特に高齢の親が一人暮らしをしているようなケースでは、

「何も音沙汰がない」=「倒れているのでは?」

という想像がどうしても頭をよぎります。

連絡が取れない状況が長く続くと、家族は「探しに行くべきかどうか」と悩み、移動中に二次災害に巻き込まれるリスクも出てきます。つまり、家族同士が安否を確認できないことは、“二次的不安”と“行動リスク”の連鎖を生む問題でもあるのです。

この問題を少しでも軽くするために、今は「安否を自動で知らせる方法」や「通信が混雑していても使える手段」を用意することが重要視されています。

【関連記事】

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

“見守りサービス”は、家族へのやさしい備え方

見守りサービスというと、高齢者向けのものだと思う人もいるかもしれません。しかし最近はスマホを通じて動作や位置情報を共有できる、誰にでも使える仕組みが広がっています。

たとえば:

・普段どおりアプリを使っているだけで「今日も大丈夫」が伝わる

・長時間スマホの操作がなければ、家族に通知が届く

・GPS機能で、避難した場所を共有できる

防災というとどうしても「食料の備蓄」「懐中電灯」「避難場所の確認」など、“物”や“行動”の備えに意識が向きがちですが、「誰かを思う気持ち」を形にしておくこともまた、立派な備えです。

災害時、「自分は大丈夫か」よりも先に浮かぶのは、「家族は無事だろうか」という思いです。特に、離れて暮らしている親や祖父母、仕事中で連絡が取れない配偶者、学校にいる子どもたち……。 普段そばにいない大切な人に、何かあったときに、すぐ駆けつけることができない現実を、私たちは知っています。

そんな中、見守りサービスは、

「いちいち電話をかけなくても、生きていることがわかる」

「動いている、日常を送っている、だからきっと大丈夫」

と、小さな“安心”を与えてくれます。それは、互いを信頼しているからこそ成り立つ距離感であり、干渉ではなく、そっと見守るという思いやりのかたちです。

また、見守りサービスのいいところは、

「何も起きない日常にも意味がある」

ということを思い出させてくれる点です。センサーが動いている、アプリが立ち上がっている、それだけで

「今日もいつも通りだ」

と知ることができ、“何もない”を可視化することが、これほど人の気持ちを落ち着かせるのかと気づかされます。

つまり、見守りサービスは、ただの防災ツールではありません。“つながっている”という確信を優しい形で家族に届けてくれるツールなのです。

無理に連絡しなくても、普段の生活の延長で“安否がわかる。これは防災と日常のちょうど中間にある、新しい備え方と言えるのです。

無理なく、少しずつ。「日常に近い備え」がいちばん続く

備えは、続かなければ意味がありません。 「毎日使うものに機能を足す」だけなら、負担なく自然に始められます。 誰かを守るというより、お互いに“安心し合う”手段として、見守りサービスを使ってみませんか?

“いつ起きるかわからない”からこそ、

“何もない日”をちょっと安心に変える備えを取り入れましょう。

「毎日」知りたい家族のサイン。

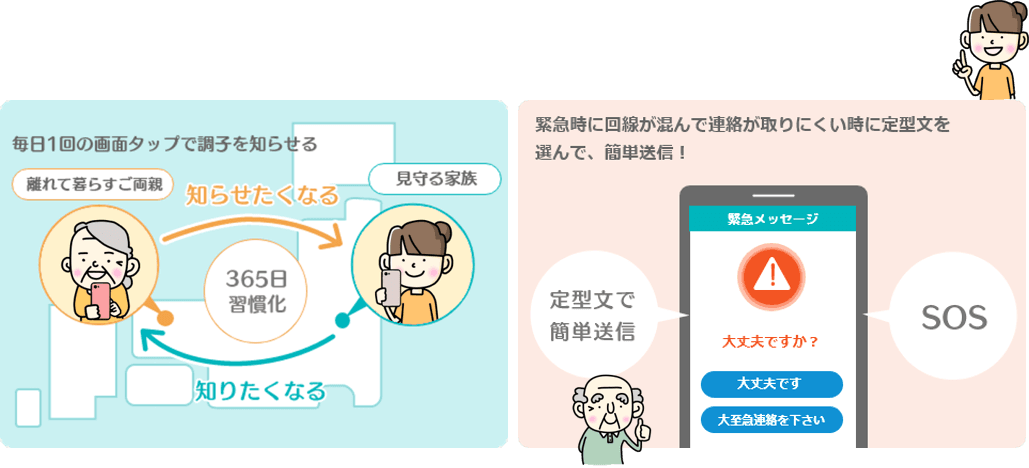

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

\ピースサインとは/

離れて暮らす家族の体調が「毎日」わかる見守りサービスです

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

2023-05-02

GPS機能で現在地を確認することができ、日々の利用も簡単、位置情報がわかるので安心です。GPS機能のご利用で追加料金なし。経済的負担も少なく毎日に安心をプラスすることができます。

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

2024-08-22

地震はいつ起こるか予測が難しいため、事前の防災対策が不可欠です。地震発生時には安否確認の手段を確保し、家族や友人と事前に連絡方法を決めておくことが重要です。

関連タグ