過去の大地震と未来のリスクを徹底解説|今すぐ備えるべき防災ガイドと安否確認の重要性

2025-03-31日本全国で起こった大地震のリスクと対策

平成以降、日本で震度5以上の地震は多数発生しています。

2025年7月に起こった「カムチャツカ半島地震」は、千島列島の東海岸からカムチャツカ半島にかけて広がる北アメリカプレートと太平洋プレートの間の大きな逆断層で、収束型境界である千島海溝沈み込み帯で発生し、津波など日本にも大きな影響を及ぼしています。

日本は世界でも有数の地震多発国であり、過去には多くの大規模な地震が発生しています。東日本大震災や阪神・淡路大震災といった過去の大地震は、私たちに多くの教訓を与えてきました。しかし、これらの教訓を踏まえながらも、未来に予測される大地震のリスクに対する備えがまだ十分ではないという現状があります。

特に、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震といった、今後30年以内に高確率で発生するとされる地震は、日本全体に甚大な被害をもたらすと予測されています。私たちは、これらのリスクを認識し、過去の事例から学びながら、今すぐにでも行動を起こす必要があるのです。

最近では6月21日以降のトカラ列島群発地震が継続中です。

7月3日には震度6弱M5.5の揺れが発生し、住民の自主避難も始まりました。今後数日〜1週間は活動が継続すると見られ、特に悪石島などでは、避難計画の確認や物資・連絡手段の備えなど、迅速な行動準備が進められています。

この記事では、過去の大地震の事例を振り返りつつ、未来に予測されるリスクとそれに備えるための具体的な防災対策について徹底解説します。

平成7年(1995年)阪神・淡路大震災

発生日: 1995年1月17日

震源地: 兵庫県南部

規模: マグニチュード7.3

最大震度: 震度7

阪神・淡路大震災は、その後の日本の防災・減災対策に多大な影響を与え、地震に対する備えや対策の必要性を痛感させる出来事でした。この地震を教訓に、耐震基準の改定や災害対応の強化が進み、今日の防災システムに反映されています。

平成16年(2004年)新潟県中越地震

発生日: 2004年10月23日

震源地: 新潟県中越地方

規模: マグニチュード6.8

最大震度: 震度7

新潟県中越地震は、内陸型地震の危険性や山間部での地震被害の特徴を明確に示した災害でした。特に、地すべりやインフラの寸断、避難生活の長期化といった問題が重なり、多くの教訓が得られました。この地震は、その後の防災対策や災害時の対応策に大きな影響を与えています。

平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震

発生日: 2008年6月14日

震源地: 岩手県内陸部

規模: マグニチュード7.2

最大震度: 震度6強

岩手・宮城内陸地震は、山岳地帯における土砂災害の脅威を強調し、内陸部の地震でも大規模な被害が発生し得ることを示しました。特に、地震による地すべりや交通網の寸断は、災害対応や救援活動に大きな影響を与える要因となり、その後の防災対策に多くの教訓を残しました。

平成23年(2011年)東日本大震災

発生日: 2011年3月11日

震源地: 三陸沖

規模: マグニチュード9.0

最大震度: 震度7

特徴: 震源が深海だったため、津波による被害が特に甚大で、広範囲にわたる沿岸部で壊滅的な被害を受けました。

また原子力発電所の事故も発生。地震・津波・原発事故という複合的な災害が同時に発生し、この震災を契機に、防災や減災に対する取り組みが一層重要視され、災害への備えやリスクマネジメントの強化が進められるようになりました。

平成28年(2016年)熊本地震

発生日: 2016年4月14日および16日

震源地: 熊本県熊本地方

規模: 14日(マグニチュード6.5)、16日(マグニチュード7.3)

最大震度: 震度7

特徴: 14日の地震が「前震」とされ、16日の本震によって熊本市内を中心に大規模な被害が発生。余震も多発し、復旧に時間がかかりました。

前震・本震の連続発生、直下型地震による局地的な強い揺れ、そして余震の長期化など、多くの課題を提起しました。この地震を通じて、複合的な災害に対する備えや、地域特有のリスクへの対応が改めて強調され、防災対策の強化が求められました。

平成30年(2018年)北海道胆振東部地震

発生日: 2018年9月6日

震源地: 北海道胆振地方

規模: マグニチュード6.7

最大震度: 震度7

北海道胆振東部地震は、震源が浅く、強い揺れが直接地表に伝わったために大規模な被害をもたらしました。特に、土砂崩れや大規模停電が目立つ特徴であり、北海道全域に多くの課題を残しました。この地震を通じて、停電や物流の問題、土砂災害への対策が見直され、災害時のリスクマネジメントの重要性が改めて強調されることとなりました。

これらの地震は、平成の時代に特に大きな影響を与えた地震の一部です。その他にも、平成中には震度5以上の地震が頻発しており、日本全体にわたる防災対策の必要性が改めて認識される時期となりました。令和に入ってからも、日本では震度5以上の大きな地震がいくつか発生しています。令和時代の主な震度5以上の地震です。

令和元年(2019年)山形県沖地震

発生日: 2019年6月18日

震源地: 山形県沖

規模: マグニチュード6.7

最大震度: 震度6強

山形県沖地震は、海溝型地震特有の広範囲での揺れや津波のリスクを伴う災害であり、特に新潟県と山形県で大きな被害をもたらしました。津波注意報の発令や停電・断水など、インフラ面でも深刻な影響がありましたが、迅速な対応が行われ、被害の拡大は防がれました。この地震は、日本海側での地震リスクを再認識させ、今後の防災対策の重要性を改めて強調する機会となりました。

令和2年(2020年)福島県沖地震

発生日: 2020年2月13日

震源地: 福島県沖

規模: マグニチュード7.1

最大震度: 震度6強

2020年の福島県沖地震は、東日本大震災から約10年が経過した後にも大規模な余震が発生することを示し、震災後の余震活動が依然として続いていることを再認識させました。広範囲で強い揺れが観測され、停電や建物の損壊など多岐にわたる影響を及ぼしましたが、迅速な対応と過去の教訓が生かされ、大きな被害拡大は防がれました。

令和3年(2021年)宮城県沖地震

発生日: 2021年3月20日

震源地: 宮城県沖

規模: マグニチュード6.9

最大震度: 震度5強

宮城県沖地震は、東日本大震災の余震としての位置づけが強く、津波リスクや広範囲での揺れによる被害が発生しました。しかし、過去の経験を活かした迅速な対応が行われたことで、大規模な被害は防がれました。余震のリスクが続く中で、地域の防災対策がさらに重要視され、住民の防災意識も高まりました。

令和4年(2022年)福島県沖地震

発生日: 2022年3月16日

震源地: 福島県沖

規模: マグニチュード7.4

最大震度: 震度6強

福島県沖地震は、東日本大震災の余震として位置づけられる大規模な地震であり、広範囲に強い揺れや津波のリスクをもたらしました。停電や交通インフラへの影響が深刻で、特に東北地方では建物やインフラの被害が大きかったものの、過去の災害経験が活かされ、迅速な対応が行われました。

令和4年(2022年)石川県能登地方地震

発生日: 2022年6月19日

震源地: 石川県能登地方

規模: マグニチュード5.4

最大震度: 震度6弱

2022年の石川県能登地方地震は、長期間続く地震活動の一環であり、特に能登半島周辺で強い揺れが感じられました。震度6弱という強い揺れが発生した一方で、被害は局地的に留まりましたが、耐震性の重要性や今後の余震に対する警戒の必要性が再認識されました。群発地震の可能性もあり、今後の地震活動にも注意が必要とされています。

令和4年(2022年)宮城県沖地震

発生日: 2022年5月1日

震源地: 宮城県沖

規模: マグニチュード6.6

最大震度: 震度5強

2022年の宮城県沖地震は、3月16日に発生したマグニチュード7.4の強い地震で、最大震度6強を観測した大規模な地震です。この地震は、2011年の東日本大震災の余震とされており、特に東北地方や関東地方で広範囲に強い揺れが感じられました。

東日本大震災から11年を経て発生した余震であり、東北地方を中心に大きな被害をもたらしました。津波の被害は最小限に抑えられましたが、広範囲での停電や建物の損壊が発生し、改めて地震への備えが重要であることが浮き彫りになりました。余震が続く中で、住民や自治体は引き続き警戒を怠らないことが求められました。

令和に入ってからも地震活動は活発であり、日本全体にわたる地震リスクが継続していることがわかります。特に東北地方や日本海側、または内陸部でも地震が発生し、引き続き防災意識の重要性が求められています。

2024年に起こった大型地震

2024年には日本国内で震度4以上を観測した地震が複数回発生しました。まだみなさんの記憶に新しいかと思います。

- 1月1日:能登半島地震

- 発生時刻:午後4時10分頃

- 震源地:石川県能登半島

- マグニチュード:7.6

- 最大震度:7

- 概要:能登半島を中心に甚大な被害をもたらし、約2,600人が死亡または行方不明となりました。

- 6月3日:石川県能登地方の地震

- 発生時刻:午前6時31分

- 震源地:石川県能登地方

- マグニチュード:6.0

- 最大震度:5強

- 概要:能登半島地震後の余震活動の一環として発生しました。

- 4月17日:豊後水道地震

- 発生時刻:午後11時14分

- 震源地:豊後水道

- マグニチュード:6.6

- 最大震度:6弱

- 概要:愛媛県、高知県、大分県で被害が報告され、16人が負傷しました。

- 6月3日:石川県能登地方の地震

- 発生時刻:午前6時31分

- 震源地:石川県能登地方

- マグニチュード:6.0

- 最大震度:5強

- 概要:能登半島地震後の余震活動の一環として発生しました。

- 8月8日:日向灘地震

- 発生時刻:午後4時43分

- 震源地:日向灘

- マグニチュード:7.1

- 最大震度:6弱

- 概要:宮崎県や鹿児島県で強い揺れを観測し、一部で被害が報告されました。

- 8月9日:神奈川県西部の地震

- 発生時刻:午後7時57分

- 震源地:神奈川県西部

- マグニチュード:5.3

- 最大震度:5弱

- 概要:神奈川県西部で強い揺れを観測し、一部で被害が報告されました。

- 8月19日:茨城県北部の地震

- 発生時刻:午前0時50分

- 震源地:茨城県北部

- マグニチュード:5.1

- 最大震度:5弱

- 概要:茨城県北部で強い揺れを観測し、一部で被害が報告されました。

- 11月26日:石川県西方沖の地震

- 発生時刻:午後10時47分

- 震源地:石川県西方沖

- マグニチュード:6.6

- 最大震度:5弱

- 概要:石川県西方沖で発生し、石川県内で揺れを観測しました。

これらの地震は、特に能登半島地震や日向灘地震など、強い揺れとともに被害をもたらしました。2024年は、これらを含め、震度1以上の地震が全国で3,600回以上発生し、過去3番目の地震の多さとされています。

過去の大地震と未来のリスク

日本は、地震大国として知られ、歴史的に多くの大地震を経験してきました。特に過去の大地震は、都市やコミュニティに甚大な被害をもたらし、その教訓から防災対策が進められてきました。

しかし、未来に予測される大地震のリスクも非常に高く、特に「南海トラフ巨大地震」や「首都直下型地震」の発生が懸念されています。

過去の大地震の事例と未来に起こり得るリスクについて、備えるための防災対策を紹介します。

1. 過去の大地震の概要

1.1 東日本大震災(2011年)

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、マグニチュード9.0という日本観測史上最大の地震で、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。この地震による津波は、沿岸部の広範囲を壊滅させ、多くの命を奪いました。また、福島第一原子力発電所の事故が発生し、長期的な避難生活を余儀なくされた地域も多くあります。

1.2 阪神・淡路大震災(1995年)

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は、都市部での直下型地震の脅威を浮き彫りにしました。兵庫県を中心に多くの建物が倒壊し、交通網も寸断されました。この地震は、震度7の激しい揺れによって、特に神戸市内で大規模な被害が発生し、6,000人以上の死者が出ました。

1.3 熊本地震(2016年)

2016年4月に発生した熊本地震は、2回の大きな揺れが短期間で発生するという特徴がありました。前震と本震によって、熊本県を中心に建物やインフラが大きな被害を受け、多くの住民が避難生活を余儀なくされました。この地震は、地震の再発や連動する余震の恐怖を改めて示しました。

2. 未来に予測される大地震のリスク

2.1 南海トラフ巨大地震

南海トラフ巨大地震は、四国沖から東海地方にかけての広範囲で予測されている大地震で、発生確率は今後30年以内に70~80%とされています。この地震が発生した場合、津波による広範囲の被害や、多くの都市が甚大な被害を受けることが予想されています。特に、沿岸部の防災対策が急務とされています。

2.2 首都直下型地震

東京を中心とする首都直下型地震は、今後30年以内に70%の確率で発生すると予測されています。都市部における大地震の発生は、インフラの崩壊や大量の避難者の発生、交通網の混乱を引き起こすとされ、経済的な打撃も甚大です。この地震に対する備えは、政府や自治体だけでなく、個人レベルでも強化する必要があります。

3. 大地震に備える防災対策

3.1 家庭でできる防災対策

日常生活でできる防災対策は、まず自宅の耐震性を確認することから始まります。家具や家電を固定し、倒壊防止措置を講じることも重要です。また、非常時に必要な食料や水、医薬品、避難用品を備蓄しておくことが推奨されます。特に、複数の避難場所や避難経路を家族で確認し合うことが大切です。

3.2 安否確認システムの活用

大地震の際、安否確認は非常に重要です。災害時には、通信手段が制限されることが多いため、SNSや専用の安否確認アプリを活用し、家族や知人との連絡方法を事前に決めておくことが不可欠です。多くの企業や学校でも安否確認システムが導入されており、これを有効に活用しましょう。

3.3 地域コミュニティとの連携

地域での防災訓練に参加し、自治体や近隣住民と協力して備えることも重要です。災害時には、地域コミュニティが重要な役割を果たすため、普段からの連携を深めておくことが、災害後の迅速な対応につながります。

「日本全国で起こった大地震。そのリスクと対策」まとめ

日本に住んでいる限り大地震のリスクと常に向き合っています。過去の大地震の教訓を生かし、未来に備えるための対策を今から行うことが重要です。

特に、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震といった予測されるリスクに対しては、個人・家庭・地域全体での備えが求められます。防災対策をしっかりと行い、災害時に備えた行動計画を持つことで、被害を最小限に抑えることができると言えます。

…

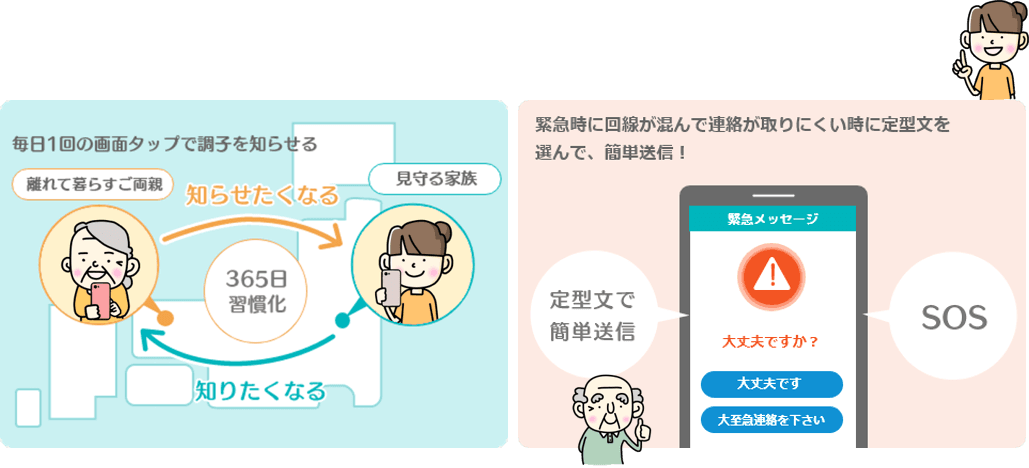

「毎日」知りたい家族のサイン。

見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

\ピースサインとは/

離れて暮らす家族の体調が「毎日」わかる見守りサービスです

◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ

◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します

◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません

◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認

◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心

ボタンひとつで安心を伝える「ピースサイン」で毎日に安心をプラスしてください。

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

地震などの災害時に役立つGPS機能搭載の安否確認アプリ。位置情報が確認出来て今よりもっと安心に。

2023-05-02

GPS機能で現在地を確認することができ、日々の利用も簡単、位置情報がわかるので安心です。GPS機能のご利用で追加料金なし。経済的負担も少なく毎日に安心をプラスすることができます。

震度5以上の大地震に備える!災害時の自治体の役割とこれからの備え

2024-08-22

地震はいつ起こるか予測が難しいため、事前の防災対策が不可欠です。地震発生時には安否確認の手段を確保し、家族や友人と事前に連絡方法を決めておくことが重要です。

関連タグ