離れて暮らす70代、80代の親に起こる春の体調不良が心配

2025-03-10離れて暮らす70代80代の親に、家族ができる体調不良対策

寒かった冬が終わり、やっと春。これからぐんぐん気温が上がって、油断していると、あっという間に湿気が多く気温が高い「高温多湿」の季節になります。

まだまだ春先の寒さで風邪をひく心配をしている状況ではありますが、70代、80代の方の暑さ対策、熱中症対策は今から始めておくことが重要です。

気温が急上昇する中で、特に高齢者にとって「熱中症」や「脱水症状」は大きなリスクとなります。70代、80代の親を持つ家族が離れて暮らしている場合、その心配は一層深刻になるでしょう。高齢者は、体温調節機能や喉の渇きを感じる感覚が若年層に比べて鈍くなるため、適切な水分補給や冷房の使用を怠りやすく、これが熱中症のリスクを高めます。また、持病を抱えている場合や薬を常用している場合は、体の水分バランスが崩れやすいこともあります。

70代、80代の親を持つ家族が気を付けたいポイントと対策をご紹介します。

定期的な連絡と確認: 離れていても、定期的に電話やビデオ通話で安否確認を行うことが重要です。その際、室温の確認や水分を摂っているかの確認も忘れずに行いましょう。

エアコンの使用を促す: 高齢者は、電気代を気にしてエアコンの使用を控えることがあります。熱中症予防のためには、エアコンを適切に使用するよう、あらかじめ家族で話し合っておくことが大切です。

水分補給の習慣づけ: 親が自分で定期的に水分を摂る習慣があるか確認しましょう。水やスポーツドリンクなど、電解質を補給できる飲み物が良いでしょう。また、家族として、具体的な時間に水分補給を促す声かけをすると効果的です。

見守りアプリやデバイスの活用: 見守りアプリや温湿度を遠隔で確認できるデバイスを利用するのも一つの手段です。これにより、親の家の室温や活動状況をモニタリングし、異変があればすぐに対処できます。

地域の支援を活用する: 地域の高齢者支援サービスを利用し、定期的な訪問や声かけを依頼することもできます。自治体によっては、高齢者向けの熱中症予防策を支援するプログラムもありますので、チェックしてみてください。

こういった対策を行うことで、家族が離れていても、高齢の親が安心して夏を過ごせるようサポートすることができます。

■ 70代、80代はだるさなどの季節の変わり目に多い体調不良に注意

4月や5月は季節の変わり目で急激な温度差が生じやすい時期です。

日中は暖かくても朝晩が冷え込んだり、かと思えば急に暑くなるなど、毎日の寒暖差が激しくなることで体調を崩す高齢者も多いでしょう。

寒暖差が激しいと自律神経が乱れ、疲れやすくなったり、風邪をひきやすくなったりすることもあるため、体温調節が難しい高齢者や体調を崩しやすい人にとっては4月5月は特に体調管理に注意が必要です。

対策としては、こまめに服装を調整することや、室内の温度管理を心がけることが大切です。また、水分補給を怠らず、体調を整えるために栄養バランスの取れた食事を心がけることも重要です。急な温度差に適応するため、少しでも体に負担をかけないような生活習慣を意識することが大切です。

季節の変わり目、特に気温や湿度の急激な変化がある時期は、70代、80代の高齢者にとって、だるさや体調不良が生じやすい時期です。高齢者は、若年層に比べて体温調節機能が低下しており、環境の変化に対する適応能力も落ちているため、季節の変わり目には特に注意が必要です。

高齢者に多く見られるこの季節の体調不良をご紹介します。

疲労感やだるさ: 気温の変動により、自律神経が乱れ、疲労感やだるさを感じることが多くなります。自律神経は体温調節や内臓の働き、血圧調整などを担っており、温度差が大きくなるとこれが乱れやすくなります。特に高齢者は、この調整がうまくいかないことから、全身に倦怠感を感じることがあります。

不眠や睡眠障害: 季節の変わり目は、昼夜の温度差が大きくなったり、日照時間が変わったりするため、睡眠の質が低下することがあります。高齢者にとっては、特に夜間の寒暖差が睡眠のリズムを乱しやすく、浅い眠りや中途覚醒が増えることが考えられます。

関節痛や筋肉のこわばり: 寒暖差や湿度の変化によって、関節や筋肉がこわばり、痛みを感じることがあります。特にリウマチや関節炎などを抱えている高齢者にとって、気温が下がる季節や湿度の高い時期は関節の不調が顕著になりやすいです。

食欲不振: 自律神経の乱れが食欲に影響を与えることもあります。季節の変わり目には、胃腸の働きが低下し、食欲が落ちることがあります。これが続くと栄養不足になり、さらにだるさや疲労感を引き起こすことにつながります。

血圧の変動: 気温が急激に変化すると、血圧も上下しやすくなります。寒暖差が大きい日には特に、血圧が急上昇したり、急下降したりすることがあり、高齢者ではこの変動が大きな負担となります。血圧の変動は、頭痛、めまい、さらには脳梗塞や心疾患のリスクを高める要因にもなり得ます。

免疫力の低下: 季節の変わり目は、風邪やインフルエンザなど、感染症にかかりやすい時期でもあります。免疫力が低下しやすくなるため、病気にかかるリスクが高くなります。特に高齢者は抵抗力が弱まりやすいので、早めの対策が必要です。

70代、80代の方は思い当たる症状が複数あると思います。

これらの体調不良を予防・緩和するためには、十分な睡眠やバランスの取れた食事、適度な運動が大切です。また、急激な気温変化に対応できるよう、服装の調整や室内の温度管理にも気を配ることが効果的です。家族としても、親の体調に合わせたサポートを行い、無理をさせないように注意が必要です。

気温が急に上がる季節は体調管理に注意

60代までは扇風機やクーラーなどの冷房機器を利用して暑さをしのいでいた方でも、70代、80代になると「冷房は体に悪い」という思い込みや「クーラーで冷えると体が痛くなる」といった理由から扇風機さえかけず、脱水や熱中症になってしまうケースが増えてきます。

70代、80代の熱中症対策で重要なことは、こまめな水分補給と室温の適切な管理、そして周囲のサポートです。高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくいため、意識して水を飲むことが非常に重要です。また、エアコンや扇風機を適切に使い、室温を快適な状態に保つことが大切です。特に高温多湿の日には、無理に外出せず、室内で涼しく過ごすことを心がけましょう。

加えて、高齢者は夜間の睡眠が浅くなる傾向があるため、寝室の温度と湿度を整え、質の良い睡眠を確保することが体調を維持する上で大切です。家族や周囲の人々による見守りも欠かせません。一人暮らしの高齢者は熱中症に気づかない場合が多いため、定期的な声かけや訪問を行い、体調の変化に早めに気づける環境を整えることが重要です。

これからの季節の暑さによる体調不良を予防する

高温多湿の季節になったら、高齢者に限らず暑さによる「熱中症」「脱水症状」に気を付けなければいけません。

熱中症と脱水症状は、どちらも体内の水分バランスが崩れることによって発生しますが、その原因と症状には違いがあります。

まず、熱中症は高温多湿な環境で体温調節がうまく機能しなくなり、水分や塩分が不足することで発生します。熱中症の初期段階では、筋肉の痛みやけいれんが見られます。これを熱痙攣と呼びます。

進行すると強い倦怠感やめまい、頭痛、吐き気、嘔吐などの症状が現れます。これが中程度の熱中症、つまり熱疲労です。

さらに重度になると体温が40℃以上に上がり、意識障害やけいれん、呼吸困難が発生する熱射病となります。熱射病は非常に危険で、緊急の医療対応が必要です。

熱中症を予防するためには、こまめに水分を補給し、汗をかいたら塩分も一緒に摂取することが重要です。また、涼しい場所で休息し、直射日光を避けることも有効です。

一方、脱水症状は水分の摂取不足や過度の発汗、嘔吐や下痢などで体内の水分が不足することによって発生します。

脱水症状の初期段階では、口の渇きや皮膚の乾燥、頻尿または尿量の減少が見られます。さらに進行すると、めまいや頭痛が現れ、重度になると意識障害やショック状態になることもあります。

脱水症状の治療には、基本的に水分を補給することが必要であり、場合によっては塩分や電解質も補う必要があります。重度の脱水症状では、点滴などの医療処置が必要です。脱水症状を予防するためには、適切な水分摂取が欠かせません。

熱中症は主に高温多湿な環境で発生し、脱水症状は水分の摂取不足や過度の水分損失が原因です。また、熱中症は体温調節機能の不全による全身の影響が大きく脱水症状は体内の水分バランスの崩れに関する症状が中心です。

■ なぜ70代、80代の高齢者は熱中症になりやすいのか

いまは昔よりも夏の気温が上昇していますが、昔のままの感覚で冷房器具を使わない、体に悪いという思い込みから熱帯夜でも扇風機を止めるなど暑さ対策ができていない高齢者が多いことが問題視されています。

70代、80代になると温度に対する感覚が60代の時よりも衰えるため汗そのものがかきにくくなり、体の表面温度が下がらず深部体温が上昇することで熱中症になりやすくなると言われています。

高齢になると体温調節機能も低下し、夏の暑さだけでなく冬の寒さも実は感じにくくなっているのです。温度に対する感覚が弱まり、「暑い」と感じにくくなったり、体内の水分量が減少していたり、のどの渇きを感じにくくなったりすることで、熱中症になりやすくなるのです。

もし高齢の家族が離れて暮らしている場合は、日頃から体調について連絡を取り合ったり、昼間生活をする部屋の温度や湿度、風通し、換気、日当たりなどを確認することも、高齢者を熱中症から守る手段になります。

70代や80代の高齢者が熱中症になりやすい理由には、いくつかの生理的・生活的な要因があります。

体温調節機能の低下

高齢者は、若い頃に比べて体温調節機能が低下しています。汗をかく量が少なくなり、また血流が悪くなるため、体内の熱を効果的に外に放出する能力が衰えています。このため、体温が上昇しやすく、熱中症のリスクが高まります。暑さに対する感覚の鈍化

高齢者は、温度変化や暑さに対する感覚が鈍くなる傾向があります。暑さを感じにくいため、気づかないうちに体温が上がり過ぎてしまうことがあり、適切な対策を取らずに熱中症に至ることがあります。水分摂取の不足

年齢を重ねると、喉の渇きを感じにくくなることから、水分補給が不十分になることがあります。特に、一人暮らしの高齢者や日常的に介護がない場合は、意識して水を飲む習慣が少なくなり、脱水症状が引き起こされやすくなります。これが熱中症の原因の一つとなります。持病や薬の影響

高齢者は、高血圧や糖尿病などの持病を抱えている場合が多く、その治療に使われる薬が熱中症のリスクを高めることがあります。例えば、利尿剤や血圧を下げる薬は水分の排出を促進するため、脱水症状を引き起こしやすくします。また、心臓や腎臓の疾患がある場合、体液のバランスを保つのが難しくなり、これも熱中症の要因となります。生活環境の問題

高齢者は、経済的な理由や身体の制約から、エアコンなどの冷房設備を十分に使わないことがあり、これにより室内が高温になることがあります。また、窓を開けての通風なども忘れがちで、家の中が蒸し暑くなりやすい状況が生まれます。身体活動の低下

加齢により運動量が減少し、身体機能が低下すると、基礎代謝が低くなり、熱を適切に発散することが難しくなります。これは、暑い環境での体温上昇を招きやすくなり、熱中症のリスクを高める一因です。

これらの要因が複合的に作用するため、高齢者は特に夏の暑い時期に熱中症になりやすい傾向があります。

■ 70代、80代の熱中症を予防するポイントとは

高齢者の場合、クーラーの風に直にあたることで頭痛や喉の痛みなどが現れて、体調が悪くなることがあります。気温の高い夜間に扇風機を使って体が冷え、風邪をひいてしまうこともあるため70代、80代の冷房機器利用は60代のころのようにはいきません。

ですが、暑さを我慢したり、暑さを感じないから冷房機器を使わないのは、とても危険です。高齢者自身が「汗をかきにくい」「暑いと感じにくい」「のどの渇きを感じにくい」ということを自覚し、熱中症予防を意識して生活することが重要です。

70代80代の高齢者が毎日の生活で取り組むべきポイントです。以下4つを意識することで熱中症予防が期待できます。

・のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補給をする

・室内温度をこまめにチェックし、エアコンや扇風機を使用する

・エアコンや扇風機が苦手な高齢者は、設定温度や風向きを調整する

・風通しの良い涼しい服装で過ごす

■ 熱中症が心配な季節は家族で行う見守りサービスが安心

70代、80代になったら、「まだ大丈夫」という意識を変え、「なにかあったら」を意識しながら過ごすことが大切です。

かかりつけ医だけでなく昨今ではかかりつけ薬局を持っておくことも毎日の生活に安心がプラスできます。体調に少しでも不安を感じたら受診することはもちろん、薬局でお薬の相談をしたり、日頃から家族同士で連絡を取り合い、体調を把握してもらうだけで体調不良からの重症化を予防できます。

スマホで脳トレをしている高齢者なら、家族とつながるアプリを入れておくとよいでしょう。アプリだけでできる見守りサービスは高齢者でも使いやすくまた安価なものが多いことも特長です。

日頃それほど自分の体調に不安がない70代、80代の方も、いざという時のお守りとして家族と見守りサービスを利用することを検討してみてください。

「電話は億劫」

「チャットツールは文字を打つのが大変」

「カメラを置いて監視されるのは嫌だ」

など、まだまだ健康で家族を頼りたくない方にこそ、アプリで行う見守りサービスがおすすめです。

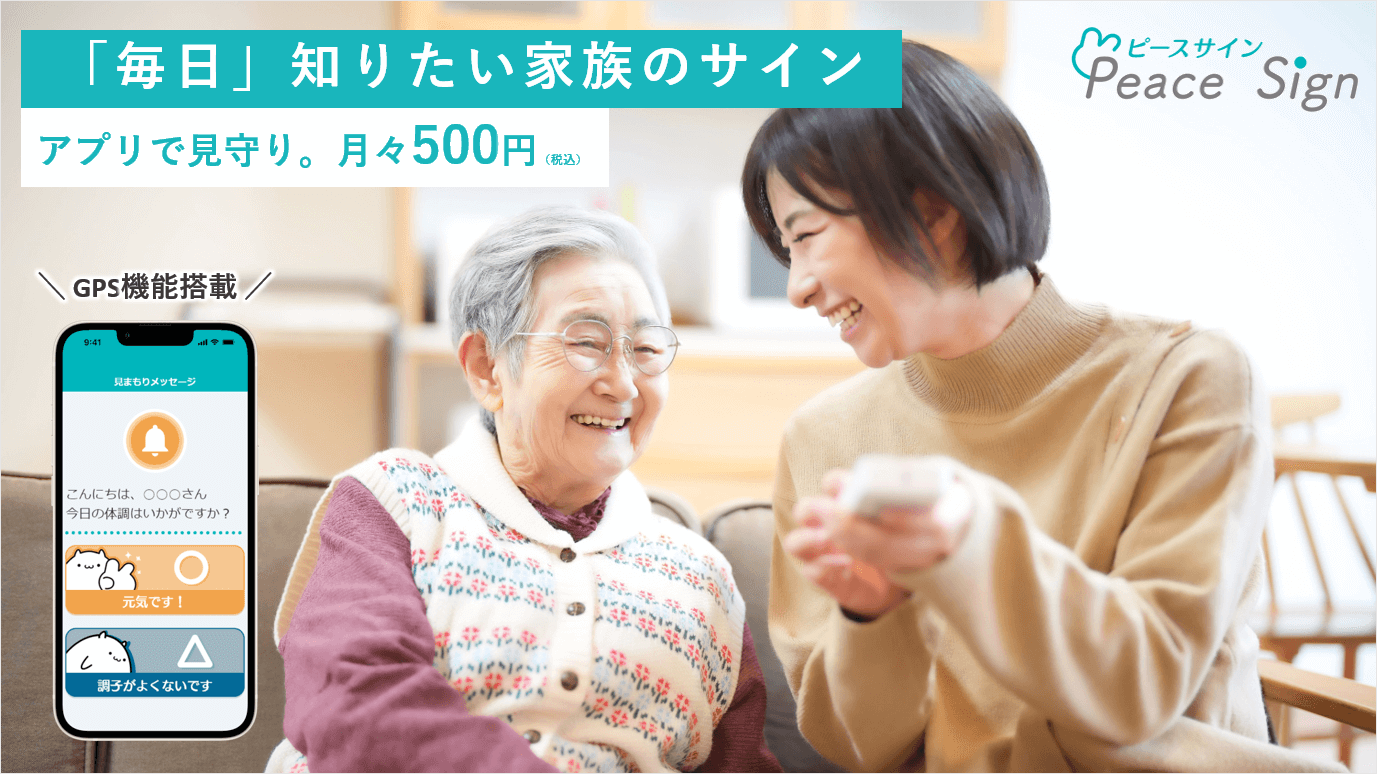

見守りサービス「ピースサイン」なら、スマホがあればどなたでも利用が可能。毎日体調をボタンで返信するだけだから簡単なのに安心です。

【関連記事】

65歳になったら考えたい「介護保険」。制度や利用条件、申請方法など「介護保険」を徹底解説!

■ 毎日の体調管理、コミュニケーションならスマホだけでできる簡単見守りサービス「ピースサイン」がおすすめ

ピースサインなら月々500円(税込)で日常のコミュニケーションから災害時の安否確認まで、普段の生活に安心をプラスできます。アプリだからスマホがあればどなたでも利用可能。

「毎日の見守り」

「いざという時の安否確認」

の両方を備えた見守りサービスです。

操作も大きなボタンをタップして返信するだけだから、テキストを打たなくても安否を知らせることができます。使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

60代、70代、80代の高齢者だけでなく、一人暮らしを始めた新社会人など、離れて暮らす家族の体調を「毎日」知りたいかたにおすすめの見守りサービスです。

家族の体調、「毎日」知りたい。見守りアプリ「ピースサイン」で毎日に安心をプラスしてください。

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

70代80代の親が心配。普段の生活で家族が気を付けることとは。

2023-01-12

親が70代80代になってから見守りを始めるのではなく、早い段階から始めておくことで、見守る家族の「心配し続ける」精神的負担を軽減し、見守られる親の「いざという時に一人」というケガで放置などの身体的負担を軽減することができます。70代80代に多い病気なども日常生活を見守ることで早期に発見することができることもありますので、年末年始の帰省をきっかけにぜひ見守りサービスの利用を検討してみてください。

機器を使わずいつも通りの生活で見守りができる。負担の少ない家電見守りサービス4選

2022-12-08

家電を使った見守りサービスは見守られる側に操作負担がなく、見守られているストレスも感じにくいため、高齢ご家族の理解も得られやすく、また続けやすいのが特長です。まだまだ健康で誰かの世話になりたくないと考えている方や、機器類の操作が苦手な方にはまず見守りを始める第一歩として利用してみるのがよいでしょう。安否確認や毎日のコミュニケーションも必要な場合は、アプリなどの利用も検討してみてください。

関連タグ