60代、70代の親に向けたこれからの見守りサービスとは

2023-03-01■ 60代、70代に対する「シニア」の定義

「アクティブシニア」という単語は日本でも定着しつつあります。

シニアという言葉の定義は、実際に明確にあるわけではありませんが、国連では60歳以上、WHO(世界保険機構)では65歳以上と定められています。

最近の60代、70代以上の人たちは

「アラウンド60」

「アラウンド70」

「新世代シニア」

と言い換えられるほど、年齢にこだわらず趣味や仕事に意欲的で健康志向も高く、体力もあり、元気で活発に暮らしている健康的な印象です。

「老人」

「高齢者」

「お年寄り」

という呼び方は、すでに前時代のものとなっています。

「シニア」と「アクティブシニア」は、生活スタイルや身体的・精神的な状態に明確な違いがあると言えます。

‣シニアとは

シニアは、一般的に高齢者全体を指す言葉で、65歳以上の年齢層が多く含まれます。すでに仕事をリタイアし、日常生活において活動が少なくなった人も含まれます。日常生活で体力や健康の衰えを感じ、ゆっくりとした生活を送る傾向があります。シニアは必ずしも積極的に体を動かしたり、社会的な活動に参加したりしているわけではなく、健康状態によっては介護やサポートが必要になることもあります。

‣アクティブシニアとは

アクティブシニアは、シニア層の中でも特に活動的で、自立して積極的に社会や趣味、体を動かす活動に参加している健康的な生活を送る高齢者を指します。

年齢は65歳以上でも、体力や健康を維持し、スポーツ、旅行、学習、ボランティアなどの多様な活動に積極的に関わっています。アクティブシニアは、生活において「第二の青春」とも言えるような充実した時間を過ごしており、仕事を続けたり、新たな挑戦をすることも多いです。

この二つの言葉の違いは、活動的なライフスタイルや意欲の違いにあり、「シニア」が必ずしも消極的という意味ではありませんが、アクティブシニアは特に健康に気を配り、心身ともに若々しく、積極的に生活を楽しんでいる人たちのことを指し、毎日を楽しんで自立した生活を送っていることが特長です。

ーセルフで見守る新習慣。アクティブシニアの自立と体調管理とは

ーひとり暮らしを楽しむ自立した70代に必要な体調管理アプリはこれ!

■ 60代は本当に健康?60代に多い病気や気を付けること

まだまだ体力がある60代。

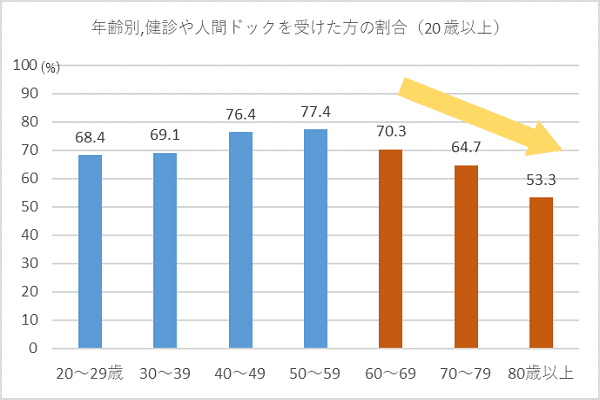

厚生労働省の「2019年 国民生活基礎調査の概況」に、60代以降で健康診断や人間ドックを受ける人の割合が下がるというデータがあります。

出典:高齢労働省「2019年国民生活基礎調査の概況」

働いている間に毎年受けていた健康診断で大きな病気もなく、「毎年受ける意味など本当にあるのだろうか」と思っていた方は、健康診断が任意になったら、

「まだ大丈夫」

「行けたら行く」

「なにかあったら受診する」

と思ってしまうのも無理はありません。

しかし、離れて暮らす子供の立場では「まだ大丈夫」とはいかないのではないでしょうか。

ー65歳必見!制度や利用条件、申請方法など「介護保険」を徹底解説!

ー自立して暮らすアクティブシニアならセルフ見守りアプリがおすすめ

■ 離れて暮らす家族それぞれの「思い」

親が体力の衰えをそれほど感じていなくても、久しぶりに帰省した子供が見る親の姿は、ふとした瞬間に不安を覚えたり、心配になったりするものです。

幼いころに見た頼もしい姿と比べて、小さくなった背中や体力の衰えを目の当たりにし、急に訪れる「いざというとき」に何をしておけばいいのか考えていると思います。

子供から「見守りをしたい」と言い出すことは、なかなか難しいものがあります。親が健康ならなおさらです。「まだまだ平気だよ」と笑って返されてしまうことは容易に想像がつきます。

「見守り」とは「安全な状態にあるかどうかについて注意をはらうこと」です。注意を払うと言っても、毎日一緒に居なければいけないということはなく、

「日常的に連絡を取り合う」

「なにかあったときに連絡がつく」

「なにかあったらすぐ対応できる」

ことが大切です。

■ 家族に心配をかけたくない。だけど無理をしない、家族とのつながり。

健康に不安がなく、毎日をイキイキと過ごしている60代、70代の方にとっては、子供や社会から「見守られる」という感覚はあまり身近なものに感じられないかもしれません。

しかし60代では脳卒中と心筋梗塞の罹患率が50代の約3倍になると厚生労働省の「平成29年(2017)患者調査の概況」のデータで言われており、生活習慣や塩分の取りすぎによる血圧の上昇に気を付ける必要があるなど、まだまだ体力があって、病気のような自覚症状がなくても、「いざというとき」に気を付けるに越したことはないのです。

親が思う、

「まだまだ大丈夫」

は、子供にとって心配と不安の毎日であることを自覚しなければいけません。

子供が小さかったとき、親は子供の帰りが少し遅いだけで胃が痛くなるような思いをしたのではないでしょうか。毎日のちょっとしたことが心配で心配で、どう声がけをしたらいいかもわからない、そんな子育ての思い出は皆さんあると思います。

ずっと子供の心配をしてきた60代、70代のみなさんですが、今度は子供が親を心配する番と言えるでしょう。子供も「親を見守るにはまず何をしたらいいのか」というところから始めると思います。

意思の疎通ができる、まだまだ元気な60代70代の親は「自由な自分時間」を意外と楽しんでいるものです。誰に気兼ねすることなく、自由に生活したいと思っていると、子供からのこまめな連絡は煩わしいと感じてしまうこともあるかもしれません。

「親を見守らなければいけない」

と気負ってしまい、高額な駆けつけ型の見守りサービスを利用して経済的負担の大きさから継続利用ができなくなる、逆に親に負担をかけてしまうことなども気を付けなければいけないポイントです。

ー高齢者の暮らしを支える見守りサービスを介護が必要になる前から考える

ー70代で特に気を付けたい病気と日常でできる備え

■ これからの時代の60代、70代の見守りとは

60代、70代の親に向けた見守りサービスは、技術の進歩と高齢者のニーズに応じて多様化しています。これらのサービスは高齢者の安全と健康を見守るために設計されており、家族や介護者に安心感を提供するために多くの方に利用されています。

60代や70代と一言で言っても体の状態は様々です。そのため、これから見守りを始めたい、安心のために見守りサービスを導入したいとお考えの方に向けて、各種見守りシステムや見守りサービスをご紹介します。

◎ IoTデバイスを活用した見守りシステム

IoT(モノのインターネット)技術を用いた見守りサービスは、センサーや通信技術を活用して、親の生活状況を遠隔でモニタリングすることが可能です。

‣見守りセンサー

高齢者が普段通りの生活をしているかを監視するために、ドアや部屋に設置されたセンサーが、動きや日常の生活パターンを記録し、異常があれば家族に通知します。たとえば、長時間の動きがない場合や、異常に長い外出があった場合に警報が発せられます。

‣スマートホーム技術

家全体がネットワークでつながるスマートホーム技術では、電気の使用状況、照明のオンオフ、家電の操作状況を遠隔で確認でき、親が適切に家の中で生活しているかどうかを把握することができます。

また、必要に応じてリモートで家電を操作することも可能です。これは大掛かりなリフォームが必要な場合がありますが、新築の際にスマートホームシステムを導入することで補助金などの援助を受けられることもあります。各自治体にご確認ください。

◎ ウェアラブルデバイス

ウェアラブルデバイスは、高齢者が常に身に着けることで、健康状態や緊急事態を遠隔でモニタリングできるサービスです。

‣心拍や血圧、睡眠状態のモニタリング

スマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブルデバイスは、心拍数、血圧、活動量、睡眠の質を記録し、異常があれば家族や医療関係者に通知することができます。これにより、日常生活の中での健康管理が簡単になります。

‣転倒検知

高齢者にとっては転倒が重大なリスクとなります。ウェアラブルデバイスには転倒を検知する機能があり、転倒が起こった際に自動的に家族や緊急サービスに連絡が送られる仕組みが提供されています。

◎ 見守りカメラ

自宅に設置されたカメラを通じて、親の生活状況を遠隔で確認できるサービスです。プライバシー保護のため、家族が必要なときだけ映像を確認できるように設定されることが多いです。

‣リアルタイム監視

スマートフォンやパソコンを通じて、いつでもリアルタイムで映像を確認でき、異常があればすぐに対応できます。また、音声機能を備えたカメラを使えば、直接親と会話することも可能です。

◎ GPS追跡サービス

親が外出中に迷子になるリスクや、何らかの緊急事態が発生した際に位置情報を把握できるサービスです。

‣スマートフォンや専用端末のGPS

スマートフォンや専用のGPS端末を持たせることで、親の現在地を確認でき、緊急時に迅速に対応することができます。特に認知症の兆候がある場合、この種のサービスは重要です。

‣徘徊防止機能

認知症の症状がある高齢者の徘徊を防ぐため、特定の範囲を超えた場合に通知が送られる機能もあります。

◎ オンライン医療相談とヘルスケアプラットフォーム

遠隔医療サービスが進化し、定期的な健康チェックや緊急時の医療相談ができるプラットフォームが増えています。

‣オンライン診療

高齢者が自宅から離れずに医師とオンラインで相談できるサービスは、移動が困難な場合に便利です。定期的な健康相談や病状の確認が可能で、必要に応じて医師が緊急対応の指示を出すこともあります。

‣服薬管理

服薬のタイミングを自動的にリマインドするアプリやデバイスがあり、親が薬を飲み忘れることを防ぎます。また、服薬状況を遠隔で確認することもできます。

◎ ソーシャルロボットやコミュニケーションロボット

高齢者の孤立感や寂しさを和らげるために、対話型のロボットが導入されています。これらのロボットは見守りの役割も果たします。

‣感情認識機能

ロボットは感情認識機能を備え、親の声のトーンや表情から感情を分析し、ストレスや不安の兆候を感知して対応します。例えば、話し相手として会話を提供することで、孤独感を軽減する効果が期待されます。

‣リマインダー機能

親のスケジュールを管理し、薬の服用や定期的な運動など、生活習慣をサポートする機能もあります。コミュニケーションを通じて、日常の行動をモニタリングする役割も果たします。

◎ 地域コミュニティとの連携サービス

高齢者の見守りは、技術だけでなく地域社会との連携が大切です。地域のボランティアや自治体の見守りサービスが拡充しています。

‣見守り活動の拡大

地域のボランティアや自治体による訪問や声掛け活動が進められており、高齢者が定期的に安否確認を受ける仕組みが強化されています。また、商店や郵便局など地域の人々が日常の生活の中で見守りに協力するサービスも広がっています。

これらのサービスは、技術の進歩と共に今後さらに進化していくと考えられています。個々のニーズに合ったサービスを選択することで、60代、70代の親が子供と離れて暮らしていても安心して生活できる環境を整えることができるようになります。

家族で相談し、生活習慣にあった見守りサービスの導入を検討してみてください

■ 毎日の体調管理ならスマホだけでできる簡単見守りサービス「ピースサイン」

ピースサインなら月々500円で日常のコミュニケーションから災害時の安否確認まで、普段の生活に安心をプラスできます。アプリだからスマホがあればどなたでも利用可能。

「毎日の見守り」「いざという時の安否確認」の両方を備えた見守りサービスです。

操作も大きなボタンをタップして返信するだけだから、テキストを打たなくても安否を知らせることができます。使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。

60代、70代のご家族と離れて暮らす方だけでなく、一人暮らしを始めた新社会人や、通学を始めたお子様などの日々の見守りにもご利用いただけます。

ボタンひとつで安心を伝える「ピースサイン」で毎日に安心をプラスしてください。

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

70代80代の親が心配。普段の生活で家族が気を付けることとは。

2023-01-12

親が70代80代になってから見守りを始めるのではなく、早い段階から始めておくことで、見守る家族の「心配し続ける」精神的負担を軽減し、見守られる親の「いざという時に一人」というケガで放置などの身体的負担を軽減することができます。70代80代に多い病気なども日常生活を見守ることで早期に発見することができることもありますので、年末年始の帰省をきっかけにぜひ見守りサービスの利用を検討してみてください。

独居高齢者の孤独死の現状と防止策やサービスとは

2022-05-24

各自治体が地元の事業者や団体と連携してサービスを構築し、高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らすための「見守りサービス」や「安否確認サービス」で雇用の促進や地域の活性化に貢献している現状をご紹介。

関連タグ