70代から備える。老後を健康に過ごすために60代、70代から心がけることとは

2023-02-16■これからの社会における「高齢者」の位置づけ

「高齢者」

と一口に言っても何歳からが「高齢者」なのでしょうか。

日本では定年制を定めている企業のうち60歳を定年としている割合は79.3%、65歳を定年としている割合は16.4%です。

人手不足の解消や社会保障の担い手確保、高齢者が活躍できる場を整えるため、現在日本の企業では65歳までの「雇用確保措置の実施」が義務づけられ、2021年4月から新たに、70歳までの「就業機会の確保」が努力義務として課せられるようになりました。

まだまだ体力があり健康に働くことができるうちは本人の希望に応じて働く機会を提供する、若い世代を育てるためにもその世代は必要な人材である、というのが国としての考えです。

60代以降を「高齢者」と位置付けて「若い世代が養わなければいけない層」と決めつけるのは、これからの時代にはナンセンスと言えるでしょう。

■定年退職後の過ごし方で70代、80代が変わる

「まだまだ若い。体力の衰えを感じずに健康に過ごしたい。」

誰もが思うことではないでしょうか。

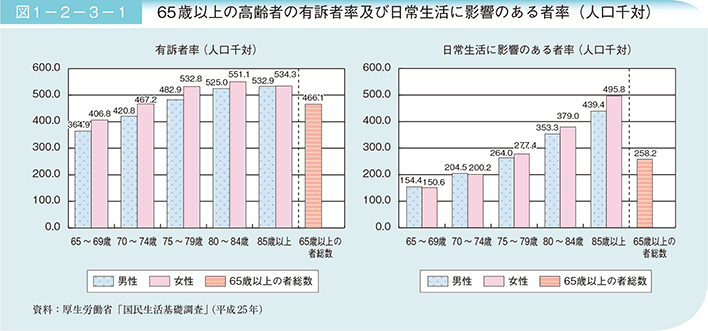

内閣府が行った65歳以上の男女の健康状態について調べたデータでは、半数近くが何らかの自覚症状を訴えているものの、日常生活に影響がある人は約4分の1程度と出ています。

若いころと比べて体力に変化や不安はありながらも、比較的健康に暮らしているかたが多いと言えます。

出典:「内閣府:65歳以上の高齢者の有訴者率及び日常生活に影響のある者率(人口千対) 」

「定年後、外にも出ず家に引きこもってすっかり体力が落ちてしまった」

「はつらつと働いていたのに、趣味もなく毎日がつまらなそう」

「体力がなく、散歩に誘っても行こうとしない」

「離れて暮らしているから、定年後の様子がわからない」

「電話をしても出ない」

といった子世帯の声が70代の親に対して多いのも事実です。

定年退職をした親を持つかたの多くは、忙しく働いていた頃の親の姿とのギャップに驚いてしまうかもしれません。

健康であれば70歳まで同じ職場で働く、別の仕事につくなど、新たな「セカンドライフ」を楽しみながら、80代になっても自立して暮らすことができるのです。

▶▶▶70代からの体調管理。一人でも安心「セルフ見守り」とは

定年退職後は、生活の大半だった

「働くこと」

「毎日決まってやらなければいけなかったこと」

がなくなり、生き甲斐を失ってしまう人も少なくありません。趣味もなく、退屈になってしまい家に閉じこもりがちになって体力が落ちてしまうのも仕方がないかもしれません。

しかし、60代はまだまだ体力があり、家のことや毎日の食事、健康、ファッション、趣味など、時間が自由になったことで楽しめることがたくさんあります。

仕事を持っていたら出来なかったこと、働いている間にやりたかったことを自由にできる時間。それが定年退職後の60代、70代における

「自由な自分時間」

なのです。

「余暇活動」や「生き甲斐」などと気負う必要はなく、自由な時間を持つことができたことで

「できなかったことができるようになる」

「やりたかったことをやってみたい」

と思考を変えて毎日の暮らしを楽しむことが大切です。

ー60代、70代から一人暮らしに備える。これからのアクティブシニアの暮らし方

ー一人暮らしの高齢者が増加する理由と家族ができる対策|高齢者│一人暮らし│独居高齢者の現状

■70代からの体力づくりと自分時間の過ごし方

あまり健康に気を遣わなかったかたでも、60代に入るとかなり体力が落ちてきていると感じるのではないでしょうか。あまり意識してこなかった健康についてや、これからの住まいのことなど、70代になって退職後の生活に慣れてきたら考え始めるとよいでしょう。

体力づくりは毎日のちょっとした隙間時間でできるストレッチなどから始めると無理なく続けられます。急にランニングや山登りなどから始めるよりも、十分な「自分時間」を使って、午前と午後に一日二回散歩をするなど、のんびりと体力づくりをしてみてください。

座ったままでできるストレッチなどが動画サイトにたくさん上がっていますので、自分の体調に合った飽きずにできるものを「自分時間」に「楽しく行う」とより効果的です。

■無理なく毎日を過ごす。70代を変えると80代が変わる。

60代までは多少無理がきいても70代からはそうはいかなくなるものです。女性は60代を過ぎると婦人科系の病気も気になるところですが、更年期障害がちょうど落ち着いて、ようやく気持ちも楽になる年齢でもあります。

脂っこい食べ物なども受け付けなくなるので、自分で手軽に作れる和食のレシピを勉強し始めるのもよいでしょう。忙しかったときはあまりお料理をしてこなかったかたでも、レンジで簡単に作れるレシピなどありますのでチャレンジしてみてください。

「自分の健康を自分で気遣う。」

それができるのも定年退職後、自由な時間が増えたからこそできる贅沢な自分時間と言えます。

macaroni「パパっと作れる!簡単な和食レシピ21選」

https://macaro-ni.jp/112834

■60代からはじめるフレイルチェック

60代を過ぎると毎日の生活の中で、体力の衰えや原因のわからない不調が起こることが多々あります。

「老化現象だ」

「年を取ったら不調も当然」

と自分に言い聞かせていても、実際に体調がすぐれないと不安になるものです。急な体重減少などで筋力が衰え、体力の低下から外出や毎日の軽い運動なども億劫になってしまい、病気がちになることも考えられます。

「フレイル」とは寝たきりなどの要介護状態へ移行する可能性のある、心身が弱っている状態のことを言い、フレイルの状態かどうかは以下の5つから判断することができます。

・1年間で4.5kg以上の体重減少

・筋力や握力の低下

・疲労感の自覚

・歩く速度の低下

・活動量や活動レベルの低下(軽い運動や定期的な運動をしていない)

フレイルの前後には、全身の筋肉量と筋力がガクッと落ちる「サルコペニア」という状態になりますが、ここから寝たきりなどの要介護に至る流れを遅くしたり、自立した健康状態に戻すために自分のフレイルがどの状態なのかチェックし、その段階に応じた対応をしていくことが大切です。

フレイルを予防し、ずっと健康でいるためにも60代からウォーキングやストレッチなど日頃から体力づくりをしていくことが重要です。

ーセルフで見守る新習慣。アクティブシニアの自立と体調管理とは

ー65歳になったら考えたい「介護保険」。制度や利用条件、申請方法など「介護保険」を徹底解説!

「老後を健康に過ごすために60代、70代から心がけることとは」まとめ

老後を健康に過ごすためには、60代、70代からの準備が非常に重要です。体力や健康状態は年齢とともに変化しますが、この時期から意識して取り組むことで、健康寿命を延ばし、豊かな生活を続けることが可能です。以下、具体的に心がけるべきポイントを挙げてみます。

1. 適度な運動習慣の維持

60代や70代に入っても、適度な運動は体力維持や筋力の低下を防ぐために非常に効果的です。ウォーキング、水泳、ヨガ、ストレッチなどの低負荷で持続的に行える運動が推奨されます。筋力トレーニングを少し取り入れることで、筋肉量を維持し、転倒やケガのリスクを減らすことも可能です。

2. バランスの取れた食生活

栄養バランスの取れた食事は、老後の健康に直結します。特に、カルシウムやビタミンDを多く含む食品(魚、乳製品、豆腐など)を摂取し、骨粗しょう症の予防を心がけましょう。また、たんぱく質は筋肉の維持に必要ですので、年齢に応じた量を意識して摂取することが大切です。食物繊維を多く含む野菜や果物、全粒穀物も取り入れ、消化機能や腸内環境の改善を図ります。

3. 定期的な健康診断

60代、70代に入ると、生活習慣病やがんなどのリスクが高まります。定期的な健康診断を受け、血圧、血糖値、コレステロール値などを確認し、早期発見と予防に努めましょう。また、予防接種(インフルエンザや肺炎球菌など)も重要です。

4. 社会的なつながりを保つ

高齢になると、孤立感や孤独感を感じやすくなることがあります。これは、精神的な健康に悪影響を及ぼすだけでなく、認知機能の低下にもつながることがあります。地域のコミュニティや趣味のサークルなどに参加し、積極的に人とのつながりを維持することが重要です。新しい友人を作ることや、家族との時間を大切にすることも効果的です。

5. 認知機能を保つための活動

脳を刺激する活動も、老後を健康に過ごすために役立ちます。パズルや読書、新しいことに挑戦する(例えば新しい趣味を始める、言語を学ぶなど)といったことが、認知機能の維持に有効です。また、ストレスを減らし、十分な睡眠を取ることも認知機能をサポートするために大切です。

6. メンタルヘルスへの配慮

年齢を重ねるにつれ、身体的な変化や喪失体験(友人や家族との別れなど)がメンタルヘルスに影響を与えることがあります。ストレス管理やリラクゼーション法(深呼吸や瞑想など)を取り入れ、心の健康にも配慮しましょう。趣味に打ち込んだり、リラックスできる時間を持つことが、心の安定に繋がります。

7. 経済的な準備

老後の生活を安定させるためには、経済的な備えも必要です。定年後の収入や年金、貯蓄を見直し、適切に管理することで、余裕のある生活を送りやすくなります。また、医療費や介護の必要性が出てきた場合に備え、必要な保障を検討することも重要です。

60代、70代からこれらのことに意識を向け、積極的に取り組むことで、老後を健康的で充実したものにすることができます。

ー第二の人生を楽しむ、いまどきの「アクティブシニア」暮らし事情

ーアクティブシニアのための見守りアプリ徹底比較!

■毎日のタップで社会貢献。家族だけでなく社会とも繋がる見守りアプリ「ピースサイン」。

自立した生活を送る健康な60代、70代、80代のかたは家族に心配されたり、頼ることに抵抗があったり、健康で体力があるうちは自由気ままに自分時間を楽しみたいと思うかもしれません。

「迷惑をかけたくない」

「誰かに頼りたくない」

と思うかたも、「いざというとき」は急に訪れます。子供が小さいとき親がそうであったように、家族はそんな「もしも」をいつも心配しています。

見守りアプリ「ピースサイン」は「家族とつながる」だけでなく「子供たちの未来を支える社会貢献」もできるアプリです。

毎日のタップでこども食堂を支援する団体に寄付を行う仕組みになっており、家族とコミュニケーションを行うことで子供たちの未来を支えることができます。

家族と繋がって社会を支える。「ピースサイン」で毎日に安心をプラス。

「記事タイトル」の関連記事はこちら

Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。

70代80代の親が心配。普段の生活で家族が気を付けることとは。

2023-01-12

親が70代80代になってから見守りを始めるのではなく、早い段階から始めておくことで、見守る家族の「心配し続ける」精神的負担を軽減し、見守られる親の「いざという時に一人」というケガで放置などの身体的負担を軽減することができます。70代80代に多い病気なども日常生活を見守ることで早期に発見することができることもありますので、年末年始の帰省をきっかけにぜひ見守りサービスの利用を検討してみてください。

毎日のことが少し心配。だけどカメラがあるとどう安心? カメラを使った見守りサービスの使用感や費用感をご紹介

2024-12-26

事故やけが、病気、災害など、離れて暮らす高齢ご家族の毎日の暮らしが心配。そんな時カメラ型の見守りサービスが安心と言われますが、カメラがあるとどう安心なのか、どんなサービスなのか、カメラのプライバシー配慮は万全か、ネットワークカメラのセキュリティーはどうか、カメラで安否確認ができるのか、などカメラ型の見守りサービスに関する使用感や、メリット、デメリットをご紹介します。

関連タグ